হোম

+

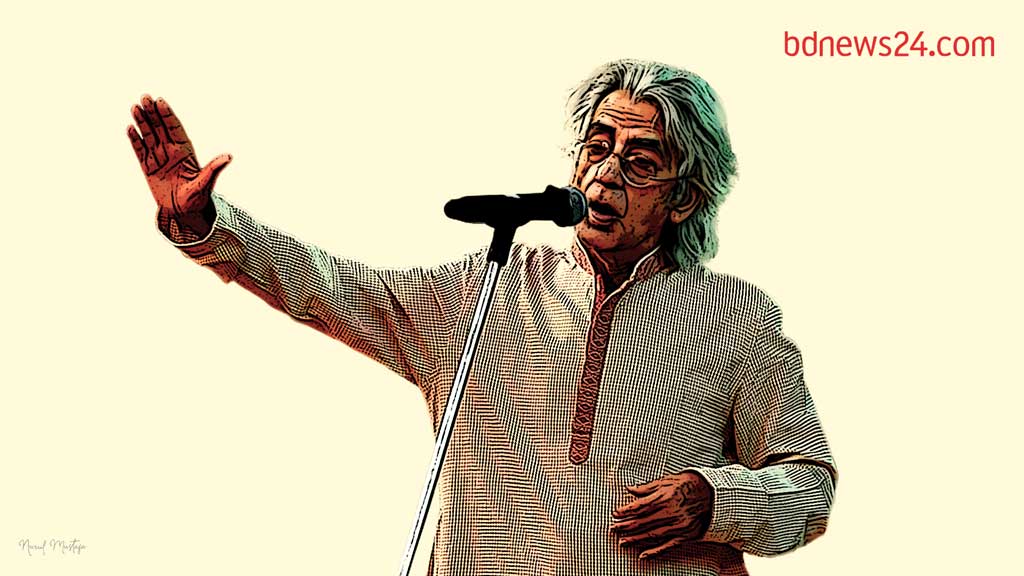

প্রতুলের গানের যে সমাজচেতনা, যে রাজনীতিমুখিনতা তা নিশ্চিতভাবেই একটা সমাজ বদলের লড়াইয়ের জন্য প্রাণসঞ্চারী। বাংলাভূমে এমন কোনো আন্দোলন আছে যেখানে তার ‘ডিঙা ভাসাও সাগরে সাথীরে...’ গানটি সোচ্চারে উচ্চারিত হয় না?

Published : 27 Feb 2025, 01:36 AM

না ছিল স্টারডাম। না ছিল সেলুলয়েডের প্লে-ব্যাক অমরত্ব। কারও কারও তা থাকতে হয় না। থাকলে তাকে দূর আকাশের তারা মনে হয়। প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে তাই ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। গানের ভুবনে তিনি স্বতন্ত্র যে বৈশিষ্ট্য এনেছেন, সেটি তাই বিরলপ্রজ হয়েও, আমাদের নিত্যদিনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে।

কবি হিসেবে তার কবিতা প্রসাদগুণ আনে কি না, সে ভিন্ন আলাপ। কিন্তু, যখনই তার কবিতা গানে রূপ পেয়েছে, সেটি তর্কযোগ্যভাবে অলোকসামান্য মাত্রায় ভাস্বর হয়েছে।

বাহারি কোনো প্রথাগত যন্ত্র নয়, প্রতুল শুধু তার গানের ভুবনে রাজ করে গেলেন কণ্ঠ দিয়ে। বাদ্য বলতে শুধু তার হাতের তুবড়ি। বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও যে আধুনিক সময়ের গানকে কর্ণকুহর থেকে হৃদয়ের অলিন্দে নিয়ে যাওয়া যায়, প্রতুল তার অতুলনীয় ক্যারিশমায় সেটি দেখিয়ে গেলেন আমাদের। তার কণ্ঠ শুধু তার পারফরম্যান্সের ‘অতুল গৌরবে’র সাক্ষী হয়েই থাকল না, সেটি নিজস্ব গুণে হয়ে উঠল তার পারফরম্যান্সের আধার ও আধেয়।

২.

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রথম যে অ্যালবাম বাজারে এসেছিল, সেটি তার অর্ধেক জীবন অতিবাহিত হওয়ার পর। প্রায় ৮৩ বছরের প্রতুল-জীবনে (২৫ জুন ১৯৪২-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) গানের দুনিয়ায় সাড়াশব্দ ফেলতে তার লেগে গিয়েছিল ৪৬ বছর। প্রথম অ্যালবাম প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। তাও একাধিকজনের সঙ্গে, মানে অনাড়বম্বরে, তাই ‘সাড়াশব্দ’ বলা।

সাড়া ফেলার মতো ঘটনা ঘটল তার ৫২ বছর বয়সে, ১৯৯৪ সালে। প্রকাশিত হলো তার প্রথম একক অ্যালবাম ‘যেতে হবে’। এর পর ১৯৯৯ সালে এলো ‘ওঠো হে’। এই দুটি অ্যালবাম তাকে বটতলার পুথিযুগের কবিয়ালদের মতো লোকমুখে পৌঁছে দিল। তিনি হয়ে উঠলেন আমাদের ‘নাগরিক বাউল’ কিংবা ‘গণগানের কবিয়াল’। আহা, সেই যে ‘ছোকরা চাঁদ, জোয়ান চাঁদ’— আফ্রিকান লোককবিতা থেকে তুলে আনা তার বয়ানধর্মী গান। কিংবা তার ‘স্লোগান’ বা ‘লং মার্চ’ গানগুলো। কী অপূর্ব কথা, কী অসাধারণ কমরেডশিপ মন!

এরপর, গত ২৫ বছরে নিজেকে গণমানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের আসলে কিছু করার প্রয়োজনই ছিল না। বলা ভালো, ইতিহাসে স্থানযোগ্য হতে তিনি কী এমন করেননি, যার জন্য তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন না বাংলা গানে! গানপণ্ডিতদের কাছে প্রতুল ‘এলিট’ না হতে পারেন, ‘অ্যারিস্ট্রোকেট’ না হতে পারেন, তাতে তার থোরাই কেয়ার! সত্য এই যে, তাকে বাংলা গানের ইতিহাসে এড়ানো যাবে না।

৩.

খেয়াল করতে হবে, তার চেয়েও বয়োকনিষ্ঠ হয়ে ততদিনে বাংলা আধুনিক গানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলেছেন কবীর সুমন (তখনকার সুমন চট্টোপাধ্যায়), অঞ্জন দত্ত ও নচিকেতা চক্রবর্তী। কাকতালীয় বটে, প্রচার-নির্লিপ্ত প্রতুলকে জনপরিসরে প্রথম চিনিয়েছেন সুমনই। ওই কথা প্রতুল বলেছেনও নানা জায়গায়।

সেই কবীর সুমন, সঙ্গীত এবং সঙ্গীতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোচনায় যাকে অসামান্য শিক্ষক মনে করা হয়, তিনি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, “গান যে একটা ‘পারফরম্যান্স’, সেটা নাগরিকদের মধ্যে উনিই [তিনিই] প্রথম সিরিয়াসলি দেখালেন। আমরা পারফরম্যান্স দেখেছি বাউলদের মধ্যে বা ওড়িশার রঘুনাথ পানিগ্রাহী ও তাঁর বাবা নীলমণি পানিগ্রাহীর মধ্যে। দেখেছি কীর্তনীয়াদের মধ্যেও— যেমন পার্বতী বাউল। বাউল বা কীর্তনীয়ার বাউলাঙ্গের বা কীর্তনাঙ্গেরই গান করেন। খোল, হারমোনিয়াম, বাঁশি আরও নানা যন্ত্রানুষঙ্গে। প্রতুল মুখোপাধ্যায় নিজের গান নির্মাণ করছেন পারফরম্যান্সে।”

কণ্ঠ-নির্ভর গায়কীর ক্ষেত্রে শচীন দেব বর্মণ যেমন অদ্বিতীয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতে দেবব্রত বিশ্বাস যেমন একটা বিপ্লব, গণসঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রতুলও তাই। ভীষণ কানে বাজতে থাকে কণ্ঠটা, কেমন যেন ট্র্যাডিশনাল নয়; কিন্তু সত্যাতীত সত্য এই যে, একদম মাটি ঘেঁষা প্রাণের মতো মরমে প্রবেশ করে গানটা।

কবীর সুমনের কথা ধার করেই বলতে হয় আবারও, “প্রতুল মুখোপাধ্যায় গায়ক না। প্রতুল মুখোপাধ্যায় একটা ফেনোমেনন। একটা ঘটনা। একটা অদ্ভুত ঘটনা বা ফেনোমেনন। তিনি গানকে দেখতেনই অন্যচোখে। তিনি যে গান করতেন, সেটা যে গায়ক হিসেবে করতেন, সেটা আমার মনে হয় না। তিনি গান দুনিয়ার একজন নাগরিক হিসেবে গান করতেন।... কোনো কোনো কবিতায় তিনি সুর করেছেন, কখনো গান নিজে লিখেছেন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি।”

এরপর সুমন এখানেও প্রতুলের পারফরম্যান্সের কথায় ফিরে যাচ্ছেন, “উনি [তিনি] গানকে দেখছেন অন্যভাবে। কীরকম? ধরা যাক ‘ছোকরা চাঁদ’ গানটা। উনি [তিনি] গানটা পারফরম করছেন, গানটাকে একটা রূপ দিচ্ছেন শরীর দিয়ে। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পারফরম করছেন। একটা আশ্চর্য পারফরমার উনি [তিনি], গায়ক নন। ওরকম পারফরম্যান্স খুব কম লোক দেখেছে বা করতে পেরেছে।... একটা স্তোত্রের মতো তিনি গেয়ে যাচ্ছেন, এই কনসেপ্টটাই ছিল না।... ওরকম নিরীক্ষামনস্ক শিল্পী আর দ্বিতীয় কেউ এসেছেন বলে আমার মনে হয় না। আসবেন বলেও আমার মনে হয় না। প্রতুল মুখোপাধ্যায় একটা যুগ। এসেছিলেন, চলে গেছেন।”

এই কণ্ঠ ও গানে পারফরম্যান্সের অবিসংবাদিত গুণের কারণে প্রতুল যে কোনো সাদামাটা কিংবা জটিল আখ্যানধর্মী গদ্যকেও গানে বসিয়ে দিতে পারেন। গদ্যকবিতা ও বয়ানধর্মী গানে তাই ভরপুর তার গীতরাজ্য। এ প্রসঙ্গে বারবারই আলোচনায় আসে অরুণ মিত্রের গদ্যকবিতা ‘নিসর্গের বুকে’। যে কবিতা থেকে তিনি গান বানালেন ‘আমি এত বয়সে গাছকে বলছি/ তোমার ভাঙা ডালে সূর্য বসাও।’ এবং অবশ্যই জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধানকবি শঙ্খ ঘোষের ‘বাবরের প্রার্থনা’ এই ঘরানায় প্রতুলের গানের প্রসঙ্গে প্রভাব বিস্তার করে যাবে।

আবার, বাউল সুরকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্যবহার করেছেন, প্রতুলও দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের সুর, বাউল সুর ও পূর্ববঙ্গের লোকগীতির সুর আপ্ত করেছেন তার কিছু কিছু গানের কিছু চরণে কিংবা পুরো গানে। ‘ভালোবাসার মানুষ’, ‘তুই ছেঁড়া মাটির বুকে আছিস’ গানগুলো এমন। আর ‘সেই মেয়েটি’কে তিনি এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, যার একেকটি চরণে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিবিধ সুর বসানো। ঠাকুরের প্রতি প্রতুলের নৈবেদ্য বটে এক!

৪.

সঙ্গীতের গায়কী নিয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত আমার এখতিয়ার বহির্ভূত। আমি ওই স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলাম না কোনোদিনও। আমি যেটা আসলে বুঝতে চেয়েছি সেটা হলো প্রতুলের গানের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব। সেখানে তার গান কারও কাছে লড়াইয়ের প্রেরণা, কারও কাছে জাতীয়তাবাদী স্লোগান। কিন্তু, জাতীয়তাবাদী প্রচারণায় প্রতুলের গান যে খুব হাওয়া দিয়েছে, তাও নয়। তবুও ভারতীয় বাঙালির অবস্থান থেকে দেখলে, দিল্লি-হুকুমতের সর্বভারতীয় মঞ্চে লড়াইয়ের বারুদ হিসেবে এই জাতীয়তাবাদী বয়ান যে তার এক মোক্ষম ঐক্যের জায়গা, এ কথাটি ভুললে চলে না।

এ কথা স্বীকার করেও বলতে হয়, গায়কীর মাধ্যমে দরদের যে ভাষা তিনি নির্মাণ করেছেন, সেখানে বারুদের গোলা যতটা আছে, তার চেয়ে অধিক আছে স্বভাষা ও স্বজাতির প্রতি এক নস্টালজিক টান। যে টানের শক্তিতে এই জনরায় তাকে প্রভূত জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে ‘আমি বাংলায় গান গাই।’

কবীর সুমন কথাটা বলে বেশ করেছেন, কিন্তু নইলে সাধারণ্যে এ ধারণাটাই পাকাপোক্ত হয়েছে, এ গানই বুঝি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের সিগনেচার। সুমন নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, এই গানটা ‘প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রকৃত পরিচয় নয়’। কথা সত্য, এমন অভিধা দিলে প্রতুলের অপরাপর সৃষ্টির প্রতি শুধু অবিচারই করা হয় না, গণসঙ্গীত ও লড়াইয়ের প্রেরণাদায়ী গান-জগতে তার যে অনন্য কৃতিত্ব সেটিকেও খর্ব করা হয়। এটাও একটা ট্যাগিং পলিটিক্স।

এই ট্যাগিং পলিটিক্সের অনলে পোড়ানো হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামকেও, ‘বিদ্রোহী কবি’র বৃত্তে তাকে আটকে ফেলে। অথচ, নজরুল যে আরও বৃহত্তর সত্তা, সেটা আমাদের বদমাইশি যন্ত্র দিয়ে আমরা ঢাকতে চেয়েছি। বলা চলে, ওই ট্যাগিংয়ের অন্তরালে নজরুলের প্রকৃত রাজনৈতিক চৈতন্য ও চরিত্রকে দুর্বল করে রাখার দুরভিসন্ধি আছে— অন্যত্র তা নিয়ে আলোচনাও করেছি।

যাই হোক, ‘জাতীয়তাবাদী’ জনরাভুক্ত প্রতুলের আরেকটি গান ‘দুইজনায় বাঙালি ছিলাম’। বরিশালে জন্ম নেয়া প্রতুলের পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি ছাড়ার অতুল বেদনা থেকে জন্ম নেয়া এই গানে তিনি বলছেন, ‘সাঁঝবেলায় আদরের ডাকে [পূর্ববঙ্গের মানুষের] কেমনে বলো মুখ ফিরাই’ কিংবা ‘চলো মন, মা-বাবার ভূমি/ দেখি নিজের ভাই বোনে/ শুনছি নাকি কারা আজও/ এই পাগলের গান শোনে!’ এই টানকে আপনি জাতীয়তাবাদী বলবেন?

পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রতুলের এক গরিয়ান আবেগ ছিল। বহু জায়গায় মাতৃভাষার প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভাষা আন্দোলন নিয়ে কথা বলেছেন। কথা বলেছেন পুরুলিয়া মানভূমের বাংলাভুক্তি বা ১৯৬১ সালে সংঘটিত আসামের ভাষা আন্দোলন নিয়েও। ভাষার প্রতি ও লড়াইয়ের প্রতি তার যে মর্মসাধনা, সে সূত্রেই তিনি পূর্ববঙ্গ তথা বাংলা সাহিত্যের অসামান্য কবি আল মাহমুদের ‘একুশের কবিতা’কে সুরে বসিয়েছেন। স্বভাবসুলভ হাঁক আর দরদিয়া-মরমিয়া কণ্ঠের সংমিশ্রণে গেয়েছেন ‘প্রভাতফেরী, প্রভাতফেরী/ আমায় নেবে সঙ্গে,/ বাংলা আমার বচন, আমি/ জন্মেছি এই বঙ্গে’।

এ বাদে, প্রতুলের গানের যে সমাজচেতনা, যে রাজনীতিমুখিনতা তা নিশ্চিতভাবেই একটা সমাজ বদলের লড়াইয়ের জন্য প্রাণসঞ্চারী। বাংলাভূমে এমন কোনো আন্দোলন আছে যেখানে তার ‘ডিঙা ভাসাও সাগরে সাথীরে...’ গানটি সোচ্চারে উচ্চারিত হয় না? কিংবা ‘বন্ধু তোমার লাল টুকটুকে স্বপ্ন বেচো না’ গানের যে গভীর উপলব্ধি ও বার্তা, তা প্রজন্মান্তরে সমাজের চিন্তাবদলের অনুসঙ্গ হয়ে থাকবে না?

৫.

সাদামাটা, একদম আটপৌঢ়ে সাধারণ বাঙালির মতো খর্বকায় আর জীবনযাপনে একদম সাদাসিধে। অথচ, কণ্ঠে কী অসামান্য তেজ! প্রতুল যেন তার গানেরই এক অবিসংবাদী চরিত্রের মতো। যে গান শুনলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিজের বয়সের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন সেই চরিত্রকে। তিনি আর কেউ নন, এক ও অদ্বিতীয় চার্লি চ্যাপলিন।

সেই যে চ্যাপলিন, যার ‘ছোট্ট দুটি পা/ ঘুরছে দুনিয়া’ বলে কথা বেঁধেছিলেন প্রতুল। মূকাভিনয় তথা নির্বাক অভিনয় দিয়েই চ্যাপলিন রাজত্ব করে গেছেন সিনেমার দুনিয়া। শ্রবণের বিষয় যেহেতু নেই, সেটি তাই আরও গূঢ় এক আবেদন রাখে দর্শকের কাছে, যেন শিল্পী বলছেন, ‘আমাকে দেখুন, গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখুন’।

গান গাওয়ার সময় স্বর ও সুর প্রক্ষেপণে প্রতুল যেন ঠিক তেমনই এক পারফরমার হিসেবে আমাদের অভিনিবেশ দাবি করেন। যার গান শুধু শুনলেই হয় না, দেহভাষাটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে খেয়াল না করলে শ্রবণযন্ত্রের প্রতি যথাযথ সুবিচার করা যায় না।

তবুও, সে গেল পারফরম্যান্স বোঝাপড়ার কথা। আদতে, এসবের ঊর্ধ্বে গিয়েও বোঝা দরকার, ‘ছোট্ট ভবঘুরে’ চ্যাপলিন যেমন শান্ত-দ্রোহী কিন্তু প্রচণ্ড আমুদে; তেজকণ্ঠ অথচ মৃদুস্বর প্রতুলও কি তা-ই নন? চারদিকের তামাম বৈকল্য কী নিস্পৃহ নৈপূণ্যে উঠে আসে তাদের আর্টে, যা ‘আর্ট ফর আর্টস সেক’ মাত্র নয়, অনিবার্যভাবেই ‘আর্ট ফর লাইফস সেক’।

৬.

‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতায় অমিত প্রতিভাবান মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন, ‘জন্মিলে মরিতে হবে,/ অমর কে কোথা কবে,’; প্রতুল তার গানে পূর্বোক্ত চরণটি আপ্ত করে লিখলেন, ‘জন্মিলে মরিতে হবে রে, জানে তো সবাই/ তবু মরণে মরণে অনেক/ ফারাক আছে, ভাই রে, সব মরণ নয় সমান’।

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের চিরবিদায় নিশ্চয়ই একটা অসম ক্ষত ও ক্ষতি আমাদের!