হোম

+

Published : 19 Jul 2017, 09:59 AM

গোপন তৎপরতার আদ্যোপান্তই 'গোপনীয়' সিলগালায় মোড়কবন্দী থাকে। এটাই নিয়ম। মাঝেমাঝে ফিসফাস কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে কিছু তথ্য বেরোয় বটে, কিন্তু তা দিয়ে এসব তৎপরতায় কাউকে দায়ী করা খুব মুশকিল।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ভীষণ রকম সত্যি। এখানে যুযুধান দুই পক্ষ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর এবং স্বাধীনতাকামী মুক্তিবাহিনী। মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে আশীর্বাদ হয়ে ছিল ভারত ও রাশিয়া; তেমনি পাকিস্তানিদের পক্ষে আমেরিকা ও চীন। প্রতিবেশি ভারত সরাসরি লড়াইয়ে নেমেছে বাংলাদেশের পক্ষে। অন্যদিকে তিন পরাশক্তির লড়াইটা প্রকাশ্যে কূটনৈতিক হলেও আড়ালে তার ছিল ভিন্ন রূপ।

এর মধ্যে আলাদা করে বলতেই হয় মার্কিন সরকারের কথা। গোপনীয় প্রচুর সরকারি দলিল অবমুক্ত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধে তাদের তৎপরতার নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে মার্কিন প্রশাসনের মধ্যেই দুটো ধারা ছিল যারা সে দেশের জনগণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাংলাদেশের পক্ষ নিয়েছেন। নিক্সন-কিসিঞ্জারের যাবতীয় দুষ্টকীর্তি তাদের মাধ্যমেই হাতে পান জ্যাক অ্যান্ডারসনের মতো সাংবাদিক এবং সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির মতো রাজনীতিবিদরা। এখনকার 'টক অব দ্য ওয়ার্ল্ড' উইকিলিকসের প্রাথমিক উদাহরণটাও তখনকারই গড়া।

এসব দলিলের মধ্য দিয়েই আমরা আস্তে আস্তে একটি ছবি পাই, ঝাপসা হলেও যার অবয়বটা বুঝে নিতে খুব একটা কষ্ট হয় না। সময়টা শীতল যুদ্ধের উত্তুঙ্গকাল। কমিউনিস্ট জুজু দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার সম্প্রসারণবাদী নীতি চালিয়ে যাচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়াজুড়ে। তাদের প্রতিপক্ষ বড় আকারে সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনও। ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিনপন্থী জননিরাপত্তা আইনের বাস্তবায়নে নিহত ১০ লাখেরও বেশি মাওবাদী কমিউনিস্ট। নিকারাগুয়া, ব্রাজিল, উরুগুয়েতে সিআইএ তৈরি করেছে গোপন ঘাতক দল। ভিয়েতনামে শুরু হয়ে গেছে 'ফিনিক্স প্রোগ্রাম'– এখানেও সার কথা একটাই– যে কোনো মূল্যে কমিউনিস্ট ঠেকানো।

সোভিয়েত তাদের একমাত্র প্রতিপক্ষ হলেও বাকিদের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে নীতি বদলে গেছে নিক্সন প্রশাসনের। যেমন বলা যায় চীনের বিরুদ্ধে তিব্বতে যে তৎপরতা তারা চালাত তাতে মাধ্যম ছিল ভারত। তিব্বতিদের স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স সিআই-এর রূপরেখাতেই তৈরি। বাংলাদেশের কুর্মিটোলা বিমানবন্দর ব্যবহার করে তিব্বতি এজেন্টদের বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাত তারা। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই চীনকেই হঠাৎ মিত্র হিসেবে প্রয়োজন মনে হল যুক্তরাষ্ট্রের। দূতিয়ালির কাজটা করলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। বিনিময়ে তার সাত খুন মাফ অবস্থা।

অস্ত্র সরবরাহে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা অমান্য করেছে নিক্সন প্রশাসন গোপনে। তাদের একমাত্র অজুহাত ভারত হচ্ছে সোভিয়েত-ঘেঁষা। আর চীন কেন! একটি জবাব হতে পারে ভিয়েতনামে মার্কিনিদের লড়াইয়ে চীনাদের কোনোভাবে নিরপেক্ষ রাখা, বিনিময়ে তাইওয়ান ও হংকং প্রশ্নে নিরব থাকার প্রতিশ্রুতি।

দলিলের সংখ্যা ও মেয়াদকাল (অতীত অর্থে) যত বেড়েছে, ততই আসলে বিভ্রান্তির উপকরণও বেড়েছে। অংকটা জটিল এক সমীকরণে রূপ নিয়েছে। ভাবটা এমন যে মার্কিন সরকার কয়েকটা দলকে ভাগ করে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছে যার একটার সঙ্গে আরেকটা সংঘাতপূর্ণ। যে এগিয়ে থাকবে তাকে পরিচর্যা করে বাকিদের নিজেদের মতো চলতে দেওয়া! এই গবেষণায় আমরা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পর থেকে মার্কিন নীতি ও দলিলপত্র নিয়ে কাজ করেছি। বোঝার চেষ্টা করেছি এর ধারাবাহিকতা। আবিষ্কার করেছি একটি প্যাটার্ন।

তাই ১৯৫১ কিংবা ১৯৫৩ সালে গৃহীত নীতির খানিকটা যে ১৯৭১ সালেও আরোপিত হয়েছে– মাথা খাটিয়ে তা উদঘাটন করা গেছে। এজন্য আমাদের অবশ্য ঘুরে আসতে হয়েছে ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম থেকে। বুঝতে হয়েছে কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অর্থাৎ সরকারবিরোধী তৎপরতা ঠেকানোর জন্য মার্কিনিরা কী ধরনের উপদেশ, মদত ও সহযোগিতা দিয়েছে। এখানেও সেই কথিত প্যাটার্নের অনেকটাই মিলে গেছে।

হাইপোথিসিস থেকে সত্যিকার থিসিসে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো খুব বেশি উপকরণ আমাদের হাতে আসলেই নেই। কারণটা আগেই বলা হয়েছে– কিছু দলিলের গোপনীয়তা যা সংগ্রহ করা অসম্ভব। কিছু নামের, কিছু কাজের একেবারেই হাপিশ হয়ে যাওয়া। তারপরও সম্ভাব্য সব জায়গায় ঢুঁ মারা হয়েছে, ঢুঁ মারা হবে। এখন পর্যন্ত যেটুকু উদঘাটন করা গেছে, তাতে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের (বর্তমানে ইসলামী ছাত্র শিবির) সদস্যদের সম্পৃক্ততা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের ঘাতক হিসেবে দায়িত্ব পালনের হুকুমদাতা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা এবং তখনকার গভর্নরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী।

কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে এই বিদ্রোহ দমনের পরিকল্পনাটা তাদের কাছে পেশ করেছিল আসলে সিআইএ। পাকিস্তানে কমিউনিস্টবিরোধী তৎপরতা চালানোর জন্য ধর্মোন্মাদ দলগুলো নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা শুরুতেই নিয়েছিল তারা। তালিকায় জামায়াতে ইসলামী বরাবরই প্রায়োরিটি পেয়েছে, যেমন পেয়েছে তাদের মুখপাত্র হিসেবে থাকা দৈনিক 'সংগ্রাম' নামের পত্রিকাটি। আমরা জেনেছি, যে আনসার বাহিনী বিলুপ্ত করে রাজাকার বাহিনীর সৃষ্টি; তার সম্পর্কে সিআইএ বিশদ খোঁজ-খবর নিয়ে রেখেছিল অনেক আগেই।

আলোচ্য নিবন্ধে ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়কালে বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যায় আলোচিত ও অভিযুক্ত সিআইএ এজেন্টদের নাম, তৎপরতা ও তার প্রমাণ যোগাড়ের চেষ্টা। দেশভাগের পর থেকে মার্কিন নানা গোপন নীতির দলিল বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকালে কিছু তৎপরতার সঙ্গে তার মিল খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা। সবশেষে একটি সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব দুয়ে দুয়ে চার মেলানোর। কিংবা তার কাছাকাছি যাওয়ার।

বুদ্ধিজীবী হত্যার সময়কাল ও যে হত্যাকাণ্ডটি অল্পের জন্য ঘটেনি

প্রথমেই একটি ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। জাতীয়ভাবে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আমরা পালন করি সত্যি, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গোটা সময়কাল জুড়েই হত্যার শিকার হতে হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের। ডিসেম্বরের প্রথম দুই সপ্তাহজুড়ে যা ঘটেছে, তা ছিল এক ধরনের ফিনিশিং টাচের মতো। পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যখন ঢাকার দিকে পালিয়ে আসছিল পাকিস্তানি সেনারা, তার আগে তারা যে কাজগুলো সেরে আসার ওপর জোর দিচ্ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা। ঢাকাতেও ১৬ ডিসেম্বরের আগের কদিন ধরে রাও ফরমান আলীর নির্দেশে বিভিন্ন সরকারি দলিল ও ব্যাংক নোট পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে; পাশাপাশি মাটিলেপা গাড়ি করে হাতে তালিকা নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের দুয়ারে হানা দিচ্ছিল আলবদর ঘাতকরা।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছিল ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে। 'অপারেশন সার্চলাইট'-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি তালিকা ধরে মারা হয় কয়েকজন শিক্ষককে। ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ড. ফজলুর রহমান খান, এ আর কে খাদেম, ড. আবদুল মোক্তাদির, শরাফত আলী, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, এম সাদত আলী এবং এম এন মনিরুজ্জামান ছিলেন সে রাতে নিহতদের তালিকায়। (১)

এখানে একটা মিসফায়ারের ঘটনাও ঘটেছে বলে জানিয়েছেন সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী। তাঁর ভাষায়:

''পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে জামায়াতিরা স্বাধীনতার সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের যে নামের তালিকা ধরিয়ে দেয়, তাতে নাম ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের। হানাদাররা ভুল করে পরিসংখ্যানের অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে হত্যা করে। এই মনিরুজ্জামান ছিলেন জামাতপন্থী শিক্ষক।'' (২)

প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষকদের কথা এলেও বুদ্ধিজীবী বলতে শুধু তাদেরই বোঝায় না। শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, আইনবিদ, শিল্পীসহ নানা পেশার মিশেলে তৈরি বুদ্ধিজীবীদের তালিকা। তবে প্রথম ধাক্কাটা গিয়েছে শিক্ষকদের উপর দিয়েই এবং দেশজুড়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহত শিক্ষাবিদ ও আইনজীবীদের মোট সংখ্যা পাওয়া গেছে ৯৬৮ জন। এদের সঙ্গে যোগ হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ জন শিক্ষক। (৩)

ঘটনার প্রায় এক মাস পর, ২৬ এপ্রিল নরসিংদির কাছে বাস থেকে নামিয়ে হত্যা করা হয়েছিল শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. শাহাদত আলীকে। (৪)

তেমনি বিজয়ের ঠিক এক মাস আগে ১৬ নভেম্বর নটর ডেম কলেজের সামনের কালভার্টের নিচে পাওয়া যায় হাত-পা-চোখবাঁধা দুই চিকিৎসক ড. হুমায়ুন কবির ও ড. আজহারের লাশ। (৫)

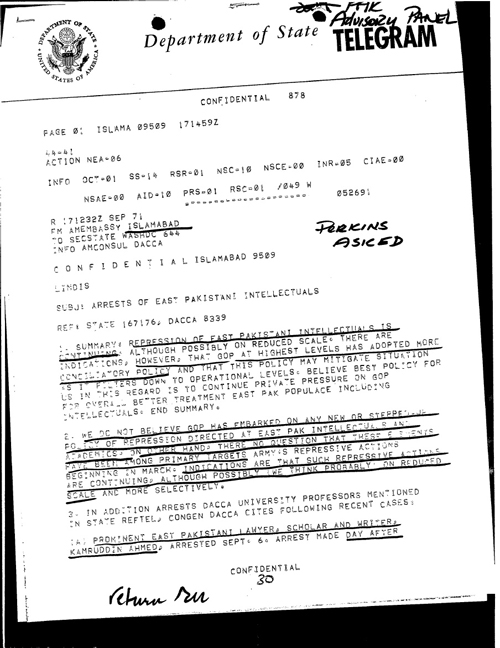

মুক্তিযুদ্ধের গোটা সময়টাতেই বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার ও হত্যার তথ্য মিলে মার্কিন দূতাবাসের একটি দলিলেও। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ইসলামাবাদ থেকে রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড তারবার্তাটি পাঠিয়েছেন সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিঞ্জারকে। 'পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার' শিরোনামে এই টেলিগ্রামের ভাবানুবাদটি এ রকম:

১. সারমর্ম:

পূর্ব পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবীদের ওপর দমননীতি চলছেই। যদিও সম্ভবত সীমিত মাত্রায়। অবশ্য ইঙ্গিত মিলেছে যে পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আরেকটু মৃদুনীতি গ্রহণ করা হয়েছে যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক করে তোলায় ভূমিকা রাখবে। এ প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সম্ভাব্য সেরা নীতি হবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রাখা যাতে তারা বুদ্ধিজীবীসহ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে একটু ভালো আচরণ করে। সারমর্ম শেষ।

২.

পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের ওপর পাকিস্তান নতুন করে কোনো দমননীতি আরোপ করেছে বলে আমরা মনে করি না। অন্যদিকে এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই যে মার্চে শুরু হওয়া সেনাবাহিনীর দমন অভিযানে প্রাথমিক লক্ষ্যের মধ্যে ছিল এই অংশটুকু। ইঙ্গিত মিলেছে সে্ই অভিযান এখনও চলছে, তবে আগের মতো ঢালাওভাবে নয়, বরং সীমিত আকারে এবং বেছে বেছে।

৩.

আপনার (স্টেট) পাঠানো টেলিগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব অধ্যাপককে গ্রেফতারের কথা বলা হয়েছে, তার সম্পূরক তথ্য হিসেবে ঢাকার কনসাল জেনারেল (স্পিভাক) সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার বয়ান দিয়েছেন:

ক) পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট আইনজীবী, পণ্ডিত ও লেখক কামরুদ্দিন আহমেদকে ৬ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার একদিন পরই। তবে গ্রেফতারের নির্দেশটি হয়তো ক্ষমা ঘোষণার আগেই অনুমোদিত হয়েছিল।

খ) আগস্টের মধ্যভাগ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৭ জন ছাত্র-কর্মচারী ও শিক্ষককে গ্রেফতার নয়তো সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার সমন জারি করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন বাংলা একাডেমির সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা সরদার ফজলুল করিম এবং চট্টগ্রামের ছাত্রনেতা।

৪.

বেশিরভাগ প্রমাণাদি বলছে, বুদ্ধিজীবীদের এই ক্রমাগত হেনস্থার সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের বর্তমান গৃহীত নীতির কোনো সম্পর্ক নেই। বরং উল্টোটাই, বিশেষ করে ৫ সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর পদ থেকে টিক্কা খানকে সরিয়ে ডক্টর মালিককে নিয়োগ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর মালিকের বক্তৃতায় তার আপোষকামী সুর– সব মিলিয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছে পাকিস্তান সরকারের উচ্চপর্যায় পূর্ব পাকিস্তানে দমননীতির বদলে এখন সমঝোতার পথে এগুচ্ছে।

সমস্যা হচ্ছে তাদের মনোভাবকে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ কিছু সেনা ইউনিট ও কর্মকর্তা, পুলিশ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে। মার্চের পর থেকে যা ঘটছে তার আলোকে অত্যন্ত সুসংগঠিত প্রশাসনিক অবকাঠামোর জন্যও ব্যাপারটা ঘটতে যথেষ্ট সময় লাগবে। আপনার বার্তার জবাবে বড়জোর এটাই বলা যায় যে এখন পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের ওপর যে নিপীড়ন চলছে, পাকিস্তান সরকারের নতুন নীতির প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি আগামীতে আরেকটু ভালো হবে বলে আশা করা যায়।

৫.

বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের মনোভাব কী হবে সে ব্যাপারে জানাই যে, গত কয়েক মাসে পাকিস্তান সরকারের শীর্ষমহলে বেশ কয়েক বারই সাধারণ এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ হিন্দু) ওপর সরকারি দমননীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের। গত ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক আলোচনায় ডিসিএম (ডেপুটি চিফ অব মিশন) সুনির্দিষ্টভাবে সাম্প্রতিক সময়ে গ্রেফতার হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিষয়টি তুলেছিলেন মেজর জেনারেল ফরমান আলী (গভর্নর মালিকের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার) এবং মেজর জেনারেল রহিম খানের (পূর্ব পাকিস্তানের উপ সামরিক আইন প্রশাসক) কাছে। অনুমান করছি আমাদের মনোভাব কর্তৃপক্ষের কাছে পরিষ্কার। সবচেয়ে ভালো হয় আমরা যদি পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখি যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সব ধরনের মানুষের সঙ্গেই আরেকটু সহনশীল আচরণ তারা করে।

৬.

ডক্টর আবদুস সাত্তারের ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্য বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে আলাদা। ইসলামাবাদে আগে পাঠানো টেলিগ্রাম অনুযায়ী সাত্তারকে সুনির্দিষ্ট বেআইনি কাজের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্তত একটি অপরাধ– গোপনে দেশত্যাগের চেষ্টার দায়ে তিনি দোষী। যদিও সাত্তারের মনোভাবের প্রতি সমবেদনা জাগতেই পারে, কিন্তু এ ব্যাপারটিতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো রকম নাক গলানো উচিত হবে না মনে করি। সবচেয়ে বড় কথা সাত্তারের বন্ধুই আমাদের এ ব্যাপারে নিষেধ করেছে।

— ফারল্যান্ড

টেলিগ্রামে মাঠ পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তাদের যে মনোভাবের কথা বলেছেন ফারল্যান্ড, তার একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। ১৩ মে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন লিখেন ম্যালকম ডবলিউ ব্রাউন। পাকিস্তান সরকার যে ৬ জন বিদেশি সাংবাদিককে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, প্রতিবেদক তাদের একজন। ঢাকার পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়ার পর ম্যালকম কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা তুলে ধরেছেন। এদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, যিনি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিদেশে যাওয়ার কথা ভাবছেন।

একজন সেনা কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেছেন যে, 'অভিভাবকদের আস্কারা পেয়ে এরা গোল্লায় গেছে। না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে মদ খাওয়া আর ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে? এমন ব্যাপার তো মুসলিম সমাজে বরদাশত করার মতো নয়। এসব লোক স্বভাবতই অস্ত্র হাতে নিয়ে সমাজদ্রোহী হয়ে উঠবে আর আমাদের হাতে মারা পড়বে। …ভবিষ্যত প্রজন্মকে পুরোপুরি ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।' প্রতিবেদনটিতে স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে বুদ্ধিজীবীদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রোশের নানা দিক।

এই আক্রোশ মেটানোর একটি সুযোগ তারা নিতে চেয়েছিল ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় গভর্নর ভবনে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলগুলোতে সার্কিট হাউজ কিংবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশিষ্ট নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সেনাবাহিনীর রিট্রিটের আগে। (৬)

ব্যাপারটা শুরু হয় নভেম্বরের শেষার্ধ থেকে। ব্রাক্ষণবাড়িয়া, মৌলভীবাজার, সিলেট, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ রকম হত্যাকাণ্ডের খবর পরবর্তীতে প্রকাশ হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। গভর্নর হাউজের হত্যাকাণ্ডটি হতে পারেনি ভারতীয় বিমান হামলার কারণে। তীব্র হামলায় গভর্নর হাউজ বিধ্বস্ত হওয়ার পর ডক্টর মালেক তার মন্ত্রিসভাসহ ইস্তফা দিয়ে সপরিবারে আশ্রয় নেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে, রেডক্রসের নিউট্রাল জোনে।

হত্যা পরিকল্পনাটি ঘটানোর কথা ১৪ নভেম্বর বিকেলে। সেদিন বিকেলে গভর্নর হাউজে আসার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন সচিবালয়সহ সকল সরকারি কর্মকর্তা। আমন্ত্রণপত্রটি সবার কাছে পৌছে দেওয়া হয় ১৩ তারিখ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাবেক রাষ্ট্রপতির সচিব আতাউল হক এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের তখনকার সিনিয়র সহকারী সচিব আবদুল মতিন। পরিকল্পনা ছিল বঙ্গভবনের লনে সকল অফিসারকে বসতে দেওয়া হবে। চারপাশে তাঁবু খাটিয়ে ৪০ টিরও বেশি মেশিনগান প্রস্তুত রাখে সেনাবাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ গোয়েন্দা প্রতিবেদনে ব্যাপারটি জানতে পেরে মিত্রবাহিনীর সহযোগিতা চান। সুবাদেই গভর্নর হাউজকে গুড়িয়ে দিতে একের পর এক মিগ হামলে পড়ে সেদিন সকালে। রাও ফরমান আলী অবশ্য হাল ছাড়েননি। ১৭ ডিসেম্বর সকালে সভাটি নতুন করে অনুষ্ঠানের কথা জানানো হয় কর্মকর্তাদের। কিন্তু তার আগেই ঢাকা স্বাধীন। (৭)

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে কোন কোন বিদেশি শক্তি জড়িত ছিল, যথাযথ গবেষণা ছাড়া সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, তবে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেবার জন্য দুয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে প্রথম দলিলটি হচ্ছে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ভারতের রসাপ্তাহিক 'দ্য নিউ এইজ' পত্রিকার একটি প্রতিবেদন। এর অংশবিশেষের বাংলা তরজমা নিম্নরূপ:

গণহত্যা তদন্ত কমিটির সভাপতি চলচ্চিত্র প্রযোজক জনাব জহির রায়হান আমাদের জানিয়েছেন:

''আলবদরদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করতে যেয়ে আমরা একই সঙ্গে অপরাধীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যখন নিহত বাবা ও ভাইদের দেহাবশেষ ঢাকার বধ্যভূমিতে খুঁজে ফিরছিলেন তখন আমাদের ধারণা ছিল যে দখলদার পাকিস্তানি শাসকদের নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করে সন্ত্রস্ত গোঁড়া ধর্মধ্বজী পশুরা ক্রোধান্ধ হয়ে কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি ঘটনা তা ছিল না। কেননা এই হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছেন তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।''

আলবদর বাহিনীর ধর্মান্ধ ও মূর্খ লোকদের কাছে সব লেখক ও অধ্যাপকই এক রকম ছিলেন। জহির রায়হান বলছিলেন এরা নির্ভূলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদের বাছাই করে আঘাত হেনেছে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় যে আলবদরদের এই স্বেচ্ছাসেবকরা অপরের ইচ্ছা কার্যকরী করার বাহন ছিল মাত্র। কিন্তু কারা এই খুনিদের পেছনে ছিল?

সংগৃহীত দলিল ও সাক্ষ্যপ্রমাণাদি থেকে জানা যায় শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানদের হত্যার কাজে নিয়োজিত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুণ্ডাদের আলবদর বাহিনীতে যারা সংগঠিত করে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে জড়িত।

পূর্বে উল্লিখিত পাকিস্তানি জেনারেলের (বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী) ডায়েরিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে দুজন আমেরিকান নাগরিক ঢাকা সফর করে। এরা হল হেইট (Haight) ও ডুসপিক (Dwespic), এদের নামের পাশে ছোট ছোট অক্ষরে ইউএসএ (USA) ও ডিজিআইএস (DGIS) অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস লেখা ছিল। আর লেখা আছে– ''রাজনৈতিক, ৬০-৬২, ৭০''। অপর এক জায়গায় লেখা আছে– ''এ দুজন আমেরিকান পিআই-এর একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন''।

হেইট ও ডুসপিক কে? ঢাকার দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেখা যায়, হেইট ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেছে। সে ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীতে চাকরি করত। ১৯৫৩ সাল থেকে সে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে সে আমেরিকান দূতাবাসের রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ হিসেবে বহুদেশ ভ্রমণ করেছে। সে কোলকাতা এবং কায়রোতেও ছিল। সিআইএ এজেন্ট ডুসপিকের সঙ্গে গত বছর সে ঢাকা ফিরে আসে এবং রাও ফরমান আলীর সঙ্গে তিন হাজার বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা তৈরি করে। জেনারেলের শোবার ঘরে এই তালিকা পাওয়া গেছে।

নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে আলবদরদের পরিকল্পিত হত্যার কাজে বিদেশি মুখোশ, ছদ্মপোশাক ও ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। গণহত্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

স্বভাবতই পাকিস্তানি সেনাপতি ও সিআইএ চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আলবদর বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ সম্পর্কে কিছুই জানত না। আবার এই সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামায়াতে ইসলামী দলের নেতারা অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক একনায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত।

১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার জামায়াতে ইসলামীর সম্পাদক প্রকাশিত এক প্রচারপত্রের ভাষা হল: ''বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক বন্ধুদেশ।''

উল্লেখ্য, রাও ফরমান আলীর ডায়েরিতে যে দুজন সিআইএ এজেন্টের নাম পাওয়া গিয়েছিল তারা ইন্দোনেশিয়াতে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছিল এবং ইন্দোনেশীয় সরকার সেজন্য তাদের অনুপস্থিতিতে বিচারও করেছিল।

ব্যবহৃত সূত্র:

১. ''মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান'', এ এস এম সামছুল আরেফিন (পৃ:৫৫০)

২. আবদুল গাফফার চৌধুরীর কলাম, দৈনিক সমকাল: ২৪ ডিসেম্বর ২০১০ সংখ্যা

৩. ''On slaught of intellect and intelligentia/ Nurul Islam Patwari: Bangladesh 1972'' (page: 87)

৪. ''মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান'', এ এস এম সামছুল আরেফিন (পৃ:৫৫০)

৫. ''বাংলাদেশ উইনস ফ্রিডম'', মুসা সাদিক (পৃ:৩৫৮)

৬. ''একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়'' (পৃ:১১৬)

৭. ''বাংলাদেশ উইনস ফ্রিডম'', মুসা সাদিক (পৃ:৩৫২)

অমি রহমান পিয়াল: ব্লগার, অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট।