হোম

+

Published : 14 Apr 2008, 06:12 PM

একটি অডিও-ভিস্যুয়াল প্রোজেক্শন

দিনাজপুরের কান্তজী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে পর্তুগীজ যুদ্ধজাহাজ

কৈফিয়ত

বিজ্ঞ পাঠক, প্রথমেই কবুল মানি, আমি ইতিহাসের ভাষ্যকার নই। নই কোনো লিপিকর, সাহিত্যিক। তবু কেন এই অডিও-ভিস্যুয়াল প্রজেক্শন, কেন এই প্রস্তাবনা?

মনে বড় সাধ সিনেমা করবো। সি-নে-মা। মা-আ; মামা সিনেমা করতে টাকা লাগে, কইলজার দম লাগে, আরো লাগে– কী নিয়া সিনেমা করবা তার সাথে নিজের এ্যাটাচমেন্ট, সর্বোপরি এই মানবজন্ম নিয়া নিজের একটা উপলব্ধি। কী কইতে চাও তুমি সিনামায়? যা মুখে বলতে পারো না, লেইখা ব্যক্ত করা যায় না? বাড়তি কী আছে তোমার ওই পর্দায়? বেপর্দা হইয়া বলি, এর কোনোটাই ঠিক ম্যানেজ করতে না পেরে আমি দিশাহারা। প্রায় বছর দেড়েক খাঁড়ার উপরে বেকার। আকার দেবার মতো কোনো কাজ নাই হাতে, তাই শুরু করি ইতিহাসের খৈ ভাজা। বলছি ২০০৩-২০০৪ সালের কথা।

ভাঁজটি খুলে দিলো আহমদ ছফার দু'টি বই–প্রথমটা সেই নব্বইতে পড়েছিলাম, বাঙালি মুসলমানের মন আর দ্বিতীয়টা সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। ইতোমধ্যে নীহাররঞ্জন রায়ের আদিপর্বের বাঙালির ইতিহাস উল্টেপাল্টে দেখেছি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কিশোর সংস্করণ ত খুবই সুখপাঠ্য লেগেছিলো কৈশোরে। আহমদ ছফা'র আবেগায়িত উচ্চারণ, আব্দুল করিমের খোঁজখবর এবং বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক জয়নাল আবেদিনকে জানবার পর অনেক ঝামেলায় পড়ে যাই। আগুপিছু নানান কথা মনে আসে–ইতিহাস মূলত বিজয়ীর ইতিহাস। হ্যাঁ পাঠক, পুরান কথা। ইতিহাস নির্মাণের বিষয়। অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার মাধ্যমে ইতিহাস পাল্টে ফেলবারও বিষয়। আজকের দিনে ইতিহাস নাকি মানুষের ইতিহাস, কিন্তু এই অধমের মনে প্রশ্ন উঁকি দেয়–ইতিহাস কি ঐতিহাসিকের নিজস্ব ব্যক্তিগত জ্ঞানগম্মির ইতিহাস নয়? তার মনোলোকের ইতিহাস নয়? খুঁজেপেতে পাওয়া বইপত্রগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে মনে হলো ইতিহাস পুনঃনির্মাণেরও। ৭১-এর কাছাকাছি সময়ে জন্ম নিয়ে, এ যাবতকাল বেড়ে উঠে কিংবা বেড়ে না উঠে, বর্তমানের ব্যাড়াছ্যাড়া অবস্থাটির সাথে একটি মোক্ষম শব্দবন্ধ যোগ হলো–'মগের মুল্লুক'। আহা কী কথা–মগের মুল্লুক! অনুপ্রাসের কী যে মহিমা। আহা, কী বাঙ্ময় এই আমাদের বাংলা ভাষা!

'এইটা কি মগের মুল্লুক নাকি?' যার যা খুশি, যেনতেনভাবে করবে আর ক'রে খাবে? আর হায়, আমার কোনো কাজকম্ম থাকবে না! বেকার, আমি বেকার থাকি। হ্যাঁ, পাঠক, দেশে ভালো সিনেমার আন্দোলনকর্ম আর নিজের ব্যর্থ কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ে দেড়যুগের যোগাযোগের সারবস্তুটি হল–'এই মগের মুল্লুকে আমাকে দিয়ে কিছু হবার না।' অনেক লম্বা লম্বা কথা কইছি, মাফ চাই। এদিকে যে আমি এতোকাল বসে বসে আবহমান বাঙালী কৃষকের (কালচার করা লোকেদের কথা, আর ওই নীহারবাবুর ইতিহাসের মারপ্যাঁচ এবং যূথবদ্ধ সমাজের স্বপ্নবাজদের কথামৃত) ঘামে ভেঁজা চাল খেয়ে এতকাল পার করলাম। তার দায় শোধ করতে হবে না? কাজকাম ত কিছুই নাই তাই বউয়ের কান্ধে বইসা বান্দা(দাস)দের শুলুকসন্ধান শুরু করি। মগবস্তুটি দেখে ছাড়বো–এই পণ ক'রে বছর দেড়েক বইপত্র খোঁজাখুজি করতে শুরু করি। কিন্তু হায়! এই জাতি তার কোনো কিছুই সংরক্ষণ করতে শিখে নাই, তদুপরি মগের সাথে জুড়েছে হার্মাদ। কৈশোরে পড়েছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জলদস্যু। পট্টগীজ হার্মাদ 'সেবাস্টিয়াস গঞ্জালেস টিবাও' আমার কৈশোরের হিরো। নসরত শাহ্ লিখেছিলেন ধানশালিকের দেশে একই রকমের একটি গল্প, পর্তুগীজ জলদস্যুদের নিয়ে।

প্রাচীন আরাকানের রাজধানী ম্রোহং

বাঙলায় মগ আর পর্তুগীজ দস্যুদের কাণ্ডকারখানাই এই গ্রন্থনার মৌল বিষয়।

শেষের কথা শুরুতেই…

পাঠক, এই গ্রন্থনা শেষে আমি এ-কী হেরিলাম!

'মগ' বলে ত কিছু নেই, 'মগ' তাহলে কী বস্তু? আমরা ত চায়ের মগ, কফির মগ চিনি শুধু। মগের মুল্লুকে কি ওইসব মগের বেসাতি হয়? আর তাদের মুল্লুকটাই বা কোথায়? উত্তর খুঁজতে শুরু করি। এক পর্যায়ে দেখি, আমাদের ইতিহাসে যাদের 'মগ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে তারা ঠিক 'মগ' নয়। রাখাইন, রাক্ষাইন, আরাকানি। এই আরাকানের কথা বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসে শুনেছি–রোসাঙ্গের রাজসভায় বাঙালা সাহিত্য। তাও ঘটনাচক্রে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র হওয়ার সুবাদে। ছাত্রত্ব অবশ্য বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারিনি। কেন পারিনি সেটা এখানে কহতব্য নয়, ওইটা সাহিত্যের ভাগাড়ে টোকাইদের আখড়া। থাক সে কথা, মধ্যযুগের কবি আলাওল তার পদ্মাবতী, দৌলত কাজি সতী ময়না লোর চন্দ্রাণী লিখেছেন আরাকানে বসে। মাগন ঠাকুর, শাহ মুহম্মদ ছগীর ত আরাকানের রাজসভারই বাঙালী কবি। বাঙলার স্বাধীন সুলতানরা থাকতে, মুগল রাজপ্রাসাদ থাকতে বাঙালী কবিরা কেন আরাকানে? এই প্রশ্নের ডুগডুগি বারবার কানে বাজছে। আতরাফ বাঙলা ভাষা আশরাফ আরবি-ফার্সির কাছে নিছকই নমশূদ্র ওই মুগল দরবারে। ওদিকে আরাকানিদের সাথে বাঙালিদের যোগাযোগ হাজার বছরের বাণিজ্যসূত্রে, রাজকর্মসূত্রে সর্বোপরি ভাটি বাঙলার অভিন্ন জলহাওয়ার কারণে। তবু কেন পড়শিদের দিকেই তাদের এতো আক্রোশ, এই হার্মাদি আক্রমণ?

আরাকানিরা এই বাঙলায় মগের মুল্লুক কায়েম করেছিল কেন? কেন লুটপাট করেছে, ধর্ষণ করেছে। কেন তারা মানুষ চুরি করেছে পট্টগীজ হার্মাদদের সাথে দোস্তানি ক'রে? এই বাঙলায়ই কেন তাদের এই দৌরাত্ম্য? একটি কেন'র উত্তর খুব সহজ। আগ্রাসী মুগলরা যখন বাঙলার প্রায় পুরোটা দখল করে ফেলেছে, নৌযুদ্ধে পারদর্শী আরাকানিরা ভাবলো মুগলদের আর বেশিদূর আগাতে দেয়া যাবে না, নিজেদের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশে বাঁধা দেবার জন্যই মুগল বাঙলায় এইসব অনাচার অত্যাচার। তাদের কাছে বাঙলা তখন মুগল ভূখণ্ডের অংশমাত্র। বাঙলার এই যে প্রাচীন রাজধানী 'ঢাকা', এই ঢাকা'য় মুগলরা রাজধানী বানালো ১৬০৮-১৬১০ সালে। রাজমহল থেকে মুগলাই বাঙলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের মূল কারণটি ছিল আরাকানের শক্তিশালী নৌবহর, তাদের দস্যুপনার হাত থেকে বাঙলার জনপদকে রেহাই দেয়া। পর্তুগীজ জলদস্যুদের আখড়া আরাকানের অংশ চট্টগ্রাম মানে দেয়াঙ বন্দর দখল করতে নৌযুদ্ধে দুর্বল মুগলদের ১৬৬৪ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

প্রিয় পাঠক, একটি অপ্রিয় ইতিহাসের বয়ান শোনাই আপনাদের। আমরা বাঙলার যে স্বাধীন রাজা কিংবা জমিদারদের কথা শুনি, বারো ভূঁইয়া নামে যাঁরা ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন, ওই যে ঈশা খাঁ, কেদারা রায়…তাঁরা মূলত এই আরাকানিদের করদ রাজা ছিলেন। চম্কে ওঠার মতোই সংবাদ। আর এই যে ঢাকায় আমরা ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কথা জানি, ওটা কোনো হিন্দু মন্দির নয়, আরাকানি মন্দির। আরো আছে। ধানমণ্ডির ঈদ গাঁ বানিয়েছেন মঙ্গত রায় বা মুকুত রায়, যিনি ঘাতক নরপদিগ্যির তাড়া খেয়ে বাঙলায় এসে মুগলদের শরণ নিয়ে মুসলমান হবেন, তার মুসলমানী নাম আবুল কাশেম আত্তাবাতাই। হাজার পাঁচেক বিজিত আরাকানির এই দলপতি 'আবুল' ওরফে 'বলা'কে তৎকালিন মুগল ঢাকার পাঁচ মাইল উত্তরে একটি জঙ্গলে থাকতে দেয় মুগলরা। যা আজকের মগবাজার। আরো একটি চমকানোর মতো ঐতিহাসিক সংবাদ আমাদের জানিয়েছেন বিক্রমপুরের প্রায় অজানা এক ঐতিহাসিক জয়নাল আবেদীন খান। তার বঙ্গাব্দ বইটিতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে তিনি দেখিয়েছেন, বাঙালির গর্ব যে বাঙলা সনতারিখ আর এই যে হালের রাজধানীকেন্দ্রিক নববর্ষ উদযাপনের বিবিধ ঢং, এই নববর্ষ পালনের বিষয়টি নিয়েও বাঙালির চিরকাল আরাকানের কথা স্মরণ করা উচিত।

জাতি হিসেবে আমরা একটু নেমকহারাম আছি। যে আরাকানে আমাদের মাতৃভাষা বাঙলার সাহিত্য লালিতপালিত হয়েছে, যে আরাকানিরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ফলবতী করেছে তারা স্রেফ 'মগদস্যু' হিসেবেই আমাদের ইতিহাসে স্থান পেল। একটা স্ল্যাঙ শব্দ 'মগ' নিয়েই আমাদের কাছে আরাকানিদের পরিচয়ের শুরু ও শেষ। এইটা আমাদের লোক-কথক আর ঐতিহাসিকদের অদূরদর্শিতার কুফল। সেইসঙ্গে আছে আদিবাসি নৃগোষ্ঠীর সাথে পরিচয় দিতে চাওয়া নৃতাত্ত্বিক, লিখকগণ, তারাও আমাদের দেশের 'উপজাতি' হিসেবে একটি কাল্পনিক মগজাতি আবিষ্কার করে বসে আছেন সেই পাকিস্তান কাল থেকেই। এরা সকলেই আরাকানিদের 'মগ' নামে চিহ্নিত করেছেন। কপাল! মগেদেরও বলার কিছু নাই। বলবে কী ক'রে, সুপ্রাচীন এবং অতি অবশ্যই সুসভ্য এই জাতিগোষ্ঠী প্রায় দু'শ বছর ধরে বর্মীদের দখলে। নৌযুদ্ধের এই বীর সৈনিকেরা প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রে, শতবর্ষের গৃহযুদ্ধের কারণে নিজেদের শক্তিক্ষয় ক'রে অবশেষে বর্মীদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। নিজেদের আত্মপরিচয় দেবার মতো তাকদ্টুকু তারা হারিয়েছে সেই ১৭৮৪ সালে।

এদিকে আমাদের বাঙালীর ইতিহাসে এই মগদের নানা অনাচার আর কুকীর্তির কথাই শুধু লিপিবদ্ধ আছে। এই অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রজেক্শনে মূলত বাঙলায় মগদস্যুদের লুণ্ঠন আর অত্যাচার-অনাচারের যা কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় তারই সংঘবদ্ধ প্রদর্শনী। পাঠক যদি এইটুকুতেই ক্ষান্ত হন ত গ্রন্থিকের উপর সবটা দায় এসে পড়বে। কারণ, যে জাতিগোষ্ঠীকে আমরা লুণ্ঠনকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছি তারা যে কতটা সুসংস্কৃত, যোদ্ধা ও উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ ছিল সেইটি এখন আবিষ্কারের পালা। পাঠক, চোখকান খোলা রেখে এই প্রতিবেশীর আজকের দীনতার মাঝে যদি আমরা তাকে এতটুকু রসদ জোগান দিতে পারি, সেইটি আমাদের জাতিগত নেমকহারামির বদনাম ঘোঁচাতে পারে। নইলে আশংকা করি, একসময় একটি স্ল্যাঙ-এ আমরাও চিহ্নিত হতে পারি, দূর কোনো ভবিষ্যতে।

গাণ্ডীব-এ প্রকাশ ও সাবহেডে বিভ্রান্তি

প্রচলিত ইতিহাসে মুদ্রিত তথ্য, মিথ-লোকাচার নির্ভর এই রিসার্চ প্রক্রিয়াটি সম্পাদনের সময় ছোটকাগজ গাণ্ডীব-এর এক তীরন্দাজ আহমেদ নকীবের নজরে পড়ে যাই। বলা ভাল, নকীব ভাইয়ের সূত্রেই আমার বছর দেড়েকের এই চেষ্টার একটা মুদ্রিত রূপ ঠাঁই পায় তপন বড়ুয়া সম্পাদিত ওই কাগজে, ২০০৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। এক্ষণে, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। গাণ্ডীব পাঠকের কারো কারো কাছে লেখাটি বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হয়, কিছুজন বিভ্রান্তির সূতা টানাটানি করেছেন 'অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রজেক্শন' শব্দবন্ধে। টেক্সটের মধ্যে তারা কোনো অডিটরি কিছু হয়ত খুঁজে পান নাই। বলতে হয়, আমি বেকার শব্দমালা জাহির করেছি। তবু পাঠক আপনিই দেখুন না, সোনাবালি'র গানটা আপনি পাঠের সময় শুনতে পান কি-না, আর লিখিত বিবরণের সাথে সংযুক্ত চিত্রমালা আপনার সামনে ওই সময়ের একটি দৃশ্যমালা হাজির করে কিনা জানি না, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করছি। প্রিয় পাঠক, আপনার পাঠশ্রমটুকু দাবি করছি আর গালাগাল আমার প্রাপ্য হলে মন্তব্যবাক্সে তা ঢেলে দিন, আমি পেয়ে যাবো। এইবার প্রজেক্শন শুরু করা যাক। ধন্যবাদ। শুভ বাংলা নববর্ষ।

●●●

ক.

সোনাবালি ছেনান করে শানো বান্দা রে ঘাটে

তাহা দেখে মগম রাজা রে নাও লাগালো তটে রে

আমি ক্যানবা আইলাম ঘাটে ॥

এক ডুব দুই ডুব রে তিন ডুবের রে কালে

চুল ধরিয়া মগম রাজা রে তারে উঠায় নৌকার পরে রে

আমি ক্যানবা আইলাম ঘাটে ॥

আগে যদি জানতাম আমি রে মগে নেবে রে ধরে

আমার ছিলো পঞ্চদাসি রে তাদের আনতাম সঙ্গে করে রে

আমি ক্যানবা আইলাম ঘাটে ॥

খাটো খাটো মগম রাজা রে মুখে চাপা রে দাড়ি

তুমি হুকুম করো মগম রাজা রে আমরা দাঁড়ে মারি বাড়ি রে

আমি ক্যানবা আইলাম ঘাটে ॥

জাল বায়ো জ্যালে ভাই রে জালে উঠে রে পোনা

আমার মা ধনেরে কইও খবর রে আমার নাইয়ের হলো না রে

আমি ক্যানবা আইলাম ঘাটে ॥

হাল চাষো হালো ভাই রে হাতে সোনার রে নড়ি

আমার শাশুড়িরে কইও খবর রে ঘাটে রইলো চুলের দড়ি রে

আমি ক্যানবা আইলাম ঘাটে ॥

গরু রাখো রাখাল ভাই রে পদ্মা নদীর রে চরে

আমার প্রাণ পতিরে কইও খবর রে যেন আর এক বিয়া করে

আমি ক্যানবা আইলাম ঘাটে ॥

আগা নৌকায় ঝুমুর ঝুমুর রে পাছা নৌকায় রে ছোয়ে

তারি মধ্যে সোনাবালি রে কান্দে রয়ে রয়ে রে

আমি ক্যানবা আইলাম ঘাটে ॥

এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁকের না কালে

এমন সময় সোনাবালি রে ঝাঁপদে পড়লো জলে রে

আমি ক্যানবা আইলাম ঘাটে ॥

[মহসিন হোসাইন, সংগ্রহ ও সম্পাদনা," নড়াইলের লোকসঙ্গীত"]

আবহমান বাঙলা, শিল্পী:এস.এম.সুলতান

নদী তীরের কোনো গৃহবধু, নাম–সোনাবালি। স্নান করতে গেলে মগম রাজা অর্থাৎ মগ জলদস্যু তাকে অপহরণ করে। বোঝা যায়, সোনাবালি অত্যাচারী মগদের কাছে তার ইজ্জত না হারিয়ে গাঙ্গের পানিতে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করে। গানের কথা শুনে ও আখ্যান জেনে সুলতান (শিল্পী এস.এম.সুলতান) ভাইয়ের মনটা বিষাদে ভরে গেলো। কিছু সময় চুপচাপ করে রইলেন। এক সময় তিনিই মুখ খোলেন, 'মহসিন সাহেব, মগদের অত্যাচার তো বাংলাদেশের অনেক এলাকায়ই হয়েছে। আচ্ছা, আমাদের নড়াইলের কোনো এলাকায় অত্যাচার হয়েছে এমন কোনো ঘটনার কথা কি জানা যায়?'… নড়াইল এলাকার যেসব পরিবারে মগদের কালো থাবা পড়েছিল সমাজ থেকে সেই পরিবারের লোকেদের 'মেগো' হিসেবে পরিত্যাগ করা হয়।… লোহাগড়া থানার লক্ষীপাশা গ্রামে মেগো-কায়স্থ, মেগো-সাহা, বাড়ইপাড়া গ্রামে মেগো-কায়স্থের সন্ধান পাওয়া যায়। লোহাগড়ার কালনা একটি প্রাচীন জনপদ, সেখানে মেগো-কায়স্থরা আজো আছে। সুলতানি শাসনামলের একটি আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র নলদিতে আছে মেগো-সাহা। এই মেগো-পরিবারের সাথে আত্মীয় স্বজনেরা এমনকি গোষ্ঠী-গোত্রের লোকদেরও জলাচার ছিলো না। মোটকথা তারা একঘরে বা পতিত হয়ে রইলো।

[মহসিন হোসাইন, "স্মৃতির অলিন্দে শিল্পী সুলতান"]

খ.

মগস্পর্শে বাঙালির নারী-পুরুষ

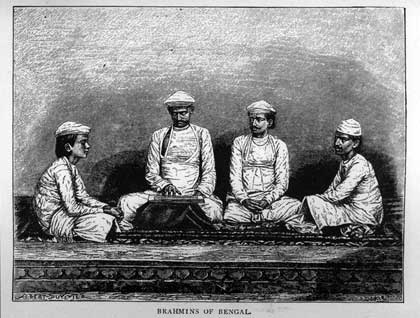

ছাপচিত্রে বাংলার ব্রাহ্মণ

বাংলার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারও দেখা যায় মগদের দৌরাত্ম থেকে রেহাই পায়নি। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে 'মগদোষ' বলা হয়।

নদীয়া যশোর অঞ্চলের শ্রীপতি ধ্রুবানন্দর [১৫০০ সালে জীবিত, 'মহাবংশাবলী' গ্রন্থ ] এক প্রপৌত্র রামচন্দ্রের [আনু. ১৬০০সাল] কুল বিবরণ:

"ততো বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী কন্যা মগেন নীতা সর্বনাশাদ্ধানিঃ"–

উক্ত রামচন্দ্রের এক ভাইয়ের নাম রাঘব। তিনিও ঐ একই অঞ্চলের বাসিন্দা বলে মনে হয়। তার আট পুত্রের মধ্যে চতুর্থ–চাঁদ সদ্বংশে বিবাহ করেন। কিন্তু–

"চাঁদস্য পিতৃভদ্রকালে মুং যাদবেন্দ্র বায়স্য কন্যাবিবাহ অত্র সাধুঃ, পশ্চাৎ মগেন নীতা।"

তার বাকি চার ভাইকেও মগ দস্যুরা ধরে নিয়ে যায়।–

"চাঁদ বিনোদ রাজারাম যদু মধু মগেন নীতা"

কেবল তাই নয়, তার তিন ভগ্নিকেও মগেরা নিয়ে যায়।–

"ততঃ স্বরূপা-মণিরূপা-কর্পূরমঞ্জরী এতাঃ কন্যাঃ মগেন নীতা সর্বনাশাদ্ধানিঃ।"

[(দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য), বিনয় ঘোষ," বাদশাহী আমল"]

মগদস্যুরা পর্তুগীজদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া দেশে যে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অতি ভয়াবহ। তাহাদের স্পর্শদোষে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার এখনও পতিত হইয়া আছেন। বিক্রমপুরের মগ-ব্রাহ্মণদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। মগ ও পর্ত্তুগীজদের ঔরসজাত অনেক সন্তানে এখনও বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ। ফিরিঙ্গীদের সংখ্যা চট্টগ্রাম, খুলনা ও ২৪ পরগনার উপকূলে, নোয়াখালিতে, হাতিয়া ও সন্দ্বীপে, বরিশালে, গুণসাখালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোবি, খাপড়াভাঙ্গা, মগপাড়া প্রভৃতি স্থানে অগণিত। ঢাকায় ফিরিঙ্গিবাজারে, তাহা ছাড়া কক্সবাজারে ও সুন্দরবনের হরিণঘাটার মোহনায় অনেক দুঃস্থ ফিরিঙ্গী বাস করিতেছে।

[দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ]

পর্তুগীজ হার্মাদ,মগ জলদস্যুরা শৎগঙ [চাটিগাও, চিটাগাং], বাকলা [বরিশাল, বাকরগঞ্জ], সন্দীপ, নোয়াখালির নারী-শিশু-যুবক-বৃদ্ধ হিন্দু-মুসলিম লোকেদের ধরে বিক্রি করে। এই কেনা-বেচায় দেশীয় বণিকরাও অংশ নেয়। বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর-নবদ্বীপের সম্পন্ন পরিবারের লোকেরা অবিবাহিত পুরুষের জন্য চন্দননগরের বিবিরহাট থেকে অপহৃত দাসীদের কিনে আনে। এরকমই বর্দ্ধমান নিবাসী (উচ্চ/কূলবংশীয়) ভট্টাচার্য পরিবারে এক রূপবতী কালচার্ড তরুণীকে কেনা হয়। বড়ছেলের সাথে বিয়েও দেয়। আত্মিয়-পরিজন উপহার নিয়ে বৌ-বরণ করতে আসে। পাছে বাঙ্গাল কথা টের পেয়ে যায়, নতুন বৌ বিশেষ রা- করে না। অদৃষ্টের এমন পরিহাস, নববধূ হঠাৎ শ্বাশুড়িকে ব'লে বসে–দেন মা, আমি কদুটা কুইটা দেই। (পূর্ববঙ্গের মুসলমান লাউকে কদু বলে)।

[শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার, ' বাংলার দাস-বাণিজ্যের ক্রীতদাসী']

বস্তুত সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলার উপকূলীয় এলাকায় মগ-ফিরিঙ্গীদের অব্যাহত দৌরাত্ম্য সমাজ জীবনে এক অভিশাপরূপে আবির্ভূত হয়। বিশেষ করে হিন্দু সমাজে নারীদের অবস্থা করুণ পর্যায়ে উপনীত হয়। যে সকল স্ত্রীলোক কোন না কোন ভাবে মগ-ফিরিঙ্গীর সংস্পর্শে আসত তারা সমাজে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করত। হিন্দু সমাজের এই নিষ্ঠুরতা প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র উল্লেখ করেন, 'যেসব স্ত্রীলোক পালাইবার কালে কোন প্রকারে ধৃত বা স্পর্শিত মাত্র হইত, তাহারা কোন গতিকে উদ্ধার পাইলেও সমাজের শাসনে জাতিচ্যুত বা সমাজবর্জিত হইয়া থাকিত। তাহাদের স্বামী বা পিতা নিঃসন্দেহে তাহাদিগকে পবিত্র জানিয়া স্নেহের কোলে টানিয়া লইলেও, নির্দয় হিন্দু সমাজের রুক্ষ কটাক্ষ তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখাইত না।

[মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, ' চট্টগ্রামে মগ-ফিরিঙ্গী দৌরাত্ম্য', "ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫"]

পর্ত্তুগীজগণ তাদের নির্বিচার ও অবাধ ব্যাভিচার দ্বারা বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভাবপ্রকাশে ফিরিঙ্গী ব্যাধি নামক রোগের উল্লেখ আছে। এই দুঃসাধ্য পীড়ার ফলে গলিত কুষ্ঠাদি জন্মে।

গন্ধঃরোগ ফিরঙ্গোহয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবমঃ [শব্দকল্পদ্রুম- ফিরঙ্গ শব্দ]

[দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ]

আরাকানের রাজা সুধর্মার সময়ের মন্দির ফটক, ১৬২৯

ক.

১৬২৯ সনের কথা। আগের বছর বাদশাহ জাহাঙ্গীর বেহেস্তে গমন করেছেন। হিন্দুস্তানের তখ্তে তখন তরুণ বাদশাহ শাজাহান। তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ঢাকা শাসন করেন সুবাদার কাশিম খাঁ। কাশিম খাঁ খানদানি ঘরের সন্তান। তাঁর বাবা দিল্লিতে বাদশাহের অন্যতম প্রিয় অমাত্য। তা ছাড়া কাশিম খাঁর স্ত্রী ছিলেন নূরজাহানের বোন। আমি নূরজাহানের কেউ নই। আমার স্বামী ছিলেন মোগল বাহিনীর সেনাপতি। দুই হাজার ঘোড়া ছিলো তার অধীনে। আর ছিলো একটি গোলাপ। স্বামী আমাকে তাই বলতেন। কাশিম খাঁ কবি ছিলেন। তিনিই নাকি কবে ঢাকায় আমাকে দেখে বন্ধুর কানে কানে নামটি শুনিয়েছিলেন।

সে-বার সেনাপতির অন্য এক রাজ্যে বদলি হওয়ার কথা। ঢাকায় তাঁর যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। শহর থেকে মাত্র ক'মাইল দূরে তাঁর আপন বাড়ি। বাড়িতে বুড়ি মা আছেন। আমি স্থির করলাম শহর ছাড়ার আগে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া ভাল। বুড়ো মানুষ মনে শান্তি পাবে। সেদিনই বিকেলে পাল্কি চড়ে আমি গাঁয়ের দিকে যাত্রা করলাম। সঙ্গে আর একটা পাল্কিতে আমার কিশোরী মেয়ে। স্বামী পনেরোজন ঘোড়সওয়ার দিলেন আমাদের সঙ্গে। সেটাই নিয়ম। আমরা যেখানেই যেতাম, বেহারা-বরকন্দাজ ছাড়া ঘোড়সওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থাকত।

রাত্তিরে গাঁয়ে হইচই। একজন ছুটে এসে খবর দিল,গাঁয়ে হার্মাদ পড়েছে। আমি ভয়ে থরথর কাঁপতে লাগলাম। শাশুড়ি বললেন–গাড়ি বের করতে বলছি, এই বেলা রাতের অন্ধকারে সরে পড়াই ভাল। চোখের নিমিষে গাড়ি তৈরী হল। ঘোড়সওয়ারেরা তখনও ঘুমোচ্ছে। তাদের ডেকে তোলা হল। দু'জন তৈরি হতে না হতে গোরুরগাড়ি আমাদের নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। গাড়ির ভেতরে আমি, আমার শাশুড়ি আর মেয়ে।

কিন্তু নসিব মন্দ। হার্মাদের দল বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলেছে। গাড়ি থামাতে

……

পাল্কি, শিল্পী: এস.এম.সুলতান

…….

হল। দু'জন ঘোড়সওয়ার প্রাণপণ বাধা দিল। কিন্তু ওদের হাতে হাতে বন্দুক। আমাদের ঘোড়সওয়ার দু'জনের একজন ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। অন্যজন অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ওরা আমাদের টানতে টানতে নৌকোয় নিয়ে তুলল। আমরা নৌকোয় পা দিতে না দিতে নৌকো পুব মুখে ছুটতে লাগল। অদ্ভুত নৌকো। তার চলন না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

নৌকোয় উঠে আমি কাঁদি, আমার মেয়ে কাঁদে, শাশুড়ি কাঁদে। ওরা খিলখিল করে হাসে। জীবনে এমন বীভৎস রাত আমি স্বপ্নেও কোনও দিন কল্পনা করিনি। চাঁদের আলোয় সার সার নৌকো জল কেটে চলেছে। ছইয়ের ওপরে বন্দুক কাঁধে হার্মাদেরা পাহারা দিচ্ছে। নীচে প্রতিটি নৌকোর খোলে মানুষ কাঁদছে। মরদেরা কাঁদছে, মেয়েরা কাঁদছে, শিশুরা কাঁদছে। পিছনে বাংলাদেশের তটভূমি ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আমি চোখের জল মুছে শক্ত হয়ে বসলাম। নসিবে যা লেখা আছে, সে তো আর খণ্ডানো যাবে না। তার আগে তাদের সেই কথাটা জানিয়ে দেওয়া দরকার। সামনেই বন্দুক কাঁধে যে ছোকরাটি দাঁড়িয়ে ছিল, আমি তাকে বললাম–তোমাদের সর্দার কে? তার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।

কিছুক্ষণ বাদেই কে যেন হঠাৎ নৌকোর ওপর লাফিয়ে পড়লো। সুন্দর একটা

……

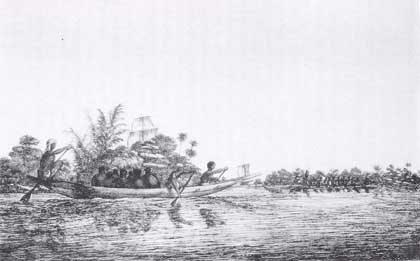

বাঙলায় পর্তুগীজ জাহাজ, গ্র্যাব

…….

পানসি পাশে এসে ভিড়ল। আমি দেখলাম, একটি জোয়ান ফিরিঙ্গি আমাদের পাটাতনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কী যেন কথাবার্তা বলছে। পোশাক এবং রকমসকম দেখে মনে হল, এই লোকটাই এই হার্মাদ দলের কাপ্তান। কাপ্তান আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানিতে বলল–আমি ক্যাপ্টেন ডিগো ডাসা। এই নৌকোগুলো আমারই। তোমরা মোগল সেনাপতির ঘরের লোক যারা, তারা বেরিয়ে এসো।

আমরা বেরিয়ে এলাম কাপ্তান ঘাড় হেঁট করে আমাদের সম্মান জানাল। তারপর বলল–আরাকানরাজ থিরি-থু-ধাম্মা ছাড়া আমি কোনো রাজা বাদশা মানি না। আমি গোয়া বা লিসবন কারো তোয়াক্কা রাখি না। দিয়াঙ্গায় আমাদের নিজস্ব ফৌজ আছে। ইচ্ছে করলে সেই 'মারুক-উ' তামাম হিন্দুস্থানের সঙ্গে লড়তে পারে। সুতরাং আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।

[শ্রীপান্থ, "ক্রীতদাস"]

মগ নৌযান, সরঙ্গ

খ.

কিন্তু ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে নিয়তির বিধানে এক ঘটনা ঘটলো। সে বছর দিগো দা সা নামে এক পর্তুগীজ কিছু মগ আর কিছু পর্তুগীজ জেলিয়ার একটি নৌবাহিনী নিয়ে আঙ্গারকেল বন্দর থেকে এক অভিযানে বেরোল। আমি তখন ডিয়াঙ্গাতে ছিলাম। যুবকটি খুব সাহসী ছিল। তাই সে সাবধান হবার চেষ্টা না করে, দুঃসাহস আর বাহাদুরি দেখাবার লোভে সাধারণ বিবেচনার সীমা ছাড়িয়ে প্রধান শহর ঢাকা থেকে কয়েক লীগ দূরে একটা বড় গাঁ-কে আক্রমণ করল। এত আগে অবধি কখনও শত্রু জাহাজ আসেনি তাই এখানকার লোকেরা এই ব্যাপারে একেবারে নিঃশঙ্ক থাকত।

কিন্তু সংসারের অন্য ব্যাপারে যেমন, তেমনি নিরাপত্তার ব্যাপারেও কোনো নিঃশ্চয়তা নেই। তাই তারা যখন কোনো রকম আশঙ্কার মধ্যেই নেই, ঠিক সেই সময় এই শত্রু জেলিয়ারা তাদের হঠাৎ আক্রমণ করল। জেলিয়ার লোকেরা রাশি রাশি লুটের মাল জোগাড় করল। এই লুটের মধ্যে একজন বড়ঘরের সুন্দরী মুঘল মহিলাও ছিলেন। তিনি তার মেয়ে আর শ্বাশুড়ির সঙ্গে একটা ঢাকা-গাড়িতে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার আর চাকরের সঙ্গে নিরাপদ জায়গার খোঁজে পালাচ্ছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকজন পর্তুগীজ সৈন্য তাদের দেখতে পায়, আর জেলিয়াতে নিয়ে আসে। তাঁদের বন্দীদশার সময় করণাময় পিতা এই ইচ্ছা করেছিলেন যে তাঁরা খ্রীস্টান হবেন ও নারকীয় শত্রুর (শয়তানের) মুষ্টি থেকে নিজেদের আত্মাকে মুক্ত করবেন।

শত্রুর সম্পত্তি দিয়ে পর্তুগীজ নৌকাগুলি এত ভারী হয়ে গিয়েছিল যে ঢাকার নৌবাহিনীর নজরে আসার আগেই তারা তাড়াতাড়ি সরে পড়ে নিজেদের বন্দরে ফিরে এল। তারা নৌকা সাজিয়ে, পতাকা উড়িয়ে, তাদের যত বন্দুক ছিল সব কটি দিয়ে শব্দ করতে করতে এল, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে তারা খুব দামী লুট নিয়ে ফিরছে।

[অসীম কুমার রায়,"বঙ্গ বৃত্তান্ত" (পাদ্রি মেস্ত্রো ফ্রে সেবাস্তিয়ান মানরিক-এর ডায়েরী, একফোর্ড লুয়ার্ডকৃত ইংরেজি অনুবাদ হ্যাকলুইট সোসাইটি ১৯২৭ সালে প্রকাশ করেন)]

গ.

ভোর হয়েছে। পুব আকাশে সূর্য উঠছে। সামনে অস্পষ্ট একটি শহর ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মঠ আর গির্জার মিনারগুলো আকাশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় মোগল নৌ-বহর? এ নিশ্চয় দিয়াঙ্গা, হার্মাদদের শহর। আমার অনুমান ভুল হল না। একটু পরেই ডিগো ডাসা এসে উঁকি দিল। তোমরা বেরিয়ে এসো, আমরা আরাকানরাজের শহর দিয়াঙ্গা পৌঁছে গেছি।

আমরা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলাম। এসে যে দৃশ্য দেখলাম, তা জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলতে পারব না। প্রতিটি নৌকোর পাটাতনে একের পিছনে এক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ঢাকার নারী-পুরুষ, আমার শশুরের দেশের মানুষ। কি নারী, কি পুরুষ, তাদের সর্বাঙ্গে কারও একফালি কাপড় নেই। তা ছাড়া দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে–বেচারাদের কারও পেটে ক'দিন এক মুঠি খাবারও পড়েনি। মায়ের শুকনো বুকে বাদুরের মতো শিশু ঝুলে আছে। হতভাগিনী জননী সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে বারবার পড়ে যাচ্ছে। জোয়ান মানুষগুলো হঠাৎ যেন প্রেতলোকের বাসিন্দা। প্রত্যেকের বাঁ হাতটা শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। যেন কোনও রোগে অবশ হয়ে গেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল–ওদের প্রত্যেকের বাঁ হাতটি কীসে যেন অন্যদের হাতের সঙ্গে বাঁধা। তকিয়ে দেখলাম–বস্তুটি বেত। হাতের চেটো ফুটো করে তাই দিয়ে ওদের বেঁধে রাখা হয়েছে। হার্মাদ লোহার খরচ বাঁচিয়েছে!

[শ্রীপান্থ, "ক্রীতদাস"]

চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের উল্টা দিকে কর্ণফুলির তীরে দিয়াঙ, স্যাটেলাইট ছবি

ইতিহাসের পাতা থেকে

খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দির শেষভাগে একদল পর্তুগীজ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূলে আরাকানে আশ্রয় লয়, এবং আরাকানের মগ রাজার এবং চাটগাঁর মগরাজ প্রতিনিধির অধীনে বাস করিতে থাকে।–কর্ণফুলী নদীর মুখে চাটগাঁ শহরের কাছে এই ফিরিঙ্গিদের পৃথক গ্রাম ছিল, নাম ফিরিঙ্গি বন্দর। আরাকান হইতে মগ ও ফিরিঙ্গিগণ প্রতি বৎসর জলপথে বাংলায় ডাকাতি করিতে আসিত। হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র যাহাকে পাইত বন্দী করিত এবং তাহাদের হাতের পাতা ফুটা করিয়া তাহার মধ্যে পাতলা বেত চালাইয়া দিয়া বাঁধিয়া নৌকার পাটাতনের নিচে ফেলিয়া লইয়া যাইত। যেমন খাঁচার মধ্যে মুরগীকে দানা ফেলিয়া দেওয়া হয়, তেমনি এদের জন্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় কাঁচা চাউল ফেলিয়া দেওয়া হইত। এ কষ্ট ও অত্যাচারে অনেকে মরিয়া যাইত; যে কয়টি 'শক্ত প্রাণ' লোক বাঁচিয়া যাইত তাহাদের চাষবাস ও অন্যান্য নীচ কাজের জন্য দাসভাবে রাখিত, অথবা ইংরেজ, ফরাসি ও ডাচ বণিকদের নিকট দাক্ষিণাত্যের বন্দরে বিক্রয় করিত। এইরূপে ক্রমে মগ ও ফিরিঙ্গিগণের সংখ্যা ও সম্পদ বাড়িতে লাগিল আর বাঙ্গালা দিন দিন জনশূন্য ও উচ্ছন্ন হইতে লাগিল। চাটগাঁ হইতে ঢাকা পর্যন্ত দস্যুদের যাতায়াতের পথে নদীর দু'ধারে একটিও বাড়ি রহিল না।

সপ্তদশ শতাব্দির মাঝামাঝি চাটগাঁয় ফিরিঙ্গিদের ১০০ দ্রুতগামী অস্ত্রপূর্ণ যুদ্ধপোত (নাম: জলবা) ছিল। ফিরিঙ্গিরা তাঁহার চাকর এবং তাহাদের যথেষ্ঠ নৌকা ছিল বলিয়া, আরাকানের রাজা ইদানিং নিজের নৌকা বাংলায় পাঠাইতেন না; কেবল ফিরিঙ্গিদের দিয়া লুঠ করাইয়া তাহার অর্ধেক ভাগ লইতেন, ১৬৬৫ খৃ. শেষে যখন শায়েস্তা খাঁ চাটগাঁ জয় করিবার আগে লোভ দেখাইয়া ভাঙ্গাইয়া ঢাকায় আনিলেন, তখন প্রথম রাত্রে দরবারে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন: মগরাজ তোমাদের বাংলায় লুটতরাজের জন্য কি বেতন দিতেন? তাহারা উত্তর করিল, মোগল রাজ্যে আমাদের বেতন ছিল। আমরা সমস্ত বাঙ্গালাকে আমাদের জাগীর বলিয়া মনে করিতাম,এবং বারোমাসে মহাসুখে আমাদের খাজনা (অর্থাৎ লুঠ) আদায় করিতাম। আমলা, আমীন, জরীপ, জমাবন্দী, ওয়াশিল বাকির ধার ধারিতাম না। মগরাজার সঙ্গে লুঠের আধাআধি ভাগ হইত; তাহার চল্লিশ বৎসর ধরিয়া হিসাবপত্র আমাদের কাছে আছে।

[শিহাব উদ্দিন তালিশ, "ফতিয়া ই ইবরিয়া"; (অনু: স্যার যদুনাথ সরকার, প্রবাসী, ১৩১২)]

বঙ্গের সীমান্ত আরাকান রাজ্যে (চট্টগ্রামে) পর্তুগীজ ও অন্যান্য ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।…এমন কোনো অপকর্ম ছিল না যা তারা করতে পারতো না।…হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের

……

মানচিত্রে আরাকান, ভ্যান ড্যান ব্রুক, ১৬৬০

……..

সমকক্ষ কেউ ছিল না। মোগলদের ভয়ে ভীত আরাকানের রাজা যুদ্ধাদির প্রয়োজনে এসব ফিরিঙ্গি দস্যুদের নিজ রাজ্যের সীমান্তদেশে, চাঁটগাও বন্দরে পর্তুগীজ দস্যুদিগকে জমি দিয়া বাস করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এই পর্তুগীজের ব্যবসা জলপথে ও স্থলভাগে লুণ্ঠন করা। ছোট বড় নৌকার সাহায্যে উহারা প্রায়ই গঙ্গার শাখা-প্রশাখা দিয়া ৬০-৭০ ক্রোশ পর্যন্ত দেশের ভিতরে প্রবেশ করিয়া লুঠপাট করিত। তাহারা অকস্মাৎ আপতিত হইয়া বহু নগর হাট-বাজার, ভোজ বা বিবাহসভা প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী হরণ করিয়া লোকজনকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। ছোটবড় সমস্ত স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া অমানুষিক যন্ত্রণা দিত এবং যেসকল দ্রব্য হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিত না, তাহা পোড়াইয়া ফেলিত। অনেক সময় গ্রামের পর গ্রাম আগুনে জ্বালাইয়া দিত। নিম্ন বঙ্গের কত শত গ্রাম যে এইভাবে লুণ্ঠন করেছে আর অত্যাচারে জনশূন্য করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কারণে গঙ্গার মোহনার নিকট অনেক সুন্দর জনাকীর্ণ দ্বীপ এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত এবং এই সকল স্থানে বাঘ, বনজন্তু ভিন্ন অন্য কোন অধিবাসী নাই।

[বিনয় ঘোষ, "বাদশাহী আমল" (ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরকৃত ডায়েরী থেকে) ১৬৫৫খৃ.]

ক.

বিজয়ীরা লুটের খুশিতে এক দিক দিয়ে নামল আর বন্দী আর দাসেরা কাঁদতে কাঁদতে অন্য দিক দিয়ে নামল। তারপর সব লুটের জিনিস, বিশেষ

……

রেনলের মানচিত্রে বাংলা, ১৭৮৪

…….

করে ঐ মুঘল মহিলাদের প্রদর্শন করা হল। এঁরা নিজেদের হঠাৎ অবস্থা বদলে যাবার দুঃখ চেপে রাখতে পারছিলেন না। এই দেখে সকলের মনেই করুণার উদ্রেক হল। একজন ক্যাপ্টেন তো সুন্দরী মহিলাটিকে দেখে এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে তাঁদের কষ্ট দূর করবার জন্য যথা সম্ভব করতে লাগল। সে তাঁদের খুব খাতির করে নিজের এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গেল। কিন্তু এই যুবকের হৃদয় তখন কামদেবের বান খেয়ে একবারে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তার মনে কোন সংযম ছিল না, তাই সে বন্ধুর সাহায্য পাবে ভেবে সেই রাত্রেই মহিলাটির কাছে গেল। কিন্তু সে যখন জোর করে তাই আদায় করতে চাইল যা যুক্তির অগম্য সে সেই অসভ্য (অখ্রীস্টান অর্থে) মুঘল মহিলার কাছে সেই ব্যবহার পেল যা সভ্য রোমান মহিলার কাছে টারকিন (শেক্সপীয়ারের রেপ অফ লুক্রেস) পায়নি। রোমান মহিলা বেইজ্জতের পর আত্মহত্যা করেছিলেন, আর এই মহিলা বললেন যে, বেইজ্জতের আগে যেন তাকে মেরে ফেলা হয়। তারপর যখন তিনি দেখলেন যে আর বাঁধা দেওয়া তার শক্তিতে কুলোবে না তখন তিনি তার লম্পট প্রেমিককে বললেন যে তিনি স্বেচ্ছায় তার লালসা পূর্ণ করবেন। এই বলে তার জীভ নিজের দাঁতের মধ্যে নিয়ে তিনি তার অর্ধেকটা কেটে নিলেন।

[পাদ্রি মেস্ত্রো ফ্রে সেবাস্তিয়ান মানরিক (অনু: অসীম কুমার রায়),"বঙ্গ বৃত্তান্ত"]

খ.

ওরা আমাকে নিয়ে কর্ণফুলির চড়ায় এসে যখন কী করে ডোবান যায় ভাবছে, তখন দেখা গেল নদীর ধার দিয়ে হন হন করে একটি মানুষ এই দিকেই আসছে। লোকটি কাছাকাছি হতেই–চাকর দুটি ধীরে ধীরে সরে পড়ল। বোধহয় মাঝরাত্তিরে নদীর ঘাটে তৃতীয় মানুষকে দেখে মনে মনে ভূত দেখেছে বলে ভয় পেল। লোকটি কী মনে করে সত্যি সত্যি আমার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। আমি তাকিয়ে দেখলাম মানুষটি সেই যাযক–অভুক্ত উলঙ্গ মানুষগুলোকে সে অত্যন্ত যত্ন সহকারে নিজের ধর্মের কথা বোঝাচ্ছিল। বলছিল–এই যে তোমরা ফিরিঙ্গির হাতে পড়লে, সে আমার ঈশ্বরের অভিলাষ। নয়তো আরও কত মানুষ আছে তোমাদের দেশে, তোমরাই ধরা পড়বে কেন?–সুতরাং বৎসগণ, তোমরা আমার কথা শোনো। তোমরা অন্ধকারে থেক না।…

[শ্রীপান্থ, "ক্রীতদাস"]

গ.

বিশেষত: সেই বৃদ্ধা যিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন তাঁর এইসব কথা অসহ্য লাগত। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন বলে, আর যুক্তিপূর্ণ কথা বলতেন বলে আমি তাঁদের মুক্তির পথে আনার কাজ ঈশ্বরের করুণার হাতে ছেড়ে দিলাম। অন্য খ্রীস্টান মহিলারাও তাঁদের কঠিন হৃদয়কে নরম করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। এই সময় ছোট মেয়েটি খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মা আর দিদিমার ইচ্ছা ছিল সে যেন মুসলমান থেকেই মরে, কিন্তু ইশ্বরের ইচ্ছা ছিল যে সে ব্যাপ্টাইজ হয়ে খ্রীস্টান হয়ে মরবে যাতে সে স্বর্গীয় পতির চিরসঙ্গ লাভ করতে পারে।

[পাদ্রি মেস্ত্রো ফ্রে সেবাস্তিয়ান মানরিক (অনু: অসীম কুমার রায়), "বঙ্গ বৃত্তান্ত"]

চট্টগ্রামে/ আরাকানে পাদ্রী ম্যানরিক

আরাকান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় উপরিল্লিখিত ফিরিঙ্গিরা মগ জলদস্যুদের সাথে এক হয়ে চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় দস্যুবৃত্তি, খুন, অপহরণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিভীষিকময় অবস্থার সৃষ্টি করে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ১৬২১ খৃ. থেকে ১৬২৪ খৃ. তারা ৪২,০০০ বন্দী বঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসে।

পর্তুগীজ পাদ্রী সেবাস্তিয়ান ম্যানরিক খৃস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসেন এবং কয়েক বৎসর (১৬২৯-১৬৩৫) চট্টগ্রামে অবস্থান করেন। তাঁর প্রধান কর্মস্থল ছিল 'দেয়াঙ'। মাঝেমধ্যে তিনি অঙ্গারখালিতেও অবস্থান করতেন। …দস্যুদের এরকম বিভৎস ঘটনার সাক্ষী হয়েও ম্যানরিক সামান্যতম বিচলিত হননি, কারণ ধর্মান্তরকরণের মহৎ কর্মটি তিনি ইতিমধ্যে সফল ভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হন।…ম্যানরিকের বিবরণে ধৃত বন্দীদের ধর্মান্তরকরণের পরিসংখ্যানও পাওয়া যায়: বছরে গড়ে ৩,৪০০ বন্দী দেয়াঙ-এ আনা হয়েছে যার মধ্যে ২,০০০ জনকে ব্যাপ্টাইজ করা গেছে। তার পাঁচ বছরের চট্টগ্রাম অবস্থানকালে মগ-ফিরিঙ্গি দস্যুরা বঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৮,০০০ মানুষকে বন্দী করে দেয়াঙ ও অঙ্গারখালিতে নিয়ে আসে।

মূলত: মগ-ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে বঙ্গের উপকূলীয় এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত নদীর দুই কূলের জনবসতির চিহ্ন পর্যন্ত

……

পার্বত্য চট্টগ্রামে পাদ্রী রেভারেন্ড ডোনাল্ড

……..

মুছে যায়। তাদের লুণ্ঠন ও অপহরণের ভয়ে এসকল এলাকায় লোকে রাতে বাতি পর্যন্ত জ্বালাত না। অপর দিকে আরাকানে ক্রমশ জনবসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোগলদের বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গিদের ব্যবহার করে আরাকান রাজ কিরূপ উপকৃত হয়েছিল পাদ্রী ম্যানরিকের একটি প্রতিবেদনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ম্যানরিক বলেন–'পর্তুগীজ ও খ্রীস্টানেরা এ পর্যন্ত আরাকানের রাজ সরকারের জন্য কোন বিপদ বা নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। তাহারা মহাপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আপনার রাজ্য সীমানা রক্ষা করিতেছে। শুধু তাহাই নয় সকলেই অবগত আছে, তাহারা প্রত্যেক বৎসর নৌবহরসহ বাকলা, সোলেমানাবাদ (সেলিমাবাদ সরকার), যশোহর, হিজলি ও উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিয়া শত্রুর বলক্ষয় ও রাজ সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। আপনার পিতা মোগল, আসাম ও পেগু রাজ্যের সহিত বহুবিধ যুদ্ধে অসংখ্য জনক্ষয় করিয়া আরাকান রাজ্যকে প্রায় প্রজাশূন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রধানত: পর্তুগীজদের চেষ্টায় আপনি এদেশে আবার জনপূর্ণ দেখিতেছেন। পর্তুগীজরা সারা শহর ও গ্রাম একরকম মোগল রাজ্য হইতে উৎখাত করিয়া আপনার রাজ্যে পুনঃস্থাপিত করিয়াছে; এমনকি কোন কোন বৎসর বাংলাদেশ হইতে এগার হাজারের বেশি পরিবার বন্দী করিয়া আপনার রাজ্যে আনিয়াছে।'

[মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, ' চট্টগ্রামে মগ-ফিরিঙ্গী দৌরাত্ম্য', "ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫"]

ক.

দাস বিক্রয়ের বাজার। গ্রীষ্মের রোদে আর বর্ষার জলে খোলা মাঠের উপর শত শত জীবন্ত মানুষকে এক একটি দড়ির বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হত। নৌকা বোঝাই করে দাস নিয়ে এসেছে পর্তুগীজ দস্যুবণিক। এসেছে সন্দীপ থেকে, এসেছে বাকলা থেকে, এসেছে সুন্দরবন ও বালেশ্বর থেকে। দক্ষিণবঙ্গের কত গ্রামের ঘুম আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে, ভীত, দুর্বল অসহায় নর ও নারীকে ধরেবেঁধে ব্যবসায়ের পণ্যবস্তুর মতো বহন করে নিয়ে এসেছে পর্তুগীজ নৌকা। শিকারী ব্যাধ যেমন ফাঁদ পেতে ধরা জীবন্ত খরগোশের মালা নিয়ে আসে আর মাংশলোলুপের হাটে বেচে দিয়ে চলে যায়। এদৃশ্যও দেখতেন আর সহ্য করতেন ধর্মযাজকেরা। দাস বাজারের মাঠের উপর সারি সারি বট আর অশথের ছায়ায় তাঁরা বসতেন এবং খোলা মাঠের উপর রোদে পুড়ত আর জলে ভিজত দাস নরনারীর দেহ, যতক্ষণ না ক্রেতা এসে তাদের কিনে নিয়ে যেত। দাস নরনারীর কাছে এসে দাঁড়াতেন পর্তুগীজের ধর্মযাজক।

বলতেন–মুক্তি পেতে পারো যদি আমার ধর্মে এসে ঠাঁই নাও। ভীত ও বিষণ্ন পশুর মতো বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে থাকত দাস নরনারীর দল। ধর্মযাজকেরা বলতেন–খ্রিস্টান হও। খ্রিস্টান হয়ে, পর্তুগীজ প্রভুর কাছ থেকে ভূমি আর চাকুরি নিয়ে সুখে জীবন যাপন করো। কেউ রাজী হত, কেউ রাজী হত না। যারা রাজী হত তারা ঠাঁই পেত পর্তুগীজের উপনিবেশে। যারা রাজী হত না তারা ক্রেতার দাস হয়ে চলে যেত। সূর্য যখন ডুবত, আর শান্ত হয়ে যেত দাসবাজারের চীৎকার, তখন ভাগীরথীর জলে এক একটি নৌকায় ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসীর কান্নার রোলে করুণ হয়ে উঠত সন্ধ্যার বাতাস। ক্রেতা বণিকের নৌকায় জীবন্ত দাস ও দাসীর রজ্জুবদ্ধ দেহ চালানি পশুর মতো চালান হয়ে যেত দেশ আর বিদেশের দূরান্তে।

[সুবোধ ঘোষ, (ধার্মিক দাক্রুজ)," কিংবদন্তীর দেশে"]

খ.

সতেরো শতকের অপর রচনা দোম আন্তনিওর বহুলবিদিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ'। দোম আন্তনিও ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মগ জলদস্যুরা তাঁকে বন্দী করে আরাকানে নিয়ে গিয়ে ফাদার মনোএল দো রোজারিও নামে এক পর্তুগীজ মিশনারির কাছে বিক্রি করে দেয়। মনোএল তাঁকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তার দীক্ষাগ্রহণান্তর নাম হয় দোম আন্তনিও দো রোজারিও। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি পান, স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আত্মপ্রকাশ করেন ধর্মপ্রচারক রূপে। ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ তার এই প্রচারক জীবনের রচনা।

[ড.আনিসুজ্জামান (এইচ.হস্টেন, বেঙ্গল পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট, ১৯১৪); "পুরোনো বাংলা গদ্য"]

আরাকানের প্রাচীন মানচিত্র, ১৬১৮

গ.

(১৬১৬ সালে, গঞ্জালেসের) শোচনীয় পরাজয় থেকে আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি পর্তুগীজরা। এরপর অবশ্য বহুদিন পর্তুগীজ পতাকাবাহী যুদ্ধজাহাজ আনাগোনা করেছে বঙ্গোপসাগরে। মোগল নওয়ারা কখনও সাহস পায়নি এদের ঘাঁটাতে। বার্ণিয়ার অবশ্য আর একজন পর্তুগীজ তস্করের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বল্পকালের জন্য তিনিও ছিলেন ক্ষমতাধর। এই একই ধরনের হার্মাদ ছিলেন তারাও। দখল করেছিল সন্দ্বীপ। এদের মধ্যে একজন সেন্ট অগাস্টিন গোষ্ঠীর যাজক–ফ্রা জোয়ান কয়েক বছর দৌর্দণ্ড প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন সদ্বীপে। ঈশ্বর জানেন কি করে সন্দ্বীপবাসীরা রেহাই পেল এই তস্করের হাত থেকে।

[জেমস ফওনস্ নর্টন ওয়াইজ, "নোটস অন দি রেসেস, কাস্টস এন্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল", (১৮৮৩); অনু: ফওজুল করিম]

ঘ.

মোগল বাদশাহ শাহজাহান অনেকবার অনেক সাবধান-বাণী জানিয়ে পত্র দিয়েছেন হুগলির পর্তুগীজকে: আপনাদের শুধু চিনি, মশলা ও কাপড়ের ব্যবসায় করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে–দাস ব্যবসায় বন্ধ করুন, সাবধান! দিল্লির মোগল দরবারের সেই সাবধান-বাণীকে শুধু অমান্য আর অবহেলা করেছে হুগলির পর্তুগিজ। হুগলির খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের কাছেও কঠোর এক প্রতিবাদের পত্র প্রেরণ করেছেন বাদশাহ শাহজাহান: দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করবেন না। এই অধিকার আপনাদের নেই। আপনাদের শুধু নিজেদের ধর্মজীবন যাপনের এবং উপাসনাগৃহ নির্মাণের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

[সুবোধ ঘোষ, (ধার্মিক দাক্রুজ), " কিংবদন্তীর দেশে"]

ঙ.

১৬৩২ সনের কথা। অর্থাৎ ঢাকা থেকে আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার তিন বছর পরের ঘটনা।

ওরা বলছিল–শাজাহানকে কাশিম খাঁ হুগলি আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল যে কারণে, সে নাকি একটি রূপসী মেয়ে। মেয়েটি ছিল সম্রাটের প্রিয় সেনাপতিদের একজনের বিবাহিত স্ত্রী। পল্টনেরা ঢাকা থেকে তাকে রাতের অন্ধকারে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে কাশিম খাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। কারণ ঘটনাটা শুধু বোম্বেটেদের ক্রমবর্ধমান দুঃসাহসের পরিচায়ক নয়, সেই মেয়েটির স্বামী ছিল তার অন্তরঙ্গ বান্ধব।

[শ্রীপান্থ, "ক্রীতদাস"]

চ.

সেই সুন্দরীর অবশ্য প্রেমিকার অভাব হল না–একজন বীর পোর্তুগীজ যুবক এই সুন্দরী মহিলার প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে; সে সান্তারেনের (লিসবন থেকে ষাট কি.মি. দূরে) বড় ঘরের ছেলে। এই ঘটনা সেই মহিলার স্বামী আর পিতা এমন করুণভাবে সম্রাটের (শাহজাহান) কাছে বর্ণনা করেন যে তিনি তখনই ঢাকার নবাব বাহাদুর (কাশিম খাঁ) খানকে হুকুম পাঠান যে, বাঙ্গালা দেশে যত সৈন্য আছে সব দিয়ে আক্রমণ করে যেন হুগলি ধ্বংস করা হয়।

[পাদ্রী সেবাস্টিয়ান মানরিক, (অনু: অসীম কুমার রায়),"বঙ্গ বৃত্তান্ত"]

ছ.

স্টুয়ার্টের ইতিহাসে নির্দেশ আছে যে, শাজাহান বিদ্রোহী হইয়া হুগলীর পর্তুগীজ অধ্যক্ষ রড্রিগোর সাহায্য চাহিলে তিনি কোন প্রকার সাহায্য দানে অস্বীকৃত হন। ইহাতে তিনি (শাজাহান) জাতক্রোধ ছিলেন বলিয়া পর্তুগীজদিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।…

অনেক পর্তুগীজ জাহাজে উঠিয়া পলায়নের উদ্যমে নিহত হইল। যাহারা জাহাজে উঠিল, তাহাদের উপরেও গোলাগুলি বর্ষিত হইল। স্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন, সর্বপেক্ষা বৃহৎ জাহাজখানিতে স্ত্রীলোক, বালক সমেত দুই সহস্র লোক উঠিয়াছিল; তাহার কাপ্তেন শত্রু হস্তে পড়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় মনে করিয়া জাহাজের বারুদ ঘরে আগুন দিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। অন্যান্য জাহাজের লোকেও তাহার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিল। ৬৪ খানি বড় জাহাজ, ৫৭ খানি গ্রাব্, ২০০ সুলুপের মধ্যে গোয়ার এক গ্রাব্ ও দুইখানি সুলুপ পালাইতে পারিয়াছিল।

[কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, "মধ্যযুগে বাঙ্গলা"]

জ.

It so happened that their (the Portuguese) Governor in Hugli, Manoel Travers, infuriated Shajahan when as a prince; he was in rebellion and in a helpless position. Travers seized some of prince's richly laden boat and carried away some of Mumtaz Mahall's slave girls. When Shajahan became king he ordered the Mughol governor of Bengal to chastise the Portuguese. After a sanguinary battle on the famous river port of Hugli in 1632 they were expelled from Bengal.

[Niccolao Manucci, E.D.Lahaori]

বঙ্গে পর্তূগীজ ও মগ-মুগল সমাচার

ক.

১৪৯৮ সাল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরই ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের উপকূলের সন্ধান পান। তখন থেকেই ভারতের সম্পদে রিক্ত আর অন্তরে ঋদ্ধ হওয়ার পালা শুরু। ১৪৯২ সনে স্পেন থেকে মুসলিমরা বিতাড়িত হয়, আর সঙ্গেসঙ্গেই পর্তুগীজরা সুদূরের ডাকে মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মতো দিকবিদিক ছুটে চলল–চোখে তাদের আনন্দিত দিনের স্বপ্ন, বুকে তাদের হিম্মত, মাটি তাদের পায়ের নিচে, সমুদ্র তাদের দাঁড়ের আঘাতে বিক্ষত, বাতাস তাদের পালে ধরা, আকাশ তাদের মাথার ছাতা। আরব-ইরানের নামনিশানা রাখবে না তার নীলসমুদ্রে। কেবল তাদের জাহাজই পাল তুলবে সাতসাগরে। হাসের মতো তারাই হবে জলচর। এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা দৃঢ়পণ। তাদের নিয়ন্তা হবে লোভ, পাথেয় হবে বাহুবল ও মনের জোর। ন্যায়-নিয়ম-নীতির পরোয়া তারা করবে না। তাই-

On reaching Portugal the next spring (1499) da Gama advised the king that provided sufficently strong force were sent, the Moslem could be driven off the sea and the Trade diverted from the Persian Gulf to the cape route. Emanuel accepted this advice and in the following years put it into operation…built fortresses from Africa to Malacca.

পর্তুগীজরা গোড়া থেকেই এ লক্ষ্যে কাজ করেছে এবং প্রায় আড়াইশ' বছর ধরে সর্বপ্রকার অপকর্মে লিপ্ত ছিল। বাঙালির কাছে পর্তুগীজ তথা হার্মাদ

…….

হুগলির মানচিত্র, ১৭৩৫

……..

(Armadan) নামটি ত্রাস ও বীভৎসতার প্রতীক। এমন পুরুষানুক্রমিক ভয়ানক রাক্ষুসে আচরণের নজির ইতিহাসে বিরল। আরো আশ্চর্যের কথা, এর মধ্যেও নাকি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল-

There was religious zeal to enslave people and convert them to Christianity. Their abduction, ruin, enslavement, degradation was spiritually an extraordinary piece of good fortune to

them…Manrique gives statistics: 3400 persons were kidnapped annually and and brought to Dianga. Of course he was able to baptize some 2000 a year. He goes on to say these that it was easier to convince these wretched beings than the residents in the Chittagong Province among whom the annual avarage of convertion was not more than 400. Their (kidnapped persons) misery and despair did not shock Manrique because his mind was fixed on saving their soul by baptizing.

[আহমদ শরীফ, (চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের ভূমিকা)," চট্টগ্রামের ইতিহাস"]

পর্তুগীজ কলোনি, ১৪৯৮-১৬৫০

খ.

এ্যান্টোনিও গ্যাল্ভসের মতে "প্রথম ওলন্দাজ" যিনি গাঙ্গেয় বদ্বীপে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন তাঁর নাম জে সোয়েল্লো। তিনি ছিলেন এক সামন্ত বীর (নাইট)। তাঁর কাছে এক চিঠি দিয়ে ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে ফারন্যান্দো দ্য আন্দ্রেদাকে পাঠানো হয়। কিন্তু অঞ্চল আবিস্কারের ও সরেজমিনে পরিদর্শনের কৃতিত্ব ডন জন দ্য সিলভেইরার–১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে ক্ষমতা প্রদান করা হয় বঙ্গদেশের রাজার সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে। এই দূতকে আতিথেয়তার সাথে বরণ করেন 'চট্টগ্রামের' রাজা। আলোচনাকালে বচসা কলহে রূপান্তরিত হলে দ্রুত তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। এরপর আবার মতবিরোধ হলে বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অন্য ভাষ্য মতে, সিলভেইরাকে পাঠানো হয়েছিল বঙ্গদেশে একটি ব্যবসায়িক গদি প্রতিষ্ঠার জন্য। গুজব রটে যে আসলে তার নৌবহর হলো জলদস্যুদের। এর ফলে তার ভাগ্যে জোটে বিরূপ সম্বর্ধনা। এই অভিযানে গোটা শীতকাল অতিক্রান্ত হয়। চরম দুর্দশার মধ্যে পড়ে এই অভিযান। বঙ্গদেশে তখন আকাল, জাহাজের নাবিকদের অবস্থা শোচনীয়। এই পরিস্থিতিতে এক সুবর্ণ সুযোগে তখন আবির্ভূত হয় জোহান সোয়েল্লোর নেতৃত্বে আরেকটি নৌ-বহর।

ইতিহাসে প্রথম ঢাকার নাম উল্লিখিত হয় এই অভিযানের বিবরণীতে। "দারাক্কা" শহরের শাসনকর্তার বিষয় উল্লেখ করা হয় এই বিবরণীতে। কাস্তানহেদা পর্তূগীজ ভাষায় উল্লেখ করেছেন এইভাবে "দো সেনর দা সিদাদা দারাক্কাও"।

১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে একটি পর্তূগীজ জাহাজডুবি হয় চট্টগ্রামের দক্ষিণে চকোরিয়ায়। জাহাজের নাবিকরা ডাঙায় এলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উপর নির্যাতন চালায় এবং এতে একজন নিহত হয়।

সুদীর্ঘকাল আগে ১৫২৮ সালে বাদশাহ বাবর নিতান্ত গুরুত্বহীনভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে বাঙালীরা কামানের কাজে পারদর্শী। এরকম মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে সম্ভবতঃ পর্তূগীজদের কাছ থেকেই এ ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। এর বছর কয়েক পরে শেরশাহের অনুসারী পাঠানদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার সুলতান মাহমুদ শাহ গোয়ায় পর্তূগীজ গভর্ণরের কাছে সাহায্য কামনা করেছিলেন। ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে মারতিয়া আলফোঁসো দ্য মেলোর নেতৃত্বে একটি ছোট সৈন্য দল পাঠানো হয়েছিল। তবে তারা পৌঁছানোর আগেই আফগানরা গৌড় দখল করে। পর্তূগীজ সৈন্যদের সঙ্গে প্রথমে সদাচরণ করা হয়নি। কিন্তু তেলিয়াগড় গিরিসঙ্কট রক্ষার ব্যাপারে তাদের সাহসিকতা প্রশংসা অর্জন করে। চট্টগ্রামে একটি দূর্গ নির্মাণে তারা অনুমতি লাভ করে।

[জেমস ওয়াইজ, "নোটস অন দি রেসেস, কাস্টস এন্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল", (১৮৮৩)]

গ.

১৫১৫ সনের উড়িষ্যার পিপলি বন্দরে পর্তুগীজেরা বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। সেখান থেকেই তারা মেদিনীপুরের হিজলী বন্দরে যাতায়াত করত। ১৫১৭ সনে জোয়াও দ্য সিলভীরার নের্তৃত্বে প্রথম বাণিজ্যবহর চট্টগ্রাম বন্দরে উপস্থিত হয়। জোয়াও দ্য সিলভীরা বণিজ্যের অনুমতি লাভের দৌত্য নিয়ে এসেছিলেন। এসেই কিন্তু দুটো স্থানীয় বণিজ্যতরী লুট করেন। এ নিয়ে চট্টগ্রামের শাসনকর্তার সাথে তার বিরোধ বাঁধে। কাজেই কুঠি নির্মাণের জন্য রাজ-অনুমতি লাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি ফিরে যান। ১৫২৮ সন অবধি দ্য সিলভীরা সমুদ্রে অন্যদের বাণিজ্যতরী লুট করতে থাকেন। এর ফলে এদেশের বাণিজ্যে বিপর্যয় ঘটে। এত অপকর্ম করেও পর্তুগীজেরা বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের আশা ছাড়েনি। প্রতি বছর তাদের অন্তত একখানা বাণিজ্য জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আসত। আর গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর নুনো দ্য কুনহা অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন চট্টগ্রামে পর্তুগীজের বাণিজ্যাধিকার লাভের জন্য। ভাসকো ডা গামা যেমন প্রথমবারেই কালিকটে জেলেদের বেঁধে রেখে রাজার থেকে সুবিধে আদায় করে নিয়েছিলেন, এখানেও সে উপায় অবলম্বিত হল।

১৫২৮ সনে পর্তুগীজ কেপ্টেন আফোনসো দ্য মেলোর জাহাজ চট্টগ্রাম ও আরাকানের মাঝামাঝি স্থানে ঝড়ের মুখে পড়ে ভেঙে গেল। জেলেরা তাদের উদ্ধার করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের শাসক খুদাবখ্শ খানের নিকট নিয়ে এল। খুদা বখ্শ মেলোর সাহায্যে তাঁর এক প্রতিপক্ষকে দমন করেন, এবং ভবিষ্যতে এ প্রকার কাজে সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে মেলোকে বন্দী করে রাখেন। গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা নুনো দ্য কুনহার কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি অরমুজের বণিক খাজা শাহাবুদ্দিনকে পর্তুগীজ কর্তৃক লুণ্ঠিত তাঁর জাহাজ ও পণ্য ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে বশ করেন। এবং ৩০০০ কুজুওডুস বা টাকা মুক্তিপণ দিয়ে দ্য মেলোকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে খাজা শাহাবুদ্দিনকে দূত করে পাঠালেন গৌড় দরবারে। এ দৌত্য সাময়িকভাবে সফল হল।

১৫৩৩ সনে মেলো আবার পাঁচখানা জাহাজ ও দুইশ' অনুচর নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে এলেন। এলেন পথে পথে দেশী ও আরব বাণিজ্য তরী লুট করে করেই। বন্দরে এসে তিনি গৌড়-সুলতান গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহর কাছে Duarte-de-Azevdo-র নেতৃত্বে বারোজন লোক মারফত বহুমূল্য উপহার পাঠালেন। উপহার সামগ্রীর মধ্যে বাঙালীর জাহাজ থেকে লুট করা গোলাপজলের পিপাও ছিল। সুলতান লুণ্ঠিত দ্রব্য শনাক্ত করতে পেরে দরবারে প্রেরিত পর্তুগীজদের বন্দী করলেন। সানুচর মেলোকে বন্দী করার জন্যও নির্দেশ পাঠালেন। ইতিমধ্যে শুল্ক-ব্যাপারে মেলোর বিবাদও বাঁধল শুল্ক-কর্মচারীদের সঙ্গে। সুলতানের নির্দেশ আর এই বিবাদের সুযোগে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মেলোর সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধালেন। তাতে পর্তুগীজদের বিপুল ক্ষতি হল ধনে-প্রাণে।

[আহমদ শরীফ, (চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের ভূমিকা)," চট্টগ্রামের ইতিহাস"]

ঘ.

ডি বোরোস (De Barros) বলেন যে, পর্তুগীজদিগের এই সঙ্কট সময়েই শের শাহ গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মজ্জমান ব্যক্তি একগাছি তৃণ পাইলেও যেমন তাহার সাহায্যে প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করে, তেমন বিপদে পড়িয়া মাহমুদ শাহও পর্তুগীজ বন্দীদিগকে গৌড় রক্ষার্থে তাঁহার সহায়তা করিতে আহ্বান করিলেন। উক্ত বন্দীদিগকে মুক্তি-সাধনের উদ্দেশ্যে গোয়ার শাসনকর্তার আদেশে রাবেলো (Rabelo) তিনখানি রণতরী লইয়া ঠিক সেই সময়েই গৌড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগ্য-বিপর্যয়ে মানুষের যে কত পরিবর্তন ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। যাহারা একটু কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করিতেই দ্বারে আসিয়া উপস্থিত, সম্রাট মোহম্মদ শাহকে আজ তাহাদেরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। পূর্বোক্ত বন্দীদিগের সহিত সম্রাট ইহাদিগকেও যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধে পর্তুগীজেরা বিপুল বিক্রম ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিল, কিন্তু মোহম্মদ শাহের দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্দান্ত শের শাহের প্রতিরোধে তাহারা কৃতকার্য হয় নাই। মোহম্মদ শাহ তাহাদের রণ-নৈপুণ্য ও সাহসিকতায় সন্তুষ্ট হইয়া আরও অধিক সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে নয়খানি রণতরী সহ পেরেজ ডি স্যাম্পোয়া (Perez-de-Sampaya) সম্রাটের সাহায্যার্থে প্রেরিত হন। কিন্তু স্যাম্পোয়া আসিয়া দেখেন যে, গৌড় পূর্বেই শের শাহের হস্তগত হইয়াছে এবং মোহম্মদ শাহ নিহত হইয়াছেন।

[আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ,"ইসলামাবাদ"]

ঙ.

বাংলার সুলতানদের রাজত্বের শেষের দিকে এবং মুঘল শাসনের প্রথম দিকে বাংলাদেশে বড় বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত। শিহাবুদ্দিন তালিসের বর্ণনা–

Chatgaon again fell into the hands of the Maghs who did not leave a bird in the air or a beast on the land from Chatgaon to Jagdia; the frontier of Bengal increased the desolation. Thick-kened the jungles, destroyed the Al and closed the road so well that even the snake and wind could not pass though. They buit a strong fort and left a large fleet to guard it. Gaining comosure of mind from the strength of the place they turned to Bengal and begun to plunder it.

ইব্রাহিম ফতেহ জঙ্গ ব্যতীত কোনো মুঘল সুবাদারই শায়েস্তা খানের আগে এদের দমন করবার চেষ্টা করেননি। ফিরিঙ্গি ও মগ সমন্বিত আরাকানী জলদস্যুরা জলপথে বাংলাদেশের ভুলুয়া, সন্দ্বীপ, সংগ্রামগড়, বিক্রমপুর, সোনারগাঁও, বাকলা, যশোর, ভূষণা ও হুগলী লুণ্ঠন করত।

[আহমদ শরীফ, (চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের ভূমিকা)," চট্টগ্রামের ইতিহাস"]

চ.

ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গে পর্তুগীজদের না ছিল সরকার, না ছিল বসতি, না ছিল দুর্গ। এ সম্পর্কে জনৈক লেখক মন্তব্য করেছেন, তাদের কোন আইন, পুলিশ ও ধর্মানুরাগ না থাকায় তারা বঙ্গদেশের স্থানীয় অধিবাসীদের মতই জীবনযাপন করত। পর্তুগীজরা হুগলিতে ব্যবসা করত লাভজনক ও জমজমাট। হুগলিকে ওরা বলত গোলিন বা পোর্টে পিকুইনো অর্থাৎ ছোট বন্দর, আর চট্টগ্রামকে বলত পোর্টে গ্রান্ডি বা বড় বন্দর। অনেক দুঃসাহসিক পর্তুগীজ নাবিক সপরিবারে বাস করত ব্যান্ডেল-এ। তাদের ব্যবসা ছিল লবন ও বস্ত্রের। জালিয়া নৌকা বা ফয়েস্ট-এ মাল বোঝাই করে তারা চালান দিত চট্টগ্রামের দিয়াঙ্গাঁ অথবা মালাবার উপকূলের পর্তুগীজ বসতি এলাকায়। অন্যরা দেশীয় রাজাদের ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে যুদ্ধ করত মোগল ও আফগানদের বিরুদ্ধে। এই ভাড়াটে সৈন্যরা বিবেচিত হতো বিদ্রোহী হিসাবে। কেননা দেশবাসী পর্তুগীজ সৈন্যদের তারা সহায়তা করতো না অথবা পর্তুগীজ সরকারকে তারা করও দিত না। তাদের আচার আচরণের জন্য তারা ছিল কুখ্যাত। এদের অধিকাংশই ছিল দলত্যাগী সৈন্য নয়ত স্বধর্ম ত্যাগী পাদ্রী আর নয়ত লাঠে ওঠা ব্যবসায়ী, কিংবা সর্বশ্রেণীর পর্তুগীজ যারা নাকি বঙ্গদেশে এসে গর্হিত জীবনযাপন করছে। এদের না ছিল ধর্ম, না ছিল ধর্মানুরাগ। এদের কাণ্ডকারখানায় খ্রীস্টানদের এতই বদনাম হয় যে, যাজক প্রতিষ্ঠান হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। শেষে গোয়ার আর্চ বিশপ ১৫৯৭ খ্রী. শেষদিকে বঙ্গদেশে দু'জন জেসুইট পদ্রির একটি প্রতিনিধি পাঠান।

[জেমস ওয়াইজ, "নোটস অন দি রেসেস,কাস্টস এন্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল", (১৮৮৩)]

ছ.

১৫৯৯ সালে পাদরি ফার্নানদেজ ও পাদরি সোসা চট্টগ্রামে যান ও ওখান থেকে পর্তুগীজদের প্রধান এলাকা দিয়াঙ্গাতে আসেন। এখানে ওঁরা একটা থানা দেখেছেন চট্টগ্রাম রক্ষার জন্য। কিন্তু ওখানে তখন কোনও গির্জা ছিল না। আরাকান রাজা ওদের গির্জা বানানোর অধিকার দেন। দিয়াঙ্গা, কারঞ্জা ও চট্টগ্রামে ওঁরা ধর্মপ্রচার শুরু করেন।…১৬০২ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে এই পাদরীরা বাংলায় ৬২,৬০৬ জনকে খ্রিস্টান করেছে। ১৬০২ সালের পর দুইজন ডোমিনিকান পাদরি দিয়াঙ্গা পৌঁছলে ওখানকার অধিবাসীরা একটা গির্জা ও থাকার বাড়ি তৈরি করে দেয়। কিন্তু এর পরই আরাকান ও পর্তুগিজদের মধ্যে গোলমাল হলে আরাকানের রাজা পাদরিদের দিয়াঙ্গা ও চট্টগ্রামের জেলে পাঠান। ওঁদের চট্টগ্রামের বাড়িও নষ্ট করে দেয়া হয়। কিছুদিন পরে ছেড়ে দেওয়া হলেও, আরাকান রাজা পাদরিদের পায়ে শিকল বেঁধে চট্টগ্রামে আটকে রাখেন।

[অনিরুদ্ধ রায়, "মধ্যযুগের ভারতীয় শহর"]

জ.

আরাকান-নৃপতি বাঙ্গালার মুসলমান ভূপতিগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থে পর্তুগীজদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং পর্তুগীজ উপনিবেশবাসী কতিপয় অসীম সাহসী ও দস্যু ব্যক্তিকে আপনার অধীনে রাজকর্মে নিযুক্ত করেন। এই সকল পর্তুগীজ দলের নেতৃগণ নৌ-চালন-নিপুণতা এবং অসীম সাহসিকতার গুণে রাজার রণতরী বহরে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিল, তথাপি জলদস্যুতা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিত। কেবল মোঘল তরণীগুলির সঙ্গেই তাহারা যাহা কিছু বৈধ যুদ্ধ করিত; তদ্ভিন্ন ন্যায়-অন্যায়ের কোন ধারই ধারিত না। চট্টগ্রামকেই তাহারা প্রধান আড্ডা করিয়াছিল। তথা হইতে মুসলমানদিগের বাণিজ্যতরীর ও রণপোতের দক্ষিণ দিকে গতি প্রতিহত করাই তাহাদের প্রধান কার্য ছিল।…

[আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ,"ইসলামাবাদ"]

ঝ.

আরাকানী হামলায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ১৬০২ সালে পর্তুগীজরা সন্দ্বীপকে তাদের ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলে। গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত এই দ্বীপ খুব প্রাচীন। এখানকার দ্বীপমালার দু'দিকে নদীভাঙ্গনের ফলে ভাঙাগড়ার খেলা চললেও সন্দ্বীপ নামের এই দ্বীপটি বেশ পোক্ত ও স্থায়ী। সন্দ্বীপ ছিল বাকলার রাজার। দ্বীপটি এখন মুসলমানদের দখলে। ১৫৬৫ থেকে ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লা ব্ল্যাঙ্ক ও সিজার ফ্রেডরিক যখন সন্দ্বীপে অবতরণ করেন করেন তখন মুসলমান বাসিন্দাদের আপ্যায়নে তারা মুগ্ধ হন। দ্বীপটির জমি ছিল অত্যন্ত উর্বর। বাসিন্দারা সচ্ছ্বল ও সমৃদ্ধ। আর জিনিসপত্র দারুন সস্তা। লবন উৎপাদন ও জাহাজ নির্মাণের শোরগোল ও কর্মব্যস্ততায় চারিদিক মুখর।

বাকলার রাজার অনুচর ডোমিনিক কার্ভাল্লো ও চট্টগ্রামের ম্যানুয়েল দ্য ম্যাট্টোসের নেতৃত্বে পর্তুগীজরা এখন সন্দ্বীপ দখল করে রেখেছে। এদিকে, অবরোধ দৃঢ়তর হবার আগেই বিরাট এক নৌবহর নিয়ে আরাকানের রাজা সন্দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই নৌবহরের সাহায্যে শ্রীপুর থেকে এসেছিল প্রায় একশত কোষা নৌকা। যুদ্ধে পর্তুগীজরা হল জয়ী। শত্রুপক্ষের প্রায় শতাধিক নৌ-যান তারা আটক করে। তাদের নিজেদের অনেক নৌ-যান হয় ক্ষতিগ্রস্ত। এমন ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে পর্তুগীজরা বাকলা, শ্রীপুর ও সিয়ানডেকান-এ পশ্চাদপসারণ করে। আরাকানের রাজা সন্দ্বীপ পুনর্দখল করে ও বাকলা আক্রমণ করে। যশোর তাদের হুমকির মুখে পড়ে। সদম্ভে আরাকানের রাজা ঘোষণা করেন যে তিনি গোটা বাংলা দখল করবেন।

কার্ভাল্লো ১৬০৩ সালের মে মাসে যান শ্রীপুর। শহরটি ছিল কেদার রায়ের রাজ্যের অন্তর্গত। তিনি তখন সেখানে ৩০টি জালিয়া (সাধারণ নৌকা) নৌকায় কামান বসানোর কাজ তদারক করছিলেন। এমন সময় সেখানে আবির্ভাব ঘটল রাজ প্রতিনিধি (মুঘল) মানসিংহের পাঠানো নৌবহরের। প্রায় একশো কোশা নৌকা (এক মাস্তুলের দাঁড় টানা নৌকা) নিয়ে নৌবহর পরিচালনা করছিলেন এক মান্দারাই। কার্ভেল্লো কাজ বন্ধ করে তখনি সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ করে কয়েকটি নৌকা দখল করলেন। অন্য নৌকাগুলো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল তখনও। মান্দারাইকে হত্যা করা হলো, আর কার্ভাল্লো জখম হলো মারাত্মকভাবে। অবশ্য এই যুদ্ধ সম্পর্কে মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ স্বতন্ত্র। তাঁদের মতে বিক্রমপুরের জমিদার কেদার রায়কে দমন করেন রাজা মানসিংহ। তবে রাজা কেদার রায় ১৬০৩ খ্রী. মগ রাজার সঙ্গে আঁতাত করেন। তারপর বিদ্রোহ করে সোনারগাঁর কাছে একটি দূর্গ অবরোধ করেন। একথা শুনে রাজা মানসিংহ ইব্রাহীম আট্কা ও অন্যদের যুদ্ধ করতে পাঠান। যুদ্ধে কেদার রায় পরাজিত হন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণে সম্ভবতঃ কিছুটা অতিরঞ্জন আছে। তাঁদের মতে এই যুদ্ধে কেদার রায় মোগল সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

এই যুদ্ধের পর কার্ভাল্লো হুগলি যান তার ক্ষতস্থানের চিকিৎসার জন্য। আরোগ্য লাভের পর মগ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যশোরের ভূঁইয়া (প্রতাপাদিত্য) তাকে আমন্ত্রণ জানান। বহু সতর্কতাবাণী অবহেলা করে তিনি রাজপ্রাসাদে যান। বন্দী করে তাকে হত্যা করা হয়।

[জেমস ওয়াইজ, "নোটস অন দি রেসেস,কাস্টস এন্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল", (১৮৮৩)]

ভারতবর্ষে মুঘল শাসন, ১৫৭৪

ঞ.

১৬০৭ সালে মগ রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়াঙ্গা দখল করে নেন। দ্বীপের অধিবাসীরা মেঘনার চরাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। মোগল সেনাপতি ফতেহ খানের অধীনস্থ সৈন্যরা সন্দ্বীপ দখল করে। ফতেহ খান দ্বীপের সমুদয় পর্তুগীজ ও খ্রীস্টান অধিবাসীদের হত্যা করেন। কিছু লোক বেঁচে যায়। তারা সেবাস্টিয়ান গোঞ্জালেস টিবাওর নেতৃত্বে লুটপাট শুরু করে ও জলদস্যুদের বৃত্তি বেছে নেয়। লুটপাট করে তারা বিক্রি করত বাকলায়। ফতেহ খান এক নৌবহর নিয়ে এই জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু দক্ষিণ শাহবাজপুরের কাছে সেবাস্টিয়ান পিন্টো নৌবহরে হামলা করে বেশিরভাগ নৌযান অকেজো করে দেন ও ফতেহ খানকে হত্যা করেন। বাকলার রাজার সেনা বাহিনীর সাহায্যে ১৬০৯ খ্রী. পর্তুগীজরা সন্দ্বীপ অবরোধ করে। ফতেহ খানের এক ভাইয়ের নেতৃত্বে মোগল সৈন্যরা সন্দ্বীপ অবস্থান করে। সন্দ্বীপের হিন্দুরা প্রতিরোধ সংগ্রামের ব্যাপারে ছিল উদাসীন। ভীষণ এক যুদ্ধের পর পর্তুগীজরা সন্দ্বীপ পুনরুদ্ধার করে। মোগল সেনা বাহিনী ও দ্বীপের প্রায় এক হাজার অধিবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সন্দ্বীপের অর্ধেক রাজত্ব বাকলার রাজাকে দেবার কথা। বিশ্বাসঘাতকতা করে গঞ্জালেস বাকলার রাজাকে তার পাওনা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে। সন্নিহিত দ্বীপাঞ্চলে দক্ষিণ শাহবাজপুর ও পাতিলাভাঙ্গা তারা জবরদখল করে নেয়। এইভাবে জোর যার মুল্লুক তার এই নীতির মধ্যে গড়ে ওঠে ছোট খাটো একটি রাজ্য। গঞ্জালেস শাসন পরিচালনা করত চাতুর্য ও বিচক্ষণতার সঙ্গে। ব্যবসাবাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটে। প্রতিবেশী রাজ্যের রাজাদের আতঙ্ক ও হিংসা উদ্রেক করে গঞ্জালেস। মগ রাজার এক ভাই (আনোপোরম) আরাকান থেকে বহিষ্কৃত হয়ে আশ্রয় লাভ করে সন্দ্বীপে। গঞ্জালেস তার বোনকে বিয়ে করেন ও বিরাট অংকের অর্থ হাতিয়ে নেন তার কাছ থেকে। গঞ্জালেস তার স্ত্রীর ভাইকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়।

[জেমস ওয়াইজ, "নোটস অন দি রেসেস, কাস্টস এন্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল", (১৮৮৩)]

ট.

পূর্ব সীমান্তের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ও বদ্বীপ এলাকায় পর্তুগীজদের উপর্যুপরি হামলায় বিরক্ত বোধ করছিলেন বাদশাহ জাহাঙ্গীর। শেষে তিনি সুবা বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন রাজমহল থেকে ঢাকায়। (১৬১০ সালে) বাদশাহের প্রতিনিধি সুবাদার ইসলাম খান ফতেহপুরী রাজধানী স্থাপন করলেন ঢাকায়। সুবা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেই পর্তুগীজ হার্ম্মাদদের নির্মূল করে প্রদেশে শান্তি শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হলেন। ঢাকা জেলায় মোটামুটি তখন শান্তি বিরাজিত। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে মোগল, আফগান ও বিদ্রোহী ভূস্বামীরা শাসন কর্তৃত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ। ১৬১০ খ্রী. মগ রাজার সঙ্গে গঞ্জালেসের সঙ্গে এক চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী সম্মিলিত নৌবহরের নেতৃত্ব দেবেন গঞ্জালেস, আর উপকূল বরাবর আরাকানী স্থলসৈন্য বাহিনী যখন এগিয়ে আসবে নৌপথে গঞ্জালেসের বহর তখন তাদের সাথে সমন্বয় করে অগ্রসর হবে। যুদ্ধে বিজয় লাভের পর বিজিত অঞ্চলের অধিপতি হবেন দুই অংশীদার। শুরু হল অভিযান। পদানত হল ভুলুয়া ও লক্ষীপুর। কিন্তু উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হতেই নির্লজ্জভাবে পর্তুগীজরা দলত্যাগ করতে শুরু করবে। সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হল নির্মমভাবে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে (সেবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাউ) প্রথমেই নৌবাহিনীর মগ সেনা নায়কদের হত্যা করলেন। তারপর আশ্রয় নিলেন সন্দ্বীপে। কোনো রকম বিরোধিতা ছাড়াই মোগল বাহিনী পুনরুদ্ধার করল ভুলুয়া, কিন্তু পলাতক সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করল না। হঠকারী গঞ্জালেস তার সাবেক মিত্রদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য আরাকান উপকূলের গ্রামে লুটপাট চালান একের পর এক।

[জেমস ওয়াইজ, "নোটস অন দি রেসেস,কাস্টস এন্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল", (১৮৮৩)]

ঠ.

এ এবধি গোয়ার পর্তুগীজ ভাইসরয়ের কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার করেছেন গঞ্জালেস। কিন্তু মগদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ১৬১৫ খ্রী. আরাকান আক্রমণের জন্য আবেদন করেন ভাইসরয়ের কাছে। সেই অনুযায়ী একটি নৌবহর পাঠানো হয় ডি. ফ্রান্সিস দ্য মেঞ্জেস রোক্স-এর নেতৃত্বে। পর্তুগীজ নৌবহরটি আরাকান নদীতে এসে পৌঁছে ৩রা অক্টোবর। কয়েকটি ওলন্দাজ নৌযানের সহায়তায় মগরা সে আক্রমণ প্রতিহত করে। গঞ্জালেস এসে পৌঁছায় নভেম্বরে। সঙ্গে পঞ্চাশটি যুদ্ধজাহাজ। সম্মিলিতভাবে তারা মগ বাহিনীকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে ডি.মেঞ্জেস নিহত হন। এতে দিশাহারা হয়ে আক্রমণকারীরা পালায়।

সন্দ্বীপে ফিরে আসেন গঞ্জালেস। তখন তার আগেকার জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ভগ্নপ্রায় অনুচররা তখন কলহে লিপ্ত। নয়বছর (শাসনের) পর ভাগ্যাহত গঞ্জালেস ক্ষমতা হারান। তখন তার সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত, দর্প চূর্ণ। শয়তানি শেষ।

[জেমস ওয়াইজ, "নোটস অন দি রেসেস,কাস্টস এন্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল", (১৮৮৩)]

পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম তথা বাংলা-আরাকান সম্পর্ক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। এ সময়ে আরাকানের লঙ্গিয়েত রাজবংশের শেষ রাজা মিন সুয়ামুন ওরফে নরমিখলা (১৪০৪-১৪০৬) বর্মী রাজা মেঙসোয়ে কর্তৃক আক্রান্ত হন। যুদ্ধে মিন সুয়ামুন পরাজিত হয়ে বাংলার রাজধানী গৌড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সুলতান গিয়াসুদ্দিন আযম শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে সুলতান তাৎক্ষণিক আরাকান রাজাকে সাহায্য করতে পারেননি। দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর গৌড়ে অবস্থানের পর ১৪৩০ খ্রি. পরবর্তী সুলতান জালালুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ আরাকানরাজকে স্বীয় সিংহাসনে পুন: প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিণামে আরাকান বাংলার করদ রাজ্যে পরিণত হয়।…উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও আরাকানের সীমানায় অবস্থিত ছিল বিধায় চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব নিয়ে এই তিন রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই ত্রিদলীয় সংঘর্ষ সংঘটিত হতো। তথাপি ১৫৭৬ খ্রি. পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রায় অংশ বাংলার সুলতানদের অধীনে ছিল। ১৫৭৬ খ্রি. বাংলার শেষ সুলতান দাউদখান কররানীর পরাজয় ও হত্যার পর মোগলরা বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় রাজা ও ভূস্বামীরা, বিশেষ করে, পূর্ব বাংলার ভাটি অঞ্চলের বার ভুইঞা নামধারী ভুইঞারা স্বাধীনতা অবলম্বন করে। দেশে কেন্দ্রীয় শক্তি লোপ পায় এবং এসুযোগে আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। অত:পর ১৬৬৬ খ্রি. পর্যন্ত চট্টগ্রাম আরাকানের একছত্র অধীনে ছিল। ইতোমধ্যে (১৬১১) মোগল অধিকার ফেনী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় আরাকান রাজ বিচলিত হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার্থে তারা মোগলদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক শত্রুতামূলক নীতি গ্রহণ করে। এমনকি, আরাকানী শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামে ঘাঁটি স্থাপন করে মগ-ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা বাংলার উপকূলীয় এলাকায় খুন, অপহরণ, লুঠতরাজসহ এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন।

[মোহাম্মদ আলী চৌধুরী,' চট্টগ্রামে মগ-ফিরিঙ্গী দৌরাত্ম্য',"ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫"]

ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী

ক.

প্রাচীন ভারতে দাস প্রথা

ক্রীতদাসী

ক্রীতা দ্রব্যেণ যা নারী, সা ন পত্নী বিধীয়তে।

সা ন দৈবে, ন সা পিত্র্যে, দাসীং তাং কাশ্যপো'ব্রবীৎ ॥

[বৌধায়ন, ১/১১/২১/২]

অর্থের বিনিময়ে যে নারীকে কেনা হয়েছে, সে পত্নী হিসেবে বিহিত নয়।

[স্বামীর পাশে] দৈব বা পিতৃকর্মে, যোগ দেওয়ার অধিকার তার নেই; কাশ্যপ তাকে দাসী বলেছেন।

[দেব রাজ চানানা, (ধর্মসূত্রাবলী), "প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা"]

দাস-ব্যবসা

অন্নেন চ অন্নস্য, মনুষ্যাণাং মনুষৈঃ, রসানাং রসৈঃ,

গন্ধানাং চ গন্ধৈঃ, বিদ্যয়া চ বিদ্যানাম্ ॥

[আপস্তন্ব, ১/৭/২০/১৫]

খাদ্যের পরিবর্তে খাদ্যের এবং দাসের পরিবর্তে দাস, রসের পরিবর্তে রস, গন্ধের পরিবর্তে গন্ধ এবং বিদ্যার পরিবর্তে বিদ্যার [বিনিময় সম্ভব]

[দেব রাজ চানানা, (ধর্মসূত্রাবলী), "প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা"]

[ব্রাহ্মণঃ]

আপদি ব্যবহরেত পণ্যানাম, আপন্যানি ব্যুদস্যন্।

মনুষ্যান্,…মাংসম্…আয়ুধম্…সুকৃতাশাং চ ॥

[আপস্বন্ব, ১/৭/২০/১১-১২; গৌতম ৭/১৪]

দুর্দিনে [কোনো ব্রাহ্মণ] অনুমোদিত পণ্যের ব্যবসা করে জীবিকা করতে পারেন, কিন্তু অননুমোদিত পণ্য যেমন মানুষ,…মাংশ…অস্ত্রর…ব্যবসা বা সুকৃতির আশায় ব্যবসা করতে পারেন না।

[দেব রাজ চানানা, (ধর্মসূত্রাবলী), "প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা"]

গৃহদাস

কামমাত্মানং ভার্যাং পুত্রং বোপরুদ্ধ্যান্ন ত্বেব দাসকর্মকরম্

[আপস্তন্ব, ২/৪/৯/১১]

[কোনো ব্যক্তি] পরিতৃপ্তির জন্যে, তার নিজের, তাঁর পতœীর বা পুত্রের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করতে পারেন কিন্তু কাজ করেন এমন কার্যরত দাসের [বা দাস ও কর্মকরের] ক্ষেত্রে নয়।

[দেব রাজ চানানা, (ধর্মসূত্রাবলী), "প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা"]

খ.

দাস-প্রথা ভারতবর্ষে, যুগে-যুগে

বৈদিক যুগ,পৌরাণিক যুগ, গুপ্ত সাম্রাজ্য, মৌর্য সাম্রাজ্য–সর্ব যুগে ভারতে ক্রীতদাস ছিল সত্য, কিন্তু আমরা সর্বপ্রথম যে-যুগে বাণিজ্যপণ্য হিসেবে বিশাল নরগোষ্ঠী হয়ে প্রত্যক্ষ হয়েছিলাম সে সুলতানী আমল। ইসলামে পণ্য হিসেবে দাস নিষিদ্ধ। ওরা একমাত্র তাদেরই দাস করতে পারে–যারা পবিত্র যুদ্ধে ধৃত। অবশ্য খোলা তলোয়ার হাতে মাঠেই ধরতে হবে এমন কোনও কথা নেই। সৈনিক অন্যভাবেও দাস পেতে পারে। যাদের অর্জন করা হল তারা–'মামলুক'। জয়চাঁদের আত্মসমর্পনের ক্ষণে তার গলা থেকে একটি মালা ছিঁড়ে ধুলোয় খসে পড়েছিল। মোহম্মদ ঘুরি তা কুড়িয়ে নেন নি। তিনি তাঁর সঙ্গে পাঁচ লাখ সৈন্যকে নিজের করেছিলেন। ওরা 'মামলুক'। তৈমুরে সৈন্যরা যাদের নিয়ে গিয়েছিল তারাও তাই।

[শ্রীপান্থ, "ক্রীতদাস"]

Amir Timur who invaded India in 1399, and took a large number of prisoners. He writes,` I ordered that all the artisans and clever mechanics, who were masters of their respective crafts,should be picked out from among prisoners and set aside, and accordingly some thousands of craftsmen were selected to await my command. All these were distributed among the princes and amirs who were present, or who were engaged officially in other parts of my dominions (to take care of them). I had determined to build a Majid-i-Jami in Samarkand, the sit of my empire, which should be without rival in any country; so I ordered that all builders and stone-masons should be set apart for my own special service.'

[Malfuzat-i-Timuri, trs.E.D.]

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়রা দাস ব্যবসা বা দাস প্রথা চালু করেনি। বহু প্রাচীন কাল থেকে এই প্রথা চালু ছিল। তবে ভারতবর্ষের দাসত্বের যে সংজ্ঞা প্রাচীন বা মধ্য যুগে পাওয়া যায় ইউরোপীয়রা তার পরিবর্তন ঘটায়। প্রাচীন কালে জাতিভেদ প্রথার মধ্যে দাসত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দাসদাসী হাতবদল বা দান করার প্রথাও চালু ছিল বলে জানা যায়। মধ্যযুগে মুসলমানী শাসকদের আমলেও দাস বিক্রির বাজার ছিল। দাসদাসীর যোগ্যতা ও অন্যান্য গুণাগুণ হিসাবে তাদের দাম ৫ টঙ্কা থেকে ২০,০০০ টঙ্কা পর্যন্ত হত বলে জানা যায়। ইসলাম ধর্মের নীতির বিচারে একজন ক্রীতদাসেরও মুসলিম সমাজে অন্যদের সমতুল্য অধিকার ছিল যদিও সে হয়ত তার প্রাপ্যর পূর্ণ স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হত। তবু দেখা যায় ইসলামী শাসন যুগে ক্রীতদাসদের জীবন ধারণের মান অগণিত সাধারণজনের জীবনধারণের মানের চেয়ে উন্নত ছিল। সুলতানের অধীনে কর্মরত ক্রীতদাসদের শুধু যে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া হত তা নয় তারা সম্মানজনক পদও লাভ করত। এমন কি কোন কারণে যদি সুলতানপুত্র সিংহাসনে বসার অনুপযুক্ত বলে প্রমাণিত হত তাহলে সুলতানের খাস বান্দাই পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ধনতন্ত্র বিকাশের যুগে দাসরা একটা বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। ১৭২৩ সালের ২০ জানুয়ারী লেখা এক ফরাসীর বিবাহের চুক্তিপত্রে দেখা যায় অস্থাবর বস্তু সামগ্রীর সঙ্গে ১৮ জন দাস দাসীর কথা উল্লেখ আছে। ১৭১২ সালে ১লা এপ্রিল লেখা এক চুক্তিপত্রের থেকে জানা যায় এক দম্পতি ২৬২ টাকার বিনিময়ে তাদের বাড়ি, সম্পত্তি, গয়নাগাঁটির সঙ্গে দাসদেরও বন্ধক রাখে।

[শ্রাবণী বসু, 'বাংলায় ইউরোপীয় দাস ব্যবসা', "ইতিহাস অনুসন্ধান-১২"]

Babur writes in his Memories that `there are two trade-marts on the land-route between Hindustan and Khurasan; one is Kabul, the other, Qandahar. (route to Kabul was from Lahor, to Qandahar from Multan)…Down to Kabul every year…from Hindustan, come every year caravans…bringing slaves (banda)' and other commodities, and sell them at great profit. There was also barter prevailing with regard to the disposal of slaves. For example, William Finch writing at Agra in about 1610 says that ` in hunting the men of the jungle were in the same footing as the beasts' and whatever was taken in the game was the king's shikar, whether men or beasts. `Men remain the King's slaves which he sends yearly to Kabul to barter for horses and dogs.'

[Finch in Foster, (early travels), Baburnama]

দাসের অলঙ্কার

[Meillassoux, the Anthropology of Slavery]

Niccolao Manucci writes that when 1661-62 an embassy was sent by the king of Balkh, `the envoys brought several Tatar and Uzbeg women with them for sale. Aurangzeb purchased some of them. They were placed in the list of numerous Kashgar, Qalmaq, Pathan and Abyssinian women. They were chosen because they are warlike and skilful in the use of lance, arrow and sword, and therefore could serve as efficient guards of the harem. For concubine fair women from East European countries were preffered. For example, Udaipuri-mahall, the concubine of Aurangzeb, was a Georgian slave girl.'

[Niccolao Manucci]

গ.

খোজা দাস, খোজা রাজা

As Africa became almost synnonimous with slavery, the world forgot the eagerness with which Tatars and other Black Sea people had sold Millions of Ukranians, Georgians, Circassians, Armenians, Bulgarians, Slavs and Turks. In Arfica, in the nineteenth century in the Sudan region there were farms that specialized in breeding black slaves for sale like cattle of sheep. Other enterprising merchants in Upper Egypt reaped large capital gains by purchasing prepubescent boyes at a price of about 300 paistres apiece, having them castrated by Coptic monks, and then selling them as eunachs for one thousand piastres each.

[from net(?), slave trade]

ঘ.

দাসপ্রথা–বাঙলা ভাষা-সাহিত্যে, শিল্পকলায়

"ফিরিঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।

রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্মাদের ডরে ॥"

[কবি কঙ্কণ চন্ডি, "চণ্ডীমঙ্গল" (অপ্রাচীন পাঠ)]

"কার্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্মলেখা।

দুষ্ট হার্মাদ সঙ্গে হই গেল দেখা ॥

বহু যুদ্ধ করিয়া শহিদ হৈল বাপ।

রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গ আইল মহাতাপ ॥"

[আলাওল, "পদ্মাবতী"]

"দুরন্ত হার্ম্মাদ্যার ডাকু কিনা কাম করে

কন্যারে বাঁধিয়া লৈল কাঁধের উপরে।"

[দীনেশ সেন,"পূর্ববঙ্গ গীতিকা"]

"নছররে বেচিয়ারে পাইলো বহু দাম

হার্ম্মাদ্যারা চলি আইলো যে যার মোকাম

গোলাম হইয়া নছর যার বাড়ী ছিল…"

[দীনেশ সেন,"পূর্ববঙ্গ গীতিকা"]

ময়ূরপঙ্খী নাও

জমিদারেরা নিজে আসতেন, এমনকী উজিররাও কেউ কেউ আসতেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে। এদিকে বাঁদী-বান্দার দোকান। টাকা দিয়ে বান্দা পাওয়া যেত জোয়ান, বুদ্ধিমান, কৌশলী, পাঠান, মোবলা, খোজা, হিন্দু যার যেরকম চাই। বাঁদীও পাওয়া যেতো মুলতানি, গুজরাটি, আফগানি, শাদা, গোলাপি, শ্যামলা, কখনো বসরা থেকেও আসত। এসব দোকানের বর্ণনা ইতিহাস যা দিয়েছে তার চাইতে ভাল বলা যায় না। আনারকলি, নূরজাহাঁ এসব দোকানের বেসাতি।…

একটামাত্র দোকানই খোলা ছিলো, দোকান ভেঙে চলে যাবে বলে একটা চাকর গালিচা, পর্দা জড়ো করে গাঁটরি বাঁধছে। কেউ তাকে [গোকুল, মসলিন তাঁতী] কোনো প্রশ্ন করলো না, অবশেষে সাহসে ভর করে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'কিসের দোকান গো?' বুড়ো দোকানি ফুরসি টানতে-টানতে বলল–'মাল তো নেই বাপু, আর তুমি কিনবেই বা কী?'

'যা হয় কিছু, খালি হাতে মেলা থেকে ফিরবো?'

–'তা দ্যাখো, বাপু, এদিকে এসো। আমার দুর্নাম গেয়ে বেড়িও না, ভাল মাল নেই, বেছে নিয়ে যাবার পর না-পছন্দ এক-আধটা আছে'। এই বলে ঝানু দোকানি দোকানের ওঁচা, ভাঙা মাল হাতখালি করবার জন্য যে কোনো দামে ক্রেতাকে গছানোর ভাঙ্গিতে গোকুলকে ডেকে নিলো।

পর্দা তুলে গোকুল দেখলো কোনো মাল নেই, একটি মেয়ে শুধু বসে আছে, মেয়ে নয়, মেয়ের কাঠামো যেন, শুধু হাড়গুলো দেখা যায় শ্যামল চামড়ার নিচে। গোকুল বুঝলো কিসের দোকান এটা, কিন্তু হঠাৎ সে বলে বসলো–'আমি কিনবো'।

কেন বললো একথা গোকুল সেদিনও বলতে পারেনি, কোনোদিনই বলতে পারবে না। তার একার সংসারে ঝি-বাঁদীর কী-বা কাজ। গ্রামের লোকেরা বলে সে খেয়ালে এ কাজ করেছিল। মসলিন বিক্রির টাকা বুড়োর হাতে গুঁজে দিয়ে গোকুল বললো–'আমার কেনা হল'।

[অমিয়ভূষণ মজুমদার, (তাঁতী বউ), "অমিয়ভূষণ সমগ্র"]

বাংলায় এই সময় একশ্রেণীর লম্পট নির্মম অত্যাচারী ইউরোপীয়গণের আগমন ঘটে। তবে এদের বেশির ভাগই ছিলেন পর্তুগীজ সম্প্রদায়। এরা জলদস্যু ও কৃতদাস ব্যবসায়ী হিসাবে বাঙালীর জনমানসে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন। এদের এই নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা শিল্পীরা চিত্রিত করে গেছেন তাদের শিল্পকলায়। বন্দী বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে সমুদ্র যাত্রার ছবি পাওয়া যায় হালিশহরের নন্দকিশোর মন্দিরে। এছাড়া ফিরিঙ্গিদের জলযুদ্ধের চমৎকার ছবি পাওয়া যায় বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলো মন্দিরের তিনটি ফলকে (১৬৫৫ খৃ.) হুগলি বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরে (১৬৮৯ খৃ.) হুগলির হরিনামপুর মন্দিরে (১৭৩৮ খৃ.) ও হালিশহরের নন্দকিশোর মন্দিরে লুণ্ঠন শেষে পলায়মান জলদস্যুদের চিত্র উৎকীর্ণ আছে। জয়দেব-কেন্দুলির নবরত্ন রাধাবিনোদ মন্দিরের সদর দেওয়ালে টুপি,জোব্বা ও বুট পরিহিত এক মুর্তি আছে যার হাতে একটি পিঞ্জরাবদ্ধ শিশু। এটি হার্মাদদের দাস ব্যবসা সূচক বলে অনুমান করা হয়। হালিশহরের মন্দিরে বন্দীনারীর অধিকার নিয়ে সৈন্যদের পারস্পরিক বিবাদের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

[শ্রাবণী বসু,'মধ্যযুগের মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যে ইউরোপীয়দের সমাজজীবন',"ইতিহাস অনুসন্ধান-৬"]

ঙ.

মগ ও ফিরিঙ্গি শব্দের উৎপত্তি

মগ শব্দের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে যথেষ্ট মত পার্থক্য বিদ্যমান। বর্মী 'মঙ', ফরাসী 'মুঘ' এবং সংস্কৃত 'মদগু' শব্দ থেকে মগ নামের উৎপত্তি বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকদের ধারণা একটু ব্যতিক্রম। অধ্যাপক D.D.E.Hall-এর মতে, মঙ্গোলীয় শব্দ থেকে 'মগ' শব্দটির উদ্ভব। এপ্রসঙ্গে তিনি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আরাকানীদের চেহারাগত সাদৃশ্যের উপর জোর দিয়েছেন। অপরদিকে, Dr.Francis Buchanan & Sir William Hunter-এর মতে, আরাকান ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিজেদের মগধ বা আধুনিক বিহারের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে আগত উপনিবেশ স্থাপনকারীদের উত্তরপুরুষ বলে দাবী করেন। ফলে এতদঞ্চলের বৌদ্ধ ও মাগধী একার্থবোধক হয়ে উঠে। আরাকানী জলদস্যুদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে 'মগের মুল্লুক' বা অরাজকতার দেশ নামে প্রবাদটি চালু আছে। অপরদিকে, পর্তুগীজরা ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত। ফরাসী 'ফ্রাঙ্ক' কথা থেকেই এর উদ্ভব। আরব ও পারস্যের লোকেরা ফরাসী ধর্মযোদ্ধাদের (ক্রসেডার) ফেরঙ্গ, ফ্রাঙ্ক বলে ডাকত। এটি ফ্রান্স-এর বিকৃত উচ্চারণ। পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা ভারতে আসার পর তাদের ফ্রাঙ্ক এবং পরে ফিরিঙ্গি নামে অভিহিত করে। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম বাংলায় আসেন এবং ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করেন।

[মোহাম্মদ আলী চৌধুরী,' চট্টগ্রামে মগ-ফিরিঙ্গী দৌরাত্ম্য',"ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫"]

চ.

আত্মবিক্রয়: ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী

রামদেব পালের পুত্র ও তুলারাম পালের পুত্র 'আমি রাম কেষ্ট পাল,বিবাহকালে যে রৃণ গ্রহণ করেছিলাম তা পরিশোধ করতে সক্ষম না হওয়ায়, সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় পঁচিশ টাকা গ্রহণপূর্বক পুরজনদোহোমাসী আপনার কাছে নিজেকে বিক্রি করলাম। খোরপোসের বিনিময়ে আমি ও আমার বংশধররা আপনার ক্রীতদাস থাকবো। আপনি আপনার পুত্র ও পৌত্ররা ক্রীতদাস হিসাবে আমাদের কাজ করাবেন। আমাকে অন্যদের কাছে বিক্রি করার অধিকার আপনার থাকবে। এই শর্তে আমি দলিল সম্পাদন করলাম'। ১৯শে কার্তিক, ১২০১ বঙ্গাব্দ (১৭৯৪খৃস্টাব্দ)

বহুদিন থেকে ক্রীতদাস প্রথা বেআইনী হওয়া স্বত্ত্বেও বঙ্গদেশে গৃহভৃত্যের কেনা-বেচা চলে আসছে। নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা যায় যে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবার কমই আছে যাদের বাড়িতে ভান্ডারী নাই।

[জেমস ওয়াইজ, নোটস অন দি রেসেস, কাস্টস অ্যান্ড ট্রেডস অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল]

আমাদের মধ্যে দুইজন পর্তূগীজকে দেখে তারা হতাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের পায়ে এসে পড়লো। তারা ভেবেছিল আমরা চাটিগাঁয়ের সেপাই আর আমরা দাস করে ধরে নিয়ে যাব। তাই তারা কেঁদে বললো আমরা যেন তাদের মগেদের হাতে না বেচি, তার চেয়ে তারা বরং পর্তূগীজদের দাস হয়ে থাকবে।…আমরা আমাদের খাবার জল রেশন করতে বাধ্য হলাম, বিশেষ করে এইজন্য যে, আমাদের জাহাজে আশিজন দাস ছিল।…শেষ অবধি এমন অবস্থায় পৌছলাম যে দিনে আমরা প্রত্যেককে শুধু এক পোয়া জল দিতে পারতাম।…কয়েকজন তৃষ্ণায় পাগল হয়ে সমুদ্রের জল খেতে আরম্ভ করলো। আর যখন আমরা তা বন্ধ করবার চেষ্টা করলাম, তখন তারা নিজেদের প্রস্রাব খেতে আরম্ভ করলো।

[পাদ্রি মেস্ত্রো ফ্রে সেবাস্তিয়ান মানরিক (অনু: অসীম কুমার রায়), "বঙ্গ বৃত্তান্ত"]

ছ.

ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী: কেনা-বেচা

Historian of the Indian economy heve noted the relationship between famines and food scarcity and the slave market. Historians of Bengal have looked at the dreadful years of Arakanese, Magh and Portugese-led terror and kidnapping for slavery of thousands living on the shores of Ganges delta…

The slaves imported frrom West Asia into the Mughal Empire are what are called `luxary' slaves: eunuchs, personal attendants and palace guards, concubines. Their numbers were small and it may be assumed that this import continued in the seventeenth century, handled mainly by Indian Muslim merchants on the West Asia route…

Development of the slave trade at the end of the sixteen and begining of the seventeenth century became tied up with political and military ambitions of powers on the Burma/Bengal land and coastal frontiers. The kings of Arakan expanded westward and established their hold over Chittagong, Noakhali and Tipera by the end of sixteen cetury.

[S. Arsarantnam,`Mariners, Merchants and Oceans'- ed. K.S.Mathew]

জ.

দাস কেনা-বেচায় ডাচ-দের ভূমিকা

Their (the Dutch) emergence in Arakan as major buyers of slave was giving them a bad reputation with the Mughal administration in Bengal. On an embassy to prince Muhammad Shuja the Subadar of Bengal, in 1653, the Dutch Commissioner Verpoorten met with hostility from Mughal official at the court, who accused the Dutch of transorting annually 5,000 to 6,000 Bengalees kidnapped by the Arakanese slavers as slaves to Batavia. Again in 1657, Dutch officials in their factory at Pipeli were accused by Mughal officials of buying 1,600 slaves from the Arakanese, of whom 900 were alleged to be Muslims, and shipping them away…

[S.Arsarantnam,`Mariners, Merchants and Oceans'(ed.K.S.Mathew)]

ঝ.

ক্রীতদাসের বাজারদর

In Mughal India, the reign of Akbar (sixteen century), and as seen by Bernier (seventeen century) ` freemen are hired at rates which sufficed for a little more than a bare existence…a servent with no special qualifications cost about 1 and half rupees monthly at Akbar's court, and perhaps 2 on the west coast…Pyrard puts the price of a slave-girl at the equivalent of about 50 rupees in Goa, which was a very busy market for such commodities, but the rate must have varied between very wide limits, depending as it did partly on the qualities of the individual and partly on fluctuation in the supply.

[W.H.Moreland,`Ihdia at the death of Akbar']

In 1636, the Dutch bought slaves in Arakan at twenty Dutch guilders or sixteen rupees each. In 1655 the price paid in a contract with Portuguese slave raiders in Dianga were on a scale according to the slave's age.

Men aged twenty to thirty-six sold for twelve reals (twenty-four rupees), women aged twelve to twenty-five sold for eight and a half reals (twelve rupees), boys of eight to nineteen years for seven and a half reals (fifteen rupees), girls seven to twelve years for six reals (twelve rupees) and Children of three to six years for two and a half reals (five rupees).

During the 1660 famine the Dutch reportedly bought slaves at one real or two rupees each. Another random piece of evidence appears in 1703 when a `lusty Coffre' presumably an able-bodied African slave, was offered on sale for twenty-five pagodas or ninety rupees.

[S. Arsarantnam,`Mariners,Merchants and Oceans'- ed. K.S.Mathew]

বাঙ্গালা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দ-বীজ

কাল্পনিক এক ফিরিঙ্গির দিনলিপিতে পর্তুগীজ শব্দমালা।

ইটালিকস-এ মুদ্রিত শব্দগুলো বাংলায় এসেছে পর্তুগীজের মাধ্যমে।

বারান্দায় বসে এক কাফ্রি দাসী বাসন পরিস্কার করছে। ক্যানেস্তারা বাজিয়ে চলছে নিলামের হাকডাক। কামরার জানেলায় আলকাতরা মাখছে এক মগ মিস্ত্রি। ব্যাটা ব্যবসা করতে চায়, রেস্ত না হলে স্বাধীন ব্যবসা করবে কি করে। ফুলকপি ভাজি পাঁউরুটি আর সাবুদানা চলেছে সকালে। এখন চা-বিস্কুট আর কাজুবাদাম। কোমাদ্রে মিরিয়াম পিরিচে কিছু কাটা সবেদা এনেছিল। জুয়া কিম্বা প্রমারার সাথে তাম্বাকু আমোদ হয়। মিস্ত্রির পরাতেও জুটেছে কিছু পেঁপে। আর কাকাতুয়ার জুটেছে আতা, পেয়ারা।

কেদারা ছেড়ে উঠলাম। চাবি ঘুরিয়ে আলমারী খুলে সাঁকালিটা আনি। মিস্তিরিকে দুটি মুদ্রা দিয়ে আলমারী বন্ধ করতে গিয়ে হল বিপত্তি–ইস্পাতের পেরেকে কামিজটা গেল ফেঁসে, বোতাম গেল ছিঁড়ে। পরের ফেস্তার জন্য কোম্পাদ্রে কিনে দিয়েছিল এই কামিজটা ,সাথে একটা তোয়ালে, সাবান আর একটা ক্রুশের লকেট। মাইরি, হার্মাদ মগাইটাকে যদি পাই, আলমারীর পেরেক ওরই ঠোকা। ব্যাটা আবার বেহালা শিখতে চায়,ওর গায়ের কামিজটাও ছিঁড়া।

এদিকে কাকাতুয়া আচারের বয়ামটা দিল ফেলে । পড়লো কিছু তিজেলের ওপর। আয়া কাপড় ইস্তিরি করা বন্ধ রেখে ময়লার বালতি হাতে এগিয়ে এল। এন্তার গালিগালাজ করলো কাকাতুয়াটাকে। ওটা একটা পিপার আড়ালে লুকালো।

গুম্–বোমার শব্দে বারন্দায় এসে দেখি সাগরমুখে ওলন্দাজ জাহাজ। মাস্তুলে হাওয়া লাগিয়ে এসেছে বেঙ্গালার দাস কিনতে। এই মগের মুল্লুকে সাবধানের মার নেই ভেবে কার্তুজ, পিস্তল নিয়ে কামরা ছেড়ে বের হলাম। গির্জার ঘণ্টা বেজে চলেছে। ঢং ং ং।

পাতিহাসগুলো প্যাকপ্যাক করে পেরিয়ে গেল জুয়াড়ী, ইংরেজ ওলন্দাজ ব্যবসায়ী আর পাদ্রীর দলটাকে।

বাঙলাদেশে মগরাজা মঙ্গত রায় এবং রোসাঙ্গের রাজসভায় বাঙলা ভাষার বিকাশ

ক.

ঢাকার পত্তন, মগদস্যু দমন এবং অন্যচিন্তা

ইসলাম খা তাহার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করিলেন। এই মগ ও পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করাই তাহার এই রাজধানী পরিবর্তনের প্রধান কারণ ছিল। তৎপূর্ব্বে প্রতাপাদিত্য মগ ও পর্ত্তুগীজদের দৌরাত্ম্য অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছিলেন। এমন কি ছলনাপূর্ব্বক সন্দ্বীপের শাসনকর্তা কার্ভালোকে ধূমঘাটে [সাতক্ষীরা] আনিয়া অবিচারে নিহত করিয়াছিলেন। এইন ঘটনায় পর্ত্তুগীজদের মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অনেক পর্ত্তগীজ পাদ্রী এদেশ হইতে পলাইয়া যান।.. লৌকিক কথায় এই পলায়নের নাম: মগ-ধাওনি।…সম্প্রতি দেয়াঙ পাহাড়তলীতে বহু বুদ্ধ ও অপরাপর বিগ্রহ ভূনিম্নে পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি অটুট ও উৎকৃষ্ট অবস্থায় আছে–ইহারা যে সেই মগ-ধাওনির সময়কার পরিত্যক্ত বিগ্রহ, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। …নছর মালুম নামক পল্লীগাথায় [পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা, ৪র্থ খণ্ড] মগ-পুরোহিতগণ কিরূপে চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসিয়া সেই সকল গুপ্তধন পুনরুদ্ধার করিতেন, তাহার একটি কৌতুকাবহ কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে।…

শায়েস্তা খা [১৬৬৬ খৃ.] মগদিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম উদ্ধার করিয়া উহাকে ইসলামাবাদ নামে পরিচিত করেন।

[দীনেশ চন্দ্র সেন, "বৃহৎ বঙ্গ"]

যেই মগেরা আজও বাঙ্গালীর নিকট বর্বর, অসভ্য, জলদস্যু বলিয়া পরিচিত, সেই মগ রাজাদের রাজসভায সে সময়ে বঙ্গ-ভারতী অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। কেননা সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানের রাজসভায় বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ নানা দিক দিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ইহার আপন ভূমিতে তেমনটি হয় নাই।

[ড. এনামুল হক, "আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য"]

খ.

রোসাঙ্গের [ম্রক-উ বা ম্রোহঙ অর্থাৎ প্রাচীন শহর] রাজসভায় দুই বাঙালি কবি:

সতিময়না ও লোরচন্দ্রাণী'র কবি দৌলত কাজি ও পদ্মাবতী'র রচয়িতা আলাওল।

দৌলত কাজি যে-রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেছিলেন রাজপ্রশস্তি অংশে সেই রোসাঙ্গ নৃপতি সুধর্ম ও লস্কর উজীর আশরফখানের অজস্র গুণগান করেছেন:

উজ্জ্বল ধবল যশ জ্যোতির্ময় স্থান।

অক্ষয় অমৃত কীর্তি অনন্ত সমান ॥

মহামত্ত ঐরাবত দেখি কীর্তি যশ।

শ্বেত রূপে সুধর্মের হৈল পদবশ ॥

দেব কি গন্ধর্ব যত সুরপুরবাসী।

ধর্ম কীর্তি যশ দেখি হইল উল্লাসী ॥

ধন্য ধন্য শব্দ হৈল দেবের সভাত।

সুধর্মের কীর্তি যশ পূর্ণ সন্নিপাত ॥

সেই ধর্ম কীর্তি যশ যে শুনে সে গায়।

জন্ম দুঃখী হয় সুখী দারিদ্য পালায় ॥

ধর্মরাজ পাত্র শ্রী আশরফ খান।

হানাফী মোঝাব ধরে চিস্তি খান্দান ॥

[দৌলত কাজি, "লোরচন্দ্রাণী ও সতী ময়না"

আরাকানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসন পেলেও শ্রীসুধর্মর ঐসময় রাজ্যাভিষেক হয় নি। কারণ দৈবনির্দেশ ছিল যে অভিষেকের এক বছরের মধ্যেই তার মৃত্যু হবে। এই কারণে ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীসুধর্ম রাজত্ব পেয়েও রাজা হন নি। আশরফ খানের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে নিজে শিকারাদি রাজবিনোদনে মত্ত ছিলেন। ১২ বছর এইভাবে কাটাবার পর ১৬৩৫ খ্রীস্টাব্দে তার আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক হয়। সুধর্মর রাজ্যপালনের উল্লেখ আছে দৌলতকাজির কাব্যারম্ভের রোসাঙ্গ রাজপরিচয় প্রসঙ্গে ' নামে শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম্ম অবতারি।' সুতরাং কাব্য রচনার সময় সুধর্ম যে রাজপদে অভিষিক্ত তার প্রমাণ পাওয়া গেল। রাজা হবার পর সুধর্ম চার বছর বেচে ছিলেন। ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিহত হন। কাব্যের রাজপ্রশস্তের থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি জীবিতাবস্থায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রজাপালন করছন। ' মহারাজ প্রসাদে সর্বত্রে লোক সুখি।'…

১৬৩৮ খ্রীঃ রাজা সুধর্মকে হত্যা করে আরাকানের রাজ সিংহাসন দখল করেন মহামন্ত্রী নরপদিগ্যি। সাত বছর পর ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে রাজার [নরপদিগ্যি] মৃত্যু হলে সিংহাসনের উত্তরাধিরী হলেন তার পুত্র তথা জামাতা থদো-মিন্তার [১৬৪৫-১৬৫২ খ্রীঃ] থদো-মিন্তারের মহামাত্য মাগন ঠাকুর। এই মাগন ঠাকুরের কাছেই আশ্রয় লাভ করেন আলাওল।

[সম্পাদনা: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দৌলত কাজির "লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না"]

আলাওল রচিত পদ্মাবতী'র রোসাঙ্গ-বর্ণনা

মগদের ব্যবহৃত কোসা নৌকা

নানা বর্ণ নৌকা সাজে নাহি সম ক্ষিতি মাঝে

গালিয়া ও ঘাসি ডিঙ্গা রঙ্গ।

সলুপা নানা ভাতি মাছয়া গোরাপ পাতি

জালিয়া ভাউরি নানা রঙ্গ

কোসা ভাউরা অতি ভাল নানা মতে ধরে হাল

সহস্রে সহস্রে নৌকা ঝারা।

নৃপতি চরণ যথ সুবর্ণ মণ্ডিত তত

সুমুখেহ ঠেকে চক্ষু তারা

…

নানা দেশি নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ

আইসন্ত নৃপ ছায়াতল।

আরবী মিশরী শামী তুরকী হাবসী রুমী

খোরাসানী উজ্বেগী সকল

লাহুরী মুলতানী হিন্দী কাশ্মীরী দক্ষিণী সিন্ধী

কামরূপী আর বঙ্গদেশী।

ভূপাল কুদংসরী কান্নাই মনল আবারী

আচি কচি কর্ণাটকবাসী

বহু সৈদ শেখজাদা মোগল পাঠান যোদ্ধা

রাজপুত হিন্দু নানাজাতি।

আভাই বর্মা শাম ত্রিপুরা কুকির নাম

কতেক কহিমু জাতি ভাতি

আরমানী ওলন্দাজ দিনেমার ইঙ্গরাজ

কন্টিলান আর ফরাসীস।

হিস্পানী আলমানী চোলদার নাসরানী

নানা জাতি আর পর্তুগীস

মগদের যত সৈন্য সর্বরণে অগ্রগণ্য

সংখ্যাহীন কটক অপার।

মহন্ত অমাত্যগণ ছত্রধারী জনে জন

শুদ্ধ ভাবে নৃপ পরিচার

[সম্পাদনা: সৈয়দ আলী আহসান, আলাওলের পদ্মাবতী]

গ.

আরাকানের রাজকাহিনী ও ঢাকার মগবাজারের ইতিবৃত্ত

শ্রীসুধর্মরাজার রাণী ছিলেন নাৎসিনমী। তাদের একমাত্র পুত্র বালক মিনসানী। নরপতি নামের রাণীর এক প্রেমিক ছিলেন। আর এই প্রেমিক প্রবর ক্ষতিকর যাদুবিদ্যায় ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। এদের ষড়যন্ত্রের ফলে রাজা সুধর্ম ও পুত্র মিনসানী নিহত হলেন।…

এই হত্যাকাণ্ড ও সিংহাসন জবরদলের [১৬৩৮ খ্রী.] সংবাদ পাওয়ার সাথেই চট্টগ্রামে অবস্থানরত সুধর্মার ছোটভাই মঙ্গতরায় বা মুকুট রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। কিন্তু নৌদূর্বলতার কারণে তিনি জবরদখলদারদের সাথে এটে উঠতে পারলেন না। হেরে গেলেন। ফলে আত্মরক্ষার জন্য তিনি মোগল বাংলায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। পরিবার পরিজন ও হাজার হাজার মগ অনুচর নিয়ে ঢাকায় এলেন।…

আরাকানের এই গৃহযুদ্ধজনিত অরাজকতার সুযোহে দশ/বারো হাজার বাঙ্গালী যারা বিগত চল্লিশ বছর ধরে চট্টগ্রামে ফিরিঙ্গীদের অধীনে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল তারা জন্মভূমিতে পালিয়ে আসতে সক্ষম হল।…

মুকুট রায় ঢাকার মোগল সুবাদার ইসলাম খান মাসহাদীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে তিনটি হাতী উপঢৌকন দিলেন। সুবাদারও মঙ্গত রায়কে পাচ হাজার টাকা ইনাম দিয়ে মনসব ও জায়গীর প্রদান করলেন। মঙ্গত রায় নিজ রাজ্যের সার্বভৌমত্ব মোগলদের হাতে অর্পন করে নিজেকে মোগর সম্রাট শাহজাহানের একজন করদ রাজা বলে ঘোষণা করলেন।…

মঙ্গত রায় তার পরিবার পরিজন ও সমর্থকদের নিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। অতঃপর তাদের বসবাসের ব্যবস্থা হল তৎকালীন ঢাকা শহরের তিন মাইল উত্তরে এক বনাকীর্ণ আবর্জনাসম্পুরিত অঞ্চলে যা পরবর্তীকালে মগবাজার নামে পরিচিত হয়।…

বিভিন্ন তথ্য থেকে প্রমাণ হয় যে আরাকানরাজ মলহন ওরফে হুসেন শাহের পুত্র, শ্রীধর্মর ভ্রাতা এবং মোগল সম্রাট শাহজাহানের করদ ঢাকায় বসবাসরত আরাকানরাজ এই মঙ্গত রায় বা মুকুট রায় ওরফে ধরমসা মুসলমান অবস্থায় মীর আবুল[ আবুল> বুল> বল্লাল, বল্লাল সেন] কাশেম হুসেনী আততাবাতাই আস সমঅনী তে রূপান্তরিত হন।…

পক্ষান্তরে ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দের পর অর্থাৎ মঙ্গত রায়ের ঢাকা এসে আশ্রয় গ্রহণের পর নিম্নবঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গীর জলদস্যুদের লুণ্ঠন ও অত্যাচার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। শান্তি ফিরে আসে। সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দেখা দেয়।

[জয়নাল আবেদীন খান, বিক্রমপুরের বল্লাল সেন ও ঢাকেশ্বরী মন্দির]

নলডাঙ্গার মন্দিরগাত্রের টেরাকোটায় হার্মাদ যুদ্ধজাহাজ

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মগ-ফিরিঙ্গির উপস্থিতি

লোকবাদ্যের করুণ সুরে উপস্থাপিত।

কবরের কান্না পালা।

কালা পাইন্যা পাড়ি দিতে বড়ো বিষম ঢেউ।

পীরের নামে হাজার ট্যাকা সিন্নি মানে কেউ ॥

হিঁদু ডাকে জয় কালী মঘে ডাকে 'ফরা'।

এইবার র্পভু নিরঞ্জন সঙ্কটেতে তরা ॥

এই না পাড়ি পার হইলে ঠান্ডা যে সাইগর।

পূগর কূলে দেখা যায় রে নয়া নয়া চর ॥

নয়া চরে ধূ ধূ বালু গাছ বিরিক্ষ নাই।

হর্মাদ্যার কথা এহন শুন কিছু কই ॥

ফিরিঙ্গী বোম্বাট্যা আর মঘ ডাকু মিলি।

হার্মাদ্যা সাইগরে চলে সুলুপে পাল তুলি ॥

পরাণের লালছ নাইরে বড়ই জাহিল।

সাইগরে লড়িতে তারা না হয় কাহিল ॥

বৈদেশে কামাইয়া আইসে যত সদাইগর।

বাওটা তুলি ধরে হার্মাদ্যা ডিঙ্গার উপর।

লুড তরাজ করিয়া রে ডিঙ্গা ডুপাইত।

মাঝিমাল্লা বাঁধি তারার সঙ্গে করি নিত ॥

উজান চরের বাঁকে রে সেই উজান চরের টেঁকে।

দলে দলে যত ডাকু খাপ্ দি বসি থাকে ॥

দুরন্ত হার্মাদ্যা ডাকু কিনা কাম করে।

তেলের মত নাও রে তারার পঙ্খীর মত উড়ে ॥

এই না সময় হায় রে কথা শুন সভাজন।

মালেক নুরের কিছু কহি বিবরণ ॥

পিরীতির রসে তারা ভাসে দিন রাইত।

রংদিয়া আইল একদিন হার্মাদ্যার ডাকাইত॥

ঘরেতে র্পবেশিল ডাকু খুলিল সিন্দুক।

কাঁদি কাঁদি আজগর ভাঙ্গি ফেলায় বুগ॥

ট্যাকা কড়ি যত ছিল সব লইল লুডি।

নুরুন্নেছা কাইনতে লাগিল মাথা কুডি কুডি ॥

জাহিল হার্মাদ্যা ডাকু কিনা কাম করে।

কইন্যারে বাঁধি লইল কাঁধের উপরে ॥

মালেকরে লইল তারা হাতে পায়ে বাঁধি।

দুলা কইন্যা লইল সঙ্গে করাইব কি সাদী?

কাঁদিতে লাগিল হায়রে বুড়া ক্ষেতিয়াল।

সুখের সংসার তার হইল বেনাল ॥

[প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ৫ম খন্ড,সম্পা. ক্ষিতিশ মৌলিক।]

বাঙলার কৃষক, শিল্পী: এস.এম.সুলতান