হোম

+

Published : 25 Dec 2021, 08:48 AM

আধুনিক বিজ্ঞানে আমাদের বিজ্ঞানীদের অবদান নিয়ে তেমন কি কোনো লেখালেখি হয়েছে? বিজ্ঞান চর্চার খবরাখবর নিয়ে বাংলায় বই বেশি লেখা হয় না। আবার একেবারে যে কম, তা-ও বলা যায় না। তবে সত্যিকার যাঁরা বিজ্ঞান 'করেন', অর্থাৎ বিজ্ঞানী-অধ্যাপক-শিক্ষক, তাঁরা বিজ্ঞান নিয়ে লেখেন কম, অন্তত বাংলাভাষায়। তাই প্রকৃত বিজ্ঞান শেখার জন্য বাংলাভাষার বাইরে ইংরেজিতেই ধর্ণা দিতে হয়, কেননা আন্তর্জাতিক ভাষা বলতে এখন ইংরেজিই ভরসা, বিজ্ঞানে হোক কিংবা সমাজবিজ্ঞানে বা সাহিত্যে। সকল মান্য আন্তর্জাতিক জার্নালের ভাষা ইংরেজি, এবং পেশাদার জার্নালে প্রকাশ না-পেলে বিজ্ঞানের প্রবন্ধ মান্যতা পাবার কথা নয়, কেননা পিয়ার-রিভিউ এখনকার দিনে স্বীকৃত একটি পন্থা।

বিজ্ঞানের নানা চমকপ্রদ খবর নিয়ে কিছু বই লেখা হয় বটে। তাছাড়া সংবাদপত্রগুলোতেও এ সংক্রান্ত চটকদার খবরাখবর প্রায়ই থাকে। কিন্তু এগুলোর সমস্যা হলো এই জাতীয় লেখাগুলো চটকদারিত্ব ও চমৎকারিত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে। এসব সুপারফিশিয়াল বা অগভীর লেখা থেকে প্রকৃত বিজ্ঞান শেখা যায় না। বিজ্ঞানের যে একটা রূপ আছে, রস আছে তা অধরাই থেকে যায়। তাই প্রথিতযশা বিজ্ঞানী যখন বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে বই লেখেন তখন আগ্রহী হয়ে হাত বাড়াই কিছু শেখার জন্য। কারণ অন্যখান থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা যায় বটে, কিন্তু একজন প্রকৃত বিজ্ঞানীই পারেন বিজ্ঞান শেখাতে। বিশেষ করে বলতে হয়, বিজ্ঞানীদের জীবনচর্যা, জিজ্ঞাসা, শিক্ষা-প্রস্তুতী, চিন্তার ধারাচিত্রগুলোও যখন আরেকজন বিজ্ঞানী ধরিয়ে দেন তবে তো সর্বেসর্বা। বিশ্বসাহিত্যে আছে এমন কিছু মুশটিমেয় বই। উদাহরণ দেওয়া যায় আব্রাহাম পেইস রচিত আইনস্টাইনের জীবন ও কর্ম নিয়ে অসাধারণ গ্রন্থ 'সাটল ইজ দ্য লর্ড' বইটির কথা কিংবা জেরিমি বার্নস্টেইনের 'আইনস্টাইন' বইটি অথবা অ্যান্ড্রু হজেস রচিত এবং চলচ্চিত্রায়িত গ্রন্থ 'অ্যালান টুরিং- দ্য এনিগমা' বইটির কথা। ইংরেজিতে এমন দু-চারটি আরো আছে। তবে বাংলা ভাষায় এমন নৈবেদ্য অতি-বিরল। পূর্ণিমা সিংহের 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু', অত্রি মুখোপাধ্যায়ের 'অবিনাশ মেঘনাদ সাহা', গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মেঘনাদ সাহা' কয়েকটি ব্যতিক্রমী বাংলা প্রয়াস।

ঠিক এই ঘরানার একটি বই 'বিজ্ঞানে আমাদের উত্তরাধিকার'। বইটির লেখক প্রফেসর এ এম হারুন-অর-রশীদ একজন প্রথিতযশা পদার্থবিজ্ঞানী। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার অভিজ্ঞতা আছে এই বিজ্ঞানীর। ছাত্রজীবনেও তিনি ছিলেন অনন্য-সাধারণ প্রতিভার অধিকারী এবং বেশ কয়েকটি নামীদামী বৃত্তির প্রাপক। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালামের সাথে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার অভিজ্ঞতা আছে। বিদেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে দীর্ঘ অধ্যাপনার পর অবসর গ্রহণ এবং বর্তমানে ইউজিসি অধ্যাপক। এরকম একজন বিজ্ঞানী যখন প্রাঞ্জল বাংলায় একটি সুন্দর বই উপহার দেন তখন আনন্দিত হই এই ভেবে যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের হাতে একটা দেবার মতো, পড়ার মতো আলোকদিশারী বই দেওয়া যাবে। এই বইটিতে দেশী-বিদেশী কয়েকজন বিজ্ঞানীর জীবনচর্যা ও বিজ্ঞান-সাধনা আলোচিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের দেশীয় বিজ্ঞান-চর্চার যে একটা ধারা আছে, যেটা আমরা ভুলতে বসেছি, সেটাই এই বই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা থেকে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা এবং কাজী মোতাহার হোসেনের অবদান এখানে সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। এবং অবশ্যই আছেন আইনস্টাইন, তাঁর উত্তরাধিকার, নীল্স্ বোরের সাথে তাঁর বিখ্যাত বিতর্ক, কোয়ান্টাম তত্ত্বের গোড়ার প্রশ্ন, চমস্কির ভাষাচিন্তন, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-লেখা, বিজ্ঞান-ভাবনা সবই আছে। কিন্তু পীড়াদায়কভাবে নেই মেঘনাদ সাহা, নেই কুদরত-ই-খুদা!

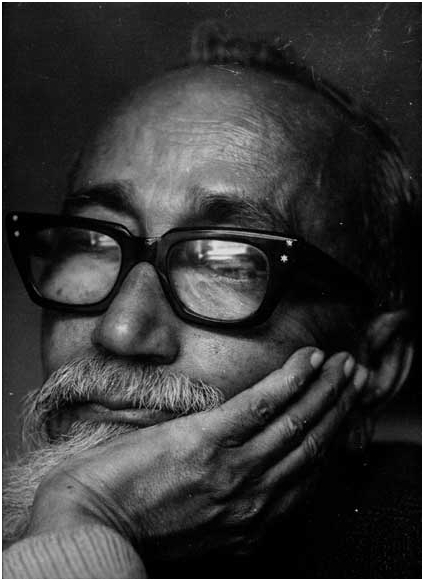

প্রয়াত চিন্তাবিদ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক (১৯১৪-১৯৯৯) প্রায়শই লেখককে প্রশ্ন করতেন তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখনী নিয়ে, 'এইসব লেইখ্যা কেন যে সময় আর ক্ষমতা নষ্ট করেন আপনারা! কয়দিন থাকবো?' লেখক স্বীকার করেছেন, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর তাঁর জানা নেই। সব প্রশ্নের যেমন উত্তর হয় না, কিছু প্রশ্ন তেমনই ভাবায়। আর অধ্যাপক রাজ্জাকের এই ভুবন-বিদারী প্রশ্ন ('কয়দিন থাকবো?') বোধকরি প্রফেসর রশীদকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের নানান বই। লেখক স্বীকার করেছেন বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার সীমাবদ্ধতা, যেটা আসলে পরিভাষার সমস্যা। ইংরেজি আজ এতোখানি সার্বজনীন যে আজকাল ইংরেজি ভাষা না-জেনে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা করা সম্ভব নয়। তবুও লেখক 'পিছুপা' হননি। পূর্বসূরী কয়েকজন বিজ্ঞানীর অবদান, তাঁদের বিজ্ঞান-চিন্তা ও 'সুকৃতি থেকে বাঙালি পাঠককে উপহার দেয়াই এই প্রবন্ধ সঙ্কলনের মূল্য উদ্দেশ্য'।

প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক (১৯১৪-১৯৯৯)

বইটির প্রথম অধ্যায়টির, নাম 'আইনস্টাইনের উত্তরাধিকার', দিয়েই কথা দিয়ে শুরু করা যাক এবং এটিই এই বইয়ের বৃহত্তম অধ্যায়। এই অধ্যায়টিতে আইনস্টাইনের সারাজীবনের কাজ নিয়েই আলোচনা এসেছে। সেই প্রসঙ্গে এসেছে সাম্প্রতিক কর্মকান্ডের খবরাখবর, গবেষণার সাম্প্রতিক ফলাফল যা আইনস্টাইনই শুরু করেছিলেন। আইনস্টাইনের 'সমগ্র জীবনে যেসব ধারণার বীজ বপন করে গিয়েছেন' সেইসব বীজগুলোই এবং তাদের সৃষ্ট মহীরুহগুলোকে নিয়েই এই বৃহৎ অধ্যায়টি রচিত হয়েছে। চমৎকার মনোগ্রাহী আলোচনা বলতেই হয়। ইংরেজিতে যাকে বলে "tour de force"। এই অধ্যায়টি তেমনই অর্থাৎ আইনস্টাইনের সকল কর্মকান্ডের এক সংক্ষিপ্ত আকর। আলোচনায় এসেছে আলোর উপর মহাকর্ষের প্রভাব, কোয়ান্টাম তত্ত্বের কিছু গোড়ার কথা, বসু-আইনস্টাইন ঘনীভুত অবস্থা (Bose-Einstein condensate, BEC), আণবিক লেজার, কোয়ান্টাম কমপিউটার, বোর-আইনস্টাইন বিতর্ক (এটা নিয়ে পরে একটা আলাদা অধ্যায় আছে), শ্রোয়েডিঙ্গারের মার্জার-সমস্যা, বহু-বিশ্বের ধারণা, অ্যালান অ্যাসপেক্টের বিখ্যাত গবেষণার কথা, ন্যানোপ্রযুক্তির কথা, ডিকোহেরেন্সের কথা, আণবিক ঘড়ির কথা, সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে মহাকর্ষ তরঙ্গের কথা, আইনস্টাইন-চাকতির কথা, বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বে পটভূমি বিকিরণের তাৎপর্য ব্যাখা, স্ফীতিশীল বিশ্বের কথা, অদৃশ্য বস্তু-কৃষ্ণবিবর-মহাজাগতিক-ধ্রুবকের কথা, কিপ থর্নের সময়-ভ্রমণ সংক্রান্ত আলোচনা, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং সবশেষে স্ট্রিং থিওরি। এক কথায় কী নেই এখানে – আধুনিক বিজ্ঞান-চিন্তার একটা আকর-প্রবন্ধ এই পঁচিশ পাতার অধ্যায়টি। প্রফেসর রশীদ বলছেন, 'যে তিন-চারটি ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের এই উত্তরাধিকার আজও মানুষের সভ্যতা বিপুলভাবে প্রভাবিত করে চলেছে অর্থাৎ কোয়ান্টাম তত্ত্ব, সাধারণ আপেক্ষিকতা, বিশ্বসৃষ্টি এবং একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব এর প্রত্যেকটিতে রয়েছে আইনস্টাইনের কালজয়ী প্রতিভার অক্ষয়, অব্যয় স্বাক্ষর…'।

ছবি: আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। ১৮৯৭ সালে রয়াল ইনস্টিটিউশনে তোলা ছবি, সাথে তাঁর ইকুইপমেন্ট সেট-আপ দেখা যাচ্ছে।

ছবি: জগদীশের যন্ত্রঃ উপরে স্কেচ এবং নিচে কাছ থেকে তোলা ছবি। নিচের ছবির বাঁপাশে প্রেরণ এন্টেনা ও ডানপাশে গ্রাহক এন্টেনা দেখা যাচ্ছে, পুরো সেট-আপটি একটি ঘূর্ণ্যমান টেবিলের ওপর রাখা আছে।

আচার্য জগদীশ চন্দ্রের উপর দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে আলোচনা হয়েছে, কিছুটা সংক্ষিপ্ত হলেও গভীরতার দিক দিয়ে মোটেই হাল্কা নয়। জগদীশের বেতার-তরঙ্গ পরীক্ষণ এবং উদ্ভিদের প্রাণ সংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশের পারস্পরিক গাঢ় বন্ধুত্বের বিষয়গুলো এই লেখায় উঠে এসেছে। প্রফেসর রশীদ ঠিকই লক্ষ করেছেন,

'জগদীশচন্দ্র যে বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন তার ত্রিশ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয় বার্লিনের বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় ভৌত-প্রযুক্তি গবেষণাগার। … [জগদীশের] বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অসাধারণত্ব এর থেকেই বোঝা যায় যে হার্ৎসের আবিষ্কারের কিছুদিনের মধ্যেই সুদূর কলকাতায় বসে তিনি ঐ একই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং দ্রুত অভাবিত সাফল্য লাভ করেন। বিজ্ঞান গবেষণার কোনো ঐতিহ্যই ভারতে ছিল না এবং ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলকাতায় বিজ্ঞান-গবেষণাগার বলতেও তেমন কিছু ছিল না'।

জগদীশচন্দ্রের অবদান বঝুতে হলে প্রফেসর রশীদের এই লাইন ক'টি আমাদের অনুধাবন করতে হবে। এখান থেকেই বোঝা যায় কী ধরনের ঐতিহাসিক অবস্থায় এবং কী ধরনের ভৌত কাঠামোয় জগদীশচন্দ্রকে কাজ করতে হয়েছিল। এইরকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই জগদীশচন্দ্র ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সীতে এক ঘরোয়া প্রদর্শনীতে বেতর-সংকেত তরঙ্গাকারে প্রেরণ ও গ্রহন করতে সক্ষম হন। এই কাজের স্বীকৃতি পেতে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয় এবং ১৯৯৮ সালের আন্তর্জাতিক তড়িৎ কৌশল সংস্থার (IEEE) 'প্রসিডিংস্'-এ (ভলিউম ৮৬, সংখ্যা ১) এই বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত প্রায় ১৮ বছর তিনি বেতার-গবেষণা করেন। এবং তারপর ১৯০০ সাল থেকে পরের ত্রিশটি বছর আচার্য জড় ও জীবের সাড়া-প্রদান সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন। বায়োফিজিক্সে তাঁর যথেষ্ট মৌলিক অবদান রয়েছে। তাঁর উদ্ভাবিত সংবেদনশীল যন্ত্রাদির সাহায্যে উদ্ভিদের প্রাণ-চাঞ্চল্য বর্ধিত আকারে দেখা সম্ভব হয়েছিল। এসময়ে তিনি জড় ও জীবের মধ্যে সেন্টিমিটার-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ শোষণে সাদৃশ্য লক্ষ করেন। জড় ও জীবের সাড়াদানের সাদৃশ্য থেকে জগদীশ উপসংহারে এসেছিলেন যে জীব, উদ্ভিদ ও ধাতুর সাড়াদানের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সিদ্বান্তকে খুব একটা 'বৈজ্ঞানিক' বলা যায় না। কারণ '…পেশির অংশ বা ধাতুর মধ্যে আণবিক গঠনের দিক দিয়ে সাদৃশ্য রযেছে, কারণ প্রকৃতির সবকিছুই অণু-পরমাণু দিয়ে গঠিত। সুতরাং আণবিক পর্যায়ে সাড়ার মধ্যে সাদৃশ্য থাকবেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে জীব ও জড়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই'। প্রফেসর রশীদের এই ব্যাখ্যা সংক্ষেপে এই ব্যাপারটার ইতি টেনেছে। এবং অনেকেই ঠাট্টা করে বলেন যে জগদীশচন্দ্র শেষ বয়সে টেবিল-চেয়ারে প্রাণের অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু তারপরও স্বীকার করতেই হয় এ উপমহাদেশে তিনিই এক্সপেরিমেন্টালিস্টদের জনক। ড. রশীদের ভাষায়, 'বহু চড়াই-উতরাই পার হয়ে বিজ্ঞান আজ উপমহাদেশে নিজস্ব একটা স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে, যার জন্য জগদীশচন্দ্রের মতো পথিকৃতরাই দায়ী। আমরা উত্তরসূরীররা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ'। যথার্থই সার্থক লেখনী।

পরের অধ্যায়টি বসু-আইনস্টাইন ঘনীভবন বা BEC নিয়ে। পদার্থবিজ্ঞানের এটি একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কার এবং পরমাণুর এই ঘনীভূত অবস্থা, যা আসলে পদার্থেরই পঞ্চম অবস্থা, কোয়ান্টাম তত্ত্ব সংক্রান্ত ধারণাগুলোকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। অতি-নিম্নতাপমাত্রায় পরমাণুর তরঙ্গ-অপেক্ষক বা ওয়েভ-ফাংশনের ওভারল্যাপের ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে সকল পরমাণু একই তাল ও লয়ে ছন্দোবদ্ধ হয়ে দুলতে থাকে। এটাই 'বোস-আইনস্টাইন কনডেন্সেট'। এই ঘনীভূত অবস্থার ব্যাখ্যা দানের পাশাপাশি প্রফেসর রশীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথাও তুলে ধরেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেসময়কার পরিবেশ, সত্যেন বোসের অবদান ইত্যাদি চলে এসেছে এ লেখায়। প্রফেসর রশীদ একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বোস প্রফেসর' ছিলেন, কাজেই সত্যেন বোসের যোগ্য উওরাধিকারী তো তিনিই! সেই সূত্রে বসু-কৃত বোস-আইনস্টাইন সম্ভাবনা-বিন্যাস সংক্রান্ত আলোচনাটিও চলে এসেছে এবং লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে সত্যেন বসুর একটি 'অসাধারণ অনুপ্রাণিত অনুমান' বা inspired guess গাণিতিক ভাষ্যে সুন্দরভাবে রূপায়ণ পেল। আজ বিশ্বের অর্ধেক কণিকা 'বোসন' নামে পরিচিত বা আমাদের সত্যেন বোসেরই নাম স্মরণ করায়।

বইটির চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম এবং নবম অধ্যায়ের কিছু অংশে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই অধ্যায়গুলো এই বইয়ের অন্যতম চিত্তাকর্ষক দিক। বিশেষ করে 'রবীন্দ্রমানসে বিজ্ঞান' (তৃতীয় অধ্যায়) বইটির দ্বিতীয় বৃহত্তম অধ্যায়। আমরা হয়ত অনেকেই জানিনা যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে লেখার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ছিল পথিকৃতের ভূমিকা। গত শতাব্দীর শুরুর দিকে বিশ্বকবির লেখা 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থখানি বাংলায় আধুনিক বিজ্ঞানের বার্তাকে এমন সুলিখিতভাবে নিয়ে এসেছে যে ভাবতে অবাক হতে হয় রবীন্দ্রনাথ আসলে শিল্পী ও কবি নাকি বিজ্ঞান-লেখক। রবীন্দ্র-প্রতিভার এক সার্থক প্রকাশ এই 'বিশ্বপরিচয়' যার পরতে-পরতে ছড়িয়ে আছে আধুনিক বিজ্ঞানের সকল সত্য অনুভব। সি. পি. স্নো লিখিত 'টু কালচার্স' এ যে সমস্যার প্রতি দৃকপাত করা হয়েছিল (যে বিজ্ঞানের জগতের মানুষজন ও কলাজগতের দিকপালদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার অভাব) রবীন্দ্রনাথই এই দুই প্রান্তবাসীর প্রকৃত মেলবন্ধনকারী। আধুনিক বিজ্ঞানের নানান খুঁটিনাটি যে একজন কবি-মানস উপলব্ধি করতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একমাত্র প্রমাণ। তাঁর পরে মনে হয় না আর কেউ তেমনটি পেরেছেন। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের ব্যাপারে গুরুদেব অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন সময়ের প্রসঙ্গ-কাঠামো ভিত্তিক আপেক্ষিকতা যেটা তাঁর 'শেষের কবিতায়' এসেছে। এমনকি সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের অনুযায়ী মহাকর্ষ যে স্থান-কালের বক্রতা থেকে আসে সেটাও তিনি বুঝেছিলেন, 'আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারেই প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ' (-'বিশ্বপরিচয়')। এবংবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলি যখন পরিবেশিত হচ্ছে, তখন কিন্তু বাঙালি মানস স্বরাজ আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত, নচেত গল্প-কবিতায় মগ্ন, সায়েন্স নিয়ে ভাবার সময়ও নাই, দরকারও ছিল না। সুদীর্ঘ উপনিবেশিক শাসন বাঙালিকে অন্ধ ও পরমুখাপেক্ষী করে রেখেছিল, বাঙালির মনোজগতে তখন বিজ্ঞান আসলে প্রভুর জ্ঞান – এই আপ্তবাক্যে অবচেতনভাবেই মুহ্যমান ছিল। প্রফেসর রশীদ আক্ষেপ করে বলেছেন,

'দেশকালের বক্রতার জন্যই অভিকর্ষ [অনুভূত হয়] একথা রবীন্দ্রনাথ এমন সময়ে বাঙালি পাঠককে বলেছিলেন যখন সে সম্বন্ধে খুব বেশি ঔৎসুক্য এদেশে ছিল না। আসলে এ দেশ হলো কবিতা আর গানের দেশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র কবিতায় আর গানে ছন্দ আর সুরের ঝঙ্কারের প্রতি বাঙালি মনের চিরন্তন আকর্ষণকে রূপ দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর নিজের মনটি যে আশ্চর্যজনকভাবে বিজ্ঞানানুগ ছিল এ খবর ক'জনে রাখেন?'

ছবি: সি পি স্নো এবং 'দ্য টু কালচার্স'

রবীন্দ্রমানসে বিজ্ঞানের বীজ বপন করেছিলেন তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর গৃহশিক্ষক সীতানাথ ঘোষ আর পাঠ-সহায়ক বিজ্ঞান বিষয়ক বইপ্রত্র। সীতানাথ তাঁকে 'যন্ত্রযোগে প্রকৃতি-বিজ্ঞান' শেখাতেন। আর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শেখাতেন আকাশ-চেনা, ডালহৌসি পাহাড়ে এক অনবদ্য ভঙ্গিমায়, যে ভঙ্গিমা বৈদিক ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'তিনি (দেবেন্দ্রনাথ) আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন। গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষপথের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলে লিখেছিলুম জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা; আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে'। এমনটি ছিল শৈশবে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রেক্ষাপট। কাজেই তাঁর আশ্চর্য প্রতিভা যে বিজ্ঞানানুগ হবে তাতে আর সন্দেহ কী ? কৌতূহলের বিষয় এই যে, প্রথম রচিত এই প্রবন্ধটির নাম ছিল 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'। অন্যগ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে এই প্রবন্ধ। এই বিষয়টি এখনো মানুষকে তাড়িত করে ফিরছে। মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে-কি-নেই। বিশেষ করে এখন, যখন সৌরজগতের বাইরে শতাধিক নক্ষত্রে গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সুবিপুল মহাবিশ্বে আর কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী নেই এটা মেনে নেওয়া যায় না। যদিও এর কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আজকাল বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করে এই বিষয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে। বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা জনপ্রিয় প্রবাদ হলো- 'বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ'। অর্থাৎ শিল্প-কাব্যময় কোনো সুন্দর জিনিসকে ভেঙ্গে তার শুধু বস্তুগত নির্যাসটুকুই বিজ্ঞান সরবরাহ করে। রঙধনুর সাতরঙের মনোহারী বর্ণচ্ছটাকে ভেঙ্গে বিজ্ঞান বলে আসলে এটা আলোর বিচ্ছুরণের এক প্রাকৃতিক লীলা – যা কবি কীটসের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল। Unweaving the Rainbow কবিতায় কীটস নিউটনকে তিরস্কার করেছিলেন কাব্যিক সৌন্দর্যের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদের জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন-

'হে পণ্ডিতের গ্রহ

তুমি জ্যোতিষের সত্য

সে কথা মানবই

সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।

কিন্তু এ সত্য তার চেয়েও সত্য

যেখানে তুমি আমাদেরি

আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,

যেখানে তুমি ছোট, তুমি সুন্দর

যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশির বিন্দুর

সঙ্গে তোমার তুলনা'।

অর্থাৎ শুকতারার যে কাব্যিক সৌন্দর্য তার মহিমারই গান গাইলেন কবি, পড়ে থাক 'পণ্ডিতের গ্রহ' যেটা হয়ত 'জ্যোতিষের সত্য', কিন্তু মরমী মনে সন্ধ্যাকাশের তারা যেটা 'হেমন্তের শিশির বিন্দুর' মতোই পশ্চিমাকাশে টলটলে তার জয়গানই সার্বজনীন আবেদনময়। অবশ্য এখানেই থেমে থাকলে বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে এগুনো শক্ত, তাই প্রফেসর রশীদ বলেছেন, 'হেমন্তের শিশির বিন্দুর সঙ্গে তুলনা করেই অবশ্য শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে সবকিছু জানা যায় না। জানার জন্য প্রয়োজন বিশাল দূরবীক্ষণযন্ত্র বা মহাকাশযান…'। তবে আমরা একথাও মানব যে নির্ভেজাল বিজ্ঞান মানুষকে হ্লাদিত করে না, তাই দরকার হৃদয় উজাড় করা গান আর কবিতার। এই মরম-ঘেষা বার্তা এক হৃদয় থেকে হাজার হৃদয়ে বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবনের ডাক দিয়ে যায় এক আবেগী বহিঃপ্রকাশের। এই আবেগের এক প্রধানতম কান্ডারী হওয়া সত্ত্বেও গুরুদেব কিন্তু বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলেননি, আর সেখানেই তাঁর মাহাত্ম্য। অন্নদাশঙ্কর রায়ের বরাতে জানতে পারি ১৯২৪ সালে তাঁর সাথে যখন গুরুদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন গুরুদেব একখানা 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকা পড়ছিলেন। এই পত্রিকাটি আজও চালু আছে এবং বিজ্ঞান শেখার জন্য এই অনবদ্য পত্রিকাটির কোনো বিকল্প নেই। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই গুরুদেবকে দেখা গেছে গণিত নিয়ে মাতোয়ারা হতে, তিনি নিজেই হগবেনের 'ম্যাথমেটিক্স ফর দি মিলিয়ন' বইটি পড়ছিলেন এবং অন্যদেরকেও পড়তে বলছিলেন। এই না হলে রবীন্দ্রনাথ !

জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানারকম আবিষ্কার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই অবহিত ছিলেন। তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' এবং অন্যান্য কবিতা ও গান থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তাছাড়া নক্ষত্রের ব্যাপার-স্যাপারও কবিগুরু জানতেন, যদিও সেইসময়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা আজকের মতো স্বচ্ছ ছিল না। তবুও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা আধুনিক তত্ত্বের প্রতিফলন দেখতে পাই-

শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়

মোর রোমে রোমে লোকে লোকান্তরে

গ্রহে সূর্য-তারকা নিত্যকাল ধরে।

অণু-পরমাণু নৃত্য কলরোল-

কিংবা,

এই পৃথিবীর প্রান্ত হতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি

জেনেছে আজ তারা বক্ষে উজ্জ্বলিত সৃষ্টি

উন্মথিত বহ্নিশিখা-প্লাবন-নির্ঝরে

কোটি যোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে।

এসব তো আজ বিজ্ঞানের সত্য। এখন আমরা জানি, আমাদের সবার দেহে, এই মানবদেহের শিরায়-শিরায় যে লোহিত ধারা প্রবাহমান, তার মধ্যে থাকে অক্সিজেন এবং লোহা-বহনকারী বিশেষ একটি বৃহৎ অণু (যার জন্য রক্ত লাল দেখায়) এসবই তৈরি হয়েছে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে। তারপর অন্তিম-পর্যায়ে সেসব নক্ষত্র বিস্ফারিত হয়ে এসব ভারী-মৌল ছড়িয়ে দিয়েছে আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘে। সেখান থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন তারা, আর এভাবেই প্রবহমান সৃজনের ধারা, যা এই ব্রহ্মা-কে প্রাণস্পন্দনে করেছে এক অমৃতলোক।

'জ্যোতিষের সত্য' ছাড়াও গুরুদেব প্রাণের রহস্যের কথা জেনেছিলেন, বিবর্তনের কথা জেনেছিলেন, এমনকি কৃষি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অভিজ্ঞতাও তাঁর ঝুলিতে ছিল। ডারউইনের বিবর্তন সংক্রান্ত বাদানুবাদ তাঁর কাছে ঠিকই পৌঁছেছিল এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে কবি-প্রবর বিবর্তনের সারবস্তুটি ঠিকই অনুধাবন করেছিলেন। প্রফেসর রশীদ বলছেন, 'পায়ের কাজ থেকে হাতকে মুক্তি দেয়া এটাই হলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের একটি ধাপ এবং দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে থাকার দাবীতে প্রয়োজন হয়েছে মস্তিষ্ক চর্চার। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে দু'পায়ে দাড়ানো মানুষ তার মস্তিষ্ককে করেছে জটিলতর, উজ্জ্বলতর আর সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্রুততর'। এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ গুছিয়ে সুন্দর করে বলে গেছেন তাঁর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে। জীবনের সংকেতলিপি হিসেবে ডি.এন.এ'র কথা কবিগুরু জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু 'ডাবল হেলিক্স' আবিষ্কারের অনেক আগেই গুরুদেবের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তবু আমরা বিস্মিত হই, যখন দেখি 'বিশ্বপরিচয়' বইতে তিনি লিখছেন,

"একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহুকোটি বছর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। … যোজনা করবার, শোধন করবার, অতিজটিল কর্মতন্ত্র উদ্ভাবন ও চালনা করবার বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন ভাবে তাদের মধ্যে কোথায় আছে, কেমন করে তাদের ভেতর দিয়ে নিজকে সক্রিয় করেছে, উত্তরোত্তর, অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না।"

অবশ্য গুরুদেব যদি বেঁচে থাকতেন, তবে দেখতে পেতেন আজকের জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং কোথায় পৌঁছেছে, অতিসম্প্রতি একটি গবেষকদল সম্পূর্ণ কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত একটি ডি.এন.এ তন্তু একটি জীবন্ত কোষে প্রতিস্থাপন করেছে এবং কোষটি ঐ সংযোজিত বার্তা মোতাবেক আচরণ করছে। এসবই সম্ভব হয়েছে ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড নামের অত্যাশ্চর্য সুতাকৃতির অণুর ভেতরে থরে-থরে সাজানো তথ্যের পাঠোদ্ধারের ফলে। পৃথিবীর মাটিতে প্রথম প্রাণ উদ্ভবের মুহুর্তটিও কবিগুরুর এক অনবদ্য কবিতায় ফুঁটে উঠেছে। পড়ে দেখুন, কী কাব্যিক, কী ছন্দোময়, কী মহাসত্যের ঘোষণা, কী মরমী অথচ একই সাথে কত বিজ্ঞানময় এ উচ্চারণ-

এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি

প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি

জড়ের বিরাট অঙ্কতলে

উদ্ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়

শাখায়িত রূপে রূপান্তরে

অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া

আচ্ছন্ন করিয়াছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি

কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়

অসংখ্য দিবসরাত্রি অবসানে

মন্থরগমনে এল

মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে;

নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে

নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী;

অপূর্ব আলোকে

মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,

পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে

অঙ্কে অঙ্কে চৈতনের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা-

আমি সে নাট্যের পাত্রদলে

পরিয়াছি সাজ

আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে

এ আমার পরম বিস্ময়।

আলোচিত বইটিতে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হলে ভালো লাগত, কারণ তা প্রাসঙ্গিকও বটে। কিন্তু এই কবিতাটি আমাদের জৈবনিক ইতিহাসের এক জটিল কিন্তু প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের এক দারুণ কাব্যময় পরিচিতি। এককোষী প্রাণী থেকে জীবনের জয়যাত্রা শুধু বায়োলজিতে নয়, আমাদের দর্শন ও সাহিত্যেও তার গুরুত্ব আছে।

ছবি: রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন, বার্লিনে, ১৪ই জুলাই ১৯৩০

আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের এক ঐতিহাসিক কথোপকথনের কাহিনি আমরা পড়েছি। সেখানে বিজ্ঞানী প্রবর এবং গুরুদেবের মধ্যকার উচ্চ দার্শনিক আলাপচারিতার কথা আজ সুবিদিত। তাঁদের মধ্যে একাধিকবার বাক্যালাপ হয়েছে। তবে সত্তার অস্তিত্ব, সৌন্দর্য ও আপেক্ষিক সত্যের ব্যাপারে তাঁদের যে আলাপ তা আজো ভাবনার খোরাক দেয়। বইটির চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে এবং ষষ্ঠ অধ্যায় পুরোটা জুড়েই আছে আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক কথোপকথনের কাহিনি। এই সাক্ষাৎকারের ফাঁকে ফাঁকে প্রফেসর রশীদ দক্ষতার সাথে ঢুকিয়ে দিয়েছেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের গোড়ার কথা, এর জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যার কথা, সম্ভাবনা বনাম বাস্তবতার মৌলিক দ্বন্দ্ব এবং পর্যবেক্ষকের অনিবার্য ভূমিকার কথা। নিউটনীয় বলবিজ্ঞানের ধ্রুপদী জগতে আমরা সচরাচর কোনো বস্তুকণার অবস্থান ও ভরবেগ নিখুঁতভাবে মেপে থাকি এবং কোনো সেইজন্য প্রাথমিক শর্ত ও অবস্থান জানা থাকলে এবং কোনো বস্তুকণার উপর সকল ক্রিয়াশীল বল জানা থাকলে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে বস্তুকণাটির অবস্থান-ভরবেগ-গতির অভিমুখ এসবই আমরা বলে দিতে পারি। এই বিশ্বচরাচর ঘড়ির কাঁটার মতোই নিয়মানুবর্তী এবং অবশ্যই নিশ্চয়তাভিত্তিক। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে অন্য কথা। সেখানে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব কাজ করে – কণার অবস্থান ও ভরবেগ একই পরীক্ষণে সমান নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যায় না। এখানে কণার জন্য একটি ওয়েভ-ফাংশন লেখা যায় যার জন্য রয়েছে একটি অত্যন্ত মনোহারী দ্বিতীয়-মাত্রার শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ। এই ওয়েব-ফাংশনের মানে কী ? নিলস বোরের মতে এই ওয়েভ-ফাংশনের বর্গ-মান সম্ভাবনা নির্দেশ করে। ১৯২৬ সালে ম্যাক্স বর্ন এই ব্যাখ্যা দেন এবং পরের বছর বোর এর বিস্তারিত প্রকাশ করেন। বোর ছিলেন সম্ভাবনাভিত্তিক 'কোপেনহেগেন ব্যাখ্যার' আজীবন সমর্থক। এবং এই নিয়েই আইনস্টাইনের সাথে তাঁর বির্তক যেটা আলোচ্য বইয়ের সম্পূর্ণ একটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। 'কোয়ান্টাম জগতের পরিবর্তিত বাস্তবতার ছবি আইনস্টাইন গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। কেননা তা চিরায়ত বিজ্ঞানের সঙ্গে সর্বব্যাপী ঐক্যের পরিপন্থী। কোয়ান্টাম তত্ত্বকে তাই তিনি বলতেন অসম্পূর্ণ'। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে বোরের ধারণাই চূড়ান্ত বলে মনে হয়। বিশেষ করে ১৯৮০'র দশকে অ্যালান আসপেক্টের করা পরীক্ষণে 'বেলের অসমতা' সত্য বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। অর্থাৎ কোয়ান্টাম বাস্তবতার ব্যাপারে আইনস্টাইন ভুল করেছেন। বির্তকটা আরো জটিল হয়ে ওঠে যখন 'ওয়েভ-ফাংশনের কোলাপ্স' সংক্রান্ত ধারণা আলোচনায় আসে। এ সংক্রান্ত 'শ্রোয়েডিঙ্গারের বেড়াল' সমস্যাটি উল্লেখ্য। একটি আবদ্ধ বাক্সে একটি জীবিত বেড়াল এবং একটি বিষধর তেজস্ক্রিয় পদার্থ একত্রে রাখা হলো। নির্দিষ্ট সময় পর উক্ত পদার্থের তেজস্ক্রিয়ায় বেড়ালটির পঞ্চত্ব প্রাপ্তির কথা। এখন বাক্স না খুলে বলা সম্ভব নয় যে আসলে বেড়ালটি জীবিত না মৃত। যতক্ষণ বাক্সটি খোলা না হচ্ছে ততক্ষণ বেড়ালটি জীবিত ও মৃতের একটি উপরিপাতিত অবস্থায় থাকবে। কেননা দুই অবস্থাতেই বেড়ালটির জন্য ওয়েভ-ফাংশন লেখা যায়। কেবলমাত্র একজন দর্শক যখন বাক্সটি খোলেন তখনই বোঝা যায় বেড়ালটির আসল অবস্থা। বেড়ালের জন্য এটাই ওয়েভ-ফাংশনের কোলাপ্স – অর্থাৎ একাধিক সম্ভাবনার মধ্যে একটি মানকে পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত করা। এভাবে কোয়ান্টাম দুনিয়ায় পর্যবেক্ষকের ভূমিকা এসে পড়ে। ফলে আমি না দেখলে আকাশের চাঁদটি একটি ভৌতিক উপরিপাতিত অবস্থায় থাকে, আর যেই আমি তাকাই তখনই তার ওয়েভ-ফাংশন কোলাপ্স করে এবং চাঁদটি দৃশ্যমান হয় (বা হয় না – দুটোই পরীক্ষার আইনানুগ ফলাফল)। এই ধরনের সম্ভাবনাময় জগৎ আইনস্টাইনের অপছন্দ ছিল। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বাস্তবতা নিয়েই কবিগুরু ও আইস্টাইনের কথাবার্তা হয়। এই ঐতিহাসিক কথোপকথনের একটা চুম্বক অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, তবে এ-সংক্রান্ত একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন এবং আনুষাঙ্গিক আলোচনার জন্য সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সংকলিত এবং সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন – এক অমীমাংসিত সংলাপ' (সাহিত্য সংসদ, ২০১৪) অবশ্য পঠনীয়ঃ

আইনস্টাইন: বিশ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি পৃথক ধারণা আছে – এক. একটি অনন্য একক হিসেবে বিশ্ব বা প্রকৃতি যা মানুষের ওপর নির্ভরশীল। দুই. বিশ্বের বাস্তবতা মানব-নিরপেক্ষ।

রবীন্দ্রনাথ: তাহলেও আমাদের বিশ্ব শাশ্বত মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এটাই আমরা সত্য হিসেবে জানি, এবং সৌন্দর্য হিসেবে অনুভব করি।

আইনস্টাইন: এটা একেবারেই বিশ্ব সম্বন্ধে মানবিক ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ: বিশ্বটাই মানবিক বিশ্ব- তার বৈজ্ঞানিক পবিচয়ও হলো বিজ্ঞানী মানুষের দৃষ্টিকোণেরই পরিচয়। সুতরাং আমাদের স্বজ্ঞার বাইরে বিশ্বের অস্তিত্ব নেই; এটা একটা আপেক্ষিক জগৎ যা তার জন্য আমাদের চেতনার ওপরই নির্ভর করে।

আইনস্টাইন: তাহলে সত্য অথবা সৌন্দর্য মানব-নিরপেক্ষ নয়?

রবীন্দ্রনাথ: না, আমার তা মনে হয় না।

আইনস্টাইন: যদি কোনো মানুষই না থাকে তখনও কি বেলভিডিয়ারের অ্যাপোলো সুন্দর থাকবে?

রবীন্দ্রনাথ: না।

আইনস্টাইন: সৌন্দর্যের এই ধারণার সঙ্গে আমি একমত, কিন্তু সত্য সম্পর্কে নয়।

রবীন্দ্রনাথ: নয় কেন ? মানুষের মধ্য দিয়েই সত্যের উপলব্ধি হয়।

আইনস্টাইন: আমার ধারণা যে সঠিক প্রমাণ করতে পারবো না; কিন্তু এটাই আমার ধর্ম।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই হেঁয়ালি নিয়ে লেখালেখি-বির্তক কম হয়নি। আইনস্টাইন ও বোরের (সপ্তম অধ্যায়) এবং পরবর্তীতে স্টিফেন হকিং ও রজার পেনরোজের বির্তক (সারাংশ পৃ.১১৩-এ বিধৃত) স্মরণযোগ্য। কিন্তু একথা আজ বলা যায় না যে এই ধারণাগত বির্তকের কোনো সমাধান হয়েছে। যদিও অধিকাংশ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বিপরীতেই অবস্থান করেন। প্রফেসর রশীদ বলেছেন, 'কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা অনুসারে কোনো পরীক্ষণের পরীক্ষক হিসেবে মানুষ পদার্থবিজ্ঞানের একটা অপরিহার্য এবং অপর্যবসেয় অংশ'। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে,

আমরাই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ

চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

আমি চোখ মেলুলম আকাশে,

জ্বলে উঠল আলো

পুবে পশ্চিমে।

গোলাপের দিকে চেয়ে বলুলম 'সুন্দর'

সুন্দর হলো সে।

– কবিতায় গ্রথিত কোয়ান্টাম বাস্তবতার অপূর্ব আখ্যান !

গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে ভাষা সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের কিছু ভাবনাগুচ্ছ এবং এ সম্পর্কে নোম চমস্কির কর্মকান্ড আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ভাষা নিয়ে ভেবেছেন-লিখেছেন, এমনকি ব্যাকরণের বই ('শব্দতত্ত্ব') পর্যন্ত লিখেছেন। ভাষা নিয়েও রবীন্দ্রনাথের ছিল আশ্চর্য গভীর উপলব্ধি। কবিগুরু বলছেন,

'ভাষা বানিয়েছে মানুষ, এ কথা কিছু সত্য আবার অনেকখানি সত্য নয়।… ভাষা একটা জাতের লোকের মন থেকে, মুখ থেকে ক্রমশই গড়ে উঠেছে। মানুষের বাগযন্ত্র যদিও সব জাতের মধ্যে একই ছাঁদের তবু তাদের চেহারায় তফাত আছে, এও তেমনি। বাগযন্ত্রের একটা কিছু সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাতেই উচ্চারণের গড়ন যায় বদলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুখে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের মিশ্রণ ঘটবার রাস্তায় তফাত দেখতে পাওয়া যায়। তারপরে তাদের চিন্তার আছে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ, তাতে শব্দ জোড়বার ধরন ও ভাষার প্রকৃতি আলাদা করে দেয়। ভাষা প্রথমে আরম্ভ হয় নানা রকম দৈবাৎ শব্দ সংঘাতে, তারপরে মানুষের দেহমনের স্বভাব অনুসরণ করে সেসব সঙ্কেতের ধারায় সে ভরে উঠতে থাকে'।

প্রফেসর রশীদ এই ভাবনার সাথে নোম চমস্কির ভাষা-ভাবনার সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন। রাবীন্দ্রিক 'বাগযন্ত্রের সূক্ষ্মভেদের' সাথে তিনি চমস্কিয় 'ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যাকাল্টির' মিল দেখেছেন, এবং 'দৈবাৎ শব্দ সংঘাতের' সাথে চমস্কিয় ভাবনার দূর-সম্বন্ধ খুঁজেছেন। নোম চমস্কির প্রস্তাবিত ভাষাতত্ত্বের নাম 'জেনেরেটিভ লিঙ্গুয়িস্টিক্স' বা (শিশির ভট্টাচার্যের অনুবাদে) 'সঞ্জননী ব্যাকরণ'। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত এ তত্ত্ব-মতে মানুষ ভাষা বোঝে এবং ভাষার সৃষ্টি করে কিছু নিয়ম অনুসরণ করে। মানুষের ভাষার মধ্যে আপাত অমিল থাকলেও আসলে এদের মধ্যে একটা গভীর সংগঠনের প্রভাব দেখা যায়। মানুষের সব ভাষাতেই এই ভাষা গঠনের প্রাথমিক নিয়মসূত্রগুলো একই। চমস্কি কিছু নির্দিষ্ট 'ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যাকাল্টি' বা ভাষাশক্তির স্থানের কথা বলেছেন যার আভাস বিজ্ঞানীরা মানবমস্তিষ্কের একাধিক অঞ্চলে খুঁজে পেয়েছেন। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিস্কে ভাষাকেন্দ্রের স্থাপনার জন্য আদিমযুগে মহাজাগতিক রশ্মি কর্তৃক উপ্ত পরিব্যপ্তি বা মিউটেশনকে চমস্কি আভাসে দায়ী করেছেন। এই পরিব্যপ্তির ফলেই প্রাণীর জিন-সংকেতে এমনকিছু পরিবর্তন আসে যেটা মস্তিষ্কে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যাকাল্টির জন্ম দেয়। নিন্দুকেরা বলতে পারেন এটা উচ্চমাত্রার সায়েন্স-ফিকশন। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা প্রজাতির উদ্ভবে মিউটেশনের গুরুত্ব অস্বীকার করেন না। অন্যদিকে অতি ভাবুকরা বলতে পারেন, আরে মিউটেশন তো কোয়ান্টাম ক্রিয়া। কাজেই মানুষের ভাষা-চেতনার পেছনে কোয়ান্টাম প্রতিভাস ও ওয়েভ-ফাংশনের কোলাপ্স থাকবে এ আর আশ্চর্য কী? গুরুগম্ভীর আলোচনা নিঃসন্দেহে, তবে মোহনীয় ভাষায় লেখক এই বইয়ে এই বিতর্কের কিছু কিছু অংশ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

'সংখ্যায়নের মোতিহার' কাজী মোতাহার হোসেন 'বাঙালি মুসলিম সমাজের রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ, মুক্তবুদ্ধি ও কর্মের অতন্দ্র সৈনিক এবং বাঙালির উদার সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক' আর তিনিই এ বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে মোতাহার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায় এবং প্রশান্ত মহলানবিশের তত্ত্বাবধানে গণিতে এম.এ ডিগ্রি নিয়ে আসেন। এভাবেই পরিসংখ্যানের গবেষণা জগতে কাজী সাহেবের প্রবেশ। 'সিমেট্রিকাল ইনকমপ্লিট ব্লক ডিজাইন,' 'ডিজাইন অব এক্সপেরিমেন্ট্স'- এইসব বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গবেষণা আছে। এইসব গবেষণায় কাজী মোতাহার হোসেনের সমাহার-গণিত ব্যবহার করার অপূর্ব দক্ষতা এবং অসাধারণ কুশলতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতিকে আজকাল 'হোসেন শৃঙ্খল' বলে। এই 'হোসেন শৃঙ্খল' নিয়ে প্রশংসা বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ ফিশারের প্রবন্ধে পাওয়া যায়। কাজী সাহেবের একমাত্র বিজ্ঞান-গ্রন্থ 'তথ্য গণিত' সম্পর্কেও প্রফেসর রশীদ আলোচনা করেছেন। আরো বলেছেন, বাঙালি সংস্কৃতি ও মুক্তচেতনার অগ্রদূত হিসেবে কাজী সাহেবের ভূমিকা। লেখক বলছেন, কাজী সাহেবকে 'বাঙালি সংস্কৃতির মূর্তিমান প্রতীক বলেই সবসময় আমার কাছে মনে হয়েছে'। কাজী সাহেবকে দেখলে লেখকের যে তুরীয় অভিজ্ঞতা হতো সেটাও অকপটে বলেছেন, তিনি "যেন চৌথা আসমান থেকে আসা পয়গম্বর"। তবে কাজী সাহেবের কিংবদন্তীর দাবা খেলার কথাগুলো আলোচনা হয়নি, হলে ভালো হতো।

ছবি: কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)

আমরা বইটির শেষতম অধ্যায়ের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। এটি বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চা সংক্রান্ত সমস্যা যা মূলত পরিভাষার সমস্যা। এই সময়ের জন্য এই আলোচনা বেশি জরুরি ও প্রাসঙ্গিক। 'বাঙালির বিজ্ঞান-ভাষা চিন্তা' খুব পুরনো নয়। তবে বিশ শতকের বাঙালি-বিজ্ঞানী নাম করেছিল – এ কথা বলা যায়। সত্যেন বোস, মেঘনাথ সাহা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশ বসু, কুদরত-ই-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন — এঁদের কথা স্মরণ করলে পূর্বোক্ত কথাটির সার্থকতা পাওয়া যায়। 'কিন্তু স্বীকার করতেই হয় যে যদিও বাঙালি বিজ্ঞানীরা বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-প্রয়াসে প্রথম সারিতেই স্থান করে নিতে পেরেছিলেন তবু বাংলাভাষায় বিজ্ঞান পঠন-পাঠনে তাঁদের অবদান বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ বলা যায় না। বাংলায় অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের ওপর লেখা কোনো গ্রন্থের নাম খুব সহজে করা যায় বলে আমার মনে হয় না', বলেছেন প্রফেসর রশীদ। কিন্তু তার কারণ কী ? এর উত্তর জানা আছে বলে মনে হয় না। 'জাতি হিসেবে আমরা বাংলাদেশের বাঙালিরা সস্তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি, সহজকে মাথার উপরে তুলে রাখতে শিখেছি' -প্রফেসর রশীদের এই মনোবেদনা যথার্থ। আজ পর্যন্ত কোনো প্রিন্ট-মিডিয়ায় আমি দেখিনি যা বিজ্ঞান-শিক্ষাকে ধারাবাহিকভাবে উৎসাহ দিয়েছে। সর্বদাই চটকদারিত্বের দিকে মিডিয়ার ঝোঁক। চমকদার খবর চোখ কাড়ে, কিন্তু মননে স্থায়ী হয় না। তার জন্য চাই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন – শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের নানান সীমাবদ্ধতা থাকে, তাঁকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করতে হয়। কিন্তু সচেতনতা বাড়ানো যায় কীভাবে ? সেখানে মিডিয়ার ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের একটা দায়িত্ব থাকে। আমাদের দেশে এই দিকটা সম্পূর্ণ উহ্য থেকেছে। আমরা বাঙালি মুসলমান, সাহিত্য-সমাবেশে ত্বরা করে যাই, গানের আসরে হুল্লোড় তুলি, কিন্তু বিজ্ঞানের কথা শুনতে চাই না। রাতারাতি তো আর আবিষ্কার সম্ভব হয় না, তার জন্য চাই ঐতিহ্য এবং অর্থের যোগান। আমাদের বিজ্ঞান-লেখকদেরও একটা দায়িত্ব আছে। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ সখেদে জানিয়েছেন,

'এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণ জল মিশাইয়া যে-সকল ছেলে-ভুলানো বই লেখা হয়, তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে, তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম, যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত'।

যথার্থই। শুধু পানি বা জলীয় খাদ্য চিবুতে হয়না, গিললেই হয়। না চিবুলে কি স্বাদ হয় ? চিবানোর জন্য শক্ত খাদ্য দিতে হয়, বিজ্ঞান-লেখনী এমনই হওয়া উচিত। নতুবা সস্তার হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে, যেটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ঘটছে।

বিজ্ঞান-লেখকদের পরবর্তী সমস্যা পরিভাষা সমস্যা। বাংলা ভাষায় যোগ্য পরিভাষার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য বিজ্ঞান-প্রকৌশল-চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপকেরা বাংলায় লিখতে অনীহ হন। এ প্রসঙ্গে কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর 'তথ্য-গণিত' গ্রন্থের সূচনায় বলেছেন, 'অনেকের মনেই অহেতুক সংশয় রহিয়াছে,….বাংলাভাষায় সমৃদ্ধি কোথায়, যাহাতে পৃথক পৃথক প্রায় সমার্থক পারিভাষিক শব্দের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করা যায়? কিন্তু তাই বলিয়া কি আরম্ভ করিতে হইবে না? আরম্ভ না করিলে কোথায় কোথায় জটিলতা রহিয়াছে তাহা ধরা পড়িবে কেমন করিয়া? আর ধরা না পড়িলে অতিক্রম-ই বা করা যাইবে কিভাবে' ? (আলোচ্য গ্রন্থ'র পৃ. ৮২)। এই ব্যাপারে বাংলা একাডেমি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচেষ্টা অক্ষুন্ন রেখেছে। আজো একাডেমি এ ব্যাপারে আন্তরিক বলে আমার মনে হয়েছে। কিন্তু লেখকরাই যে এগিয়ে আসছেন না। আলোচ্য বইতে প্রফেসর রশীদ দেখিয়েছেন যে, 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি সুন্দর বাংলা পরিভাষা দিয়েছেন যা আমরা অনুসরণ করতে পারতাম। কিন্তু করা হয়নি। প্রতিটি ইংরেজি শব্দের পরিভাষা সৃষ্টি করার যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনি প্রয়োজন নেই দুর্বোধ্য বাংলায় লেখা। প্রফেসর রশীদ বলেছেন, 'যেমন জিওডেসিক, টেন্সর ইত্যাদি শব্দের বাংলা করার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু ওয়েভ-ফাংশন, আইগেন ভ্যালু ইত্যাদি শব্দের বাংলা করা কি হবে? "তরঙ্গ অপেক্ষক", "সঠিকমান" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলে বিজ্ঞানের দাবিও মেটানো যায়, বাংলায় খুব খারাপও শোনায় না'। বহুপূর্বে কুদরত-ই-খুদা কিছু দুর্বোধ্য বাংলা শব্দ প্রচলন করেছিলেন। যেমন অঙ্গার-দ্বি-অম্লজ (কার্বন ডাই-অক্সাইড), যবক্ষারযান (নাইট্রোজেন), মৃদাঙ্গার তাকতীরন (আংশিক পাতন), ভিন্নানুচাক্রিক (হেটেরো সাইক্লিক), সুরভিকেন্দ্রিক উদাঙ্গার (অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন) ইত্যাদি। এসব বাংলা স্বভাবতই চলবে না। অন্যত্র যেমন – 'একটি ব্যবস্থা অ যদি একটি তাপ আধারের সংস্পর্শে থাকে, তাহলে প্রতিনিধিত্বকারী পরিসংখ্যান সমগ্রদশা বা আঁসাবঁল-এর মধ্যে অন্তুর্ভুক্ত ব্যবস্থাগুলো অভিগম্য অবস্থার মধ্যে বন্টিত থাকে'। (-পৃ.৯৭, 'পরিসংখ্যান বলবিজ্ঞান', বাংলা একাডেমি, ২০০১) এটাও কি খুব দুর্বোধ্য নয়? আমাদের উনিশ-কুড়ির যে বইবিমুখ-পাঠবিমুখ তরূণ-তরুণী আছে তারা কি এটা পড়তে আগ্রহী হবে? বর্তমানে তাদের অ্যাটেনশন-স্প্যান বা আগ্রহের পরিসর অত্যন্ত সীমিত, উপরন্তু তাঁরা সোশাল মিডিয়া এবং মুঠোফোনে আসক্ত।

দুটি বাক্যের কথা ধরা যাক- 'হিমায়ক থেকে পানীয়টি নিয়া আস' অথবা "ফ্রিজ থেকে কোক নিয়ে আস" – কোন বাক্যটি এইসময়ে সবচেয়ে সহজ্যবোধ্য ? এ সম্পর্কে আমার নিজস্ব অভিমত হলো, মুখের ভাষার কাছাকাছি ভাষায়, যেভাবে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করা হয়, সেই ভাষায়, ন্যূনতম পরিভাষা ব্যবহার করে বিজ্ঞান-চর্চা করলে কেমন হয় ? সমাজ কি তা নেবে? এই রীতিকে সামনে রেখে আমি আমার সাম্প্রতিক বিজ্ঞান বইটি ('ন্যানো', ২০১০) লিখেছি। দেখা যাক পরীক্ষাটি কেমন হয়। যাহোক প্রফেসর রশীদ নিজে একজন সার্থক বিজ্ঞানী – বিজ্ঞান শিক্ষক – বিজ্ঞান লেখক। তাঁর বাংলা লেখার ভঙ্গিমাটি অসাধারণ। পরিভাষা তৈরি করার ক্ষমতাও অনেক। আলোচ্য বইটির সর্বশেষ পাতায় এ সংক্রান্ত কিছু ভুল সিদ্ধান্ত ও স্টেরিওটাইপ তিনি দূর করেছেন। সর্বোপরি প্রফেসর রশীদকে ধন্যবাদ এতো সুন্দর ও সুলিখিত একটি গ্রন্থ উপহার দেবার জন্য। এই বইটি থেকে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীরা কিছু শিখতে পারবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করাটা, ঐতিহ্যের হস্তান্তর করাটা লেখকের প্রজন্মের কাছে আমাদের যুগের দাবী। আমি আশা করব অভিভাবকরাও তাঁদের প্রতিপাল্যের হাতে এমনতরো বইই তুলে দেবেন।