হোম

+

“বড় ভূমিকম্প আসার আগে ছোট ছোট ভূমিকম্প হয়, আমরা বলি ফোরশক। ফোরশক অনেক হচ্ছে, গত দু্ই-তিন মাসে ভূমিকম্প অনেক বেড়ে গেছে।”

Published : 02 Apr 2025, 01:33 AM

বাংলাদেশ ও আশপাশের অঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ে ভূমিকম্পের প্রবণতা বাড়ায় একে বড় ভূমিকম্পের বার্তা মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে যেকোনো সময় বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

এতে রাজধানী ঢাকার বর্তমান অপরিকল্পিত অবকাঠামো ব্যবস্থার কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও তাদের। ভূমিকম্প মোকাবেলায় দেশে প্রস্তুতির ঘাটতিও দেখছেন তারা; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ও বিষয়টি স্বীকার করেছে।

মিয়ানমারে গত ২৮ মার্চ ৭ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশেও এমন পরিস্থিতির শঙ্কা আরও বেড়েছে। ভূমিকম্পে মিয়ানমারে মৃতের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়াতে পারে বলে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের এক মডেলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

মিয়ানমারের ওই ভূমিকম্পের ধাক্কা লেগেছে থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের কিছু এলাকায়। থাইল্যান্ডে কয়েকজনের মৃত্যু এবং স্থাপনা বিধ্বস্ত হলেও বাংলাদেশে কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য মেলেনি।

তারপরও এ অঞ্চলে ঘন ঘন ভূমিকম্পের প্রবণতাই আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশের জন্যও।

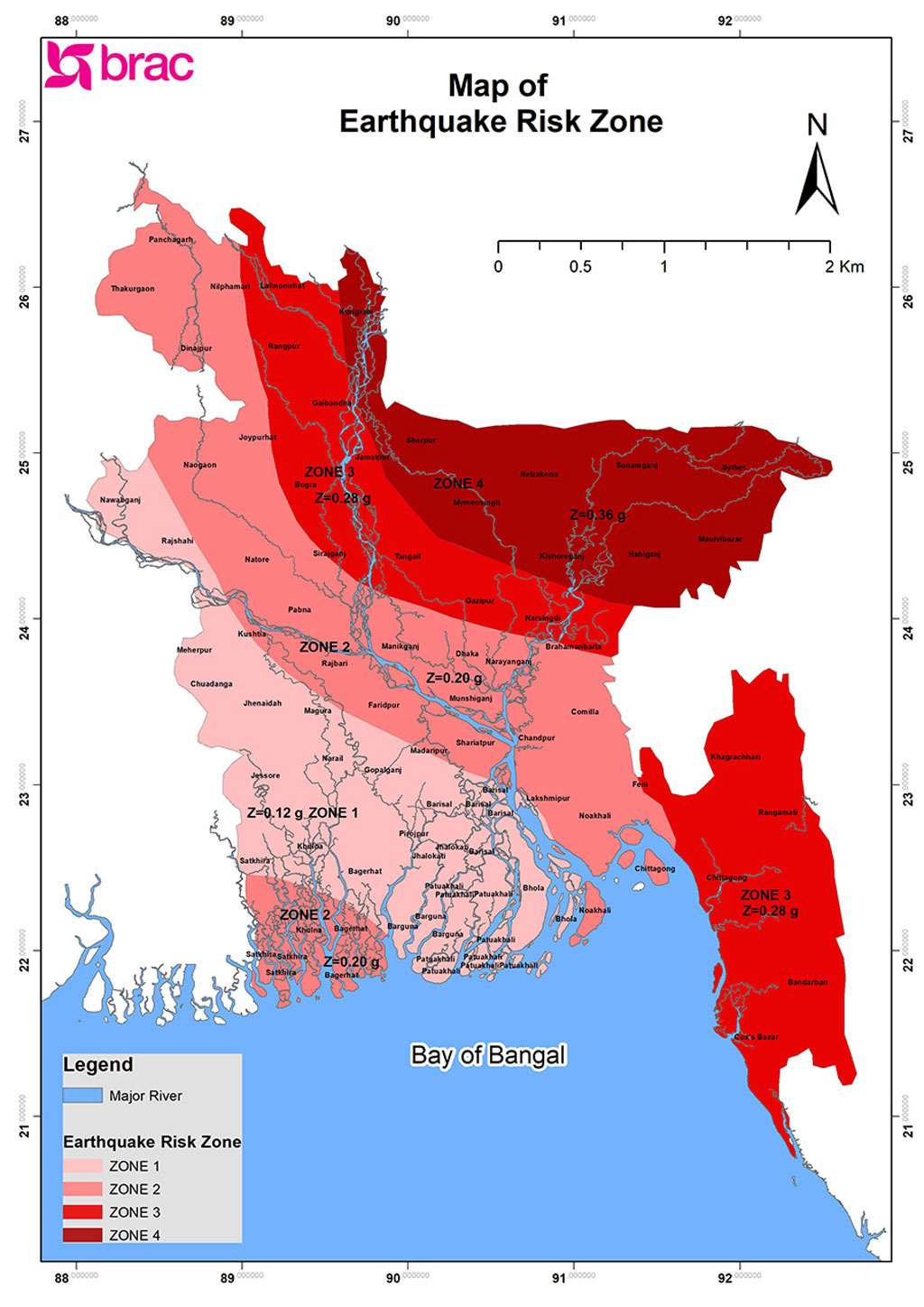

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সও এমন শঙ্কার কথা জানিয়ে বলেছে, বাংলাদেশেও একই মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে, বিশেষ করে চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা অঞ্চল উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

সংস্থাটি গত শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে ভূমিকম্প মোকাবিলায় সব পর্যায়ে পূর্বপ্রস্তুতি ও সচেতনতা তৈরির পরামর্শ দিয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোর পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, ২০২১ সালে বাংলাদেশ ও আশপাশের অঞ্চলে ২৭টি ভূমিকম্প হয়েছে। এরপর ২০২২ সালে ১৯টি, ২০২৩ সালে ৩৫টি, ২০২৪ সালে ৫৪টি, ২০২৫ সালের ৫ মার্চ পর্যন্ত ২২টি ভূমিকম্প হয়েছে।

২০২১ সালে ৯টি ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশ, ২০২৩ সালে সাতটি এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে দুটি, ২০২৪ সালে ১৩টি এবং ২০২৫ সালের ৫ মার্চ পর্যন্ত দেশে চারটি ভূমিকম্প হয়েছে। ২০২২ সালে কোনো ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ ছিল না।

সাম্প্রতিক এসব ভূমিকম্প ২.৮ থেকে ৬ মাত্রার ছিল।

এসব ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি না হলেও এগুলো বড় ভূমিকম্পের আভাস দিচ্ছে বলে মনে করছেন বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী।

এই অধ্যাপকের পর্যবেক্ষণ, এই অঞ্চলে গড়ে দেড়শ বছর পরপর ৭ মাত্রার এবং আড়াইশ থেকে তিনশ বছর পরপর ৮ মাত্রার ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়। ১৭৬২-১৯৩০ সাল পর্যন্ত ৭ থেকে ৮.৫ মাত্রার ভূমিকম্প তৈরির ইতিহাস রয়েছে।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে তিনি বলেন, “কিন্তু শেষ এক-দেড়শ বছরে বড় ভূমিকম্প হয়নি। এখন যেকোনো সময় ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে, ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা এখন নেই। ২০২০ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে একটা বড় ভূমিকম্প হবেই।

“বড় ভূমিকম্প আসার আগে ছোট ছোট ভূমিকম্প হয়, আমরা বলি ফোরশক। ফোরশক অনেক হচ্ছে, গত দু্ই-তিন মাসে ভূমিকম্প অনেক বেড়ে গেছে।”

একই কথা বলেছেন ভূতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।

তার ব্যাখ্যায়, ঘন ঘন কম মাত্রার যে ভূমিকম্পগুলো হচ্ছে সেগুলো ৮.২ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি হওয়ার মত যে শক্তি ভূতকের মধ্যে জমা হয়ে আছে, এই শক্তিটা বের হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

“বাংলাদেশ কম ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হলেও ঝুঁকির দিক দিয়ে খুব উপরে রয়েছে। যে পরিমাণ শক্তি ইন্ডিয়ান-বার্মা প্লেটের সংযোগ স্থলে জমা হয়ে আছে, সেই শক্তিটা যদি বের হয় তাহলে ৮.২ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে। এটা আগামীকালও হতে পারে, আগামী ৫০ বছর পরেও হতে পারে। কখন হবে সেটা আমরা বলতে পারি না, তবে যেটা হবে সেটা খুব মারাত্মক হবে। সাবডাকশন জোনের ভূমিকম্পগুলা ভয়ঙ্কর হয়।”

অধ্যাপক হুমায়ুন তথ্য দিয়েছেন, ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি এ সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় ভূত্বক গঠনকারী প্লেটগুলোর সঞ্চারণের ওপর। পৃথিবীর উপরিভাগের ৭০-১০০ কিলোমিটার পুরুত্বের লিথোস্ফিয়ার ছোট-বড় ১৩টি খণ্ডে (প্লেটে) বিভক্ত। উত্তপ্ত ও নরম এস্থোনোস্ফিয়ারের ওপর ভাসমান এ প্লেটগুলো গতিশীল।

বাংলাদেশের উত্তরে আছে ইন্ডিয়ান প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের সংযোগস্থল; পূর্বে বার্মিজ প্লেট ও ইন্ডিয়ান প্লেটের সংযোগস্থল। প্লেটগুলো গতিশীল থাকায় বাংলাদেশ ভূখণ্ড ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক গঠন বিশ্লেষণ করে পাওয়া তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশের মধ্যে শক্তিশালী ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাব্য ফাটলগুলোর একটি সিলেট-মেঘালয় সীমান্তের ডাউকি ফল্ট এবং চট্টগ্রাম উপকূল বরাবর সীতাকুণ্ড-টেকনাফ ফল্ট।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সমতল ভূমিতে অসংখ্য ফাটল রয়েছে, যা থেকে ভূমিকম্প হতে পারে। ঢাকার পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে অর্থাৎ চারপাশেই ভূমিকম্প সৃষ্টির মত ফাটল আছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুবাঈয়্যাত কবীর বলছেন, ভূমিকম্পের পরিসংখ্যানগত তথ্য যেমন বাড়ছে তেমনি বর্তমানে পর্যবেক্ষণ স্টেশন বাড়ার পাশাপাশি প্রচারণাও বেড়েছে; ফলে ভূমিকম্প হওয়া মাত্রই ধরা যাচ্ছে।

বর্তমানে দেশে ১৩টি ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ স্টেশন রয়েছে, যেখানে ১৯৫৪ সালে ছিল শুধু একটি স্টেশন।

রুবাঈয়্যাত বলেন, “স্টেশন বেশি হওয়ার কারণে আমরা সবগুলো ভূমিকম্প ধরতে পারছি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে একটা ছোট ভূমিকম্পও আলোচনায় আসছে, আসলে এখন প্রচারটাও বেশি। আর পরিসংখ্যান থেকে এখনই বলব না এটা বেড়েছে। ভূমিকম্পটা অনেকটা সাইন ওয়েভের মত। একটা স্কেল আসে যখন বেশি হয় আবার কমে যায়। তবে শেষ কয়েক বছরে ভূমিকম্প বেশি হয়েছে।”

তবে বাংলাদেশ ও আশেপাশের এলাকায় বড় বড় ভূমিকম্পের ইতিহাস থাকার পাশাপাশি দীর্ঘদিন এখানে বড় কোনো ভূমিকম্প না হওয়ার ফলে এ অঞ্চলে যেকোন সময় একটা বড় ভূমিকম্প তৈরির সম্ভাবনার কথা বলছেন তিনিও।

ক্ষতির শঙ্কা কতটা?

২০০৯ সালে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) ও জাইকার এক যৌথ জরিপের ফল বলছে, ঢাকায় ৭ বা এর বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে শহরের ৭২ হাজার ভবন ভেঙে পড়বে; এক লাখ ৩৫ হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তুরস্ক-সিরিয়ায় ৭ দশমিক ৮ মাত্রা এবং ৭ দশমিক ৫ মাত্রার দুটি ভূমিকম্প হয়। এতে দেশ দুটির ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ওই ভূমিকম্পে তুরস্কের এক লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি ভবনের ৫ লাখ ২০ হাজার অ্যাপার্টমেন্ট ধ্বসে পড়ে।

বাংলাদেশে এ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হলে এর চেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করছেন অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারী।

বুয়েটের এ শিক্ষক বলেন, “এ মাত্রার ভূমিকম্প বাংলাদেশে হবেই। বাংলাদেশ-ভারত বর্ডারেও হতে পারে, মধুপুর, শ্রীমঙ্গলেও হতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানে ক্ষতি বেশি হবে, কারণ আমাদের জনসংখ্যা বেশি।

“যেহেতু ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় না, দেড়শ বছরের চক্র- মানুষের স্মৃতিতে থাকে না। এখানে কয়েক লাখ মানুষ মারা যাবে।”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলছেন, ঢাকা শহরে যেসব ভবন রয়েছে ভূমিকম্পে এর ১ শতাংশ ‘ধূলিসাৎ’ হলেও তাৎক্ষণিকভাবে দুই লাখ মানুষ হতাহত হবে; আর অবরুদ্ধ হবে ৫ থেকে ৭ লাখ মানুষ।

“যদিও ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে ঢাকার দূরত্ব ৭০ থেকে ১৫০ কিলোমিটার। আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হবে, তারপরে আমরা কীভাবে ঘুরে দাঁড়াব, সে সক্ষমতা অর্জন করি নাই। অর্জন করার জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি বা সরকারের পরিকল্পনা থাকা দরকার সেটা নাই।”

জনসংখ্যা বেশি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, জনগণের সচেতনতা ও সরকারের প্রস্তুতির অভাবের ফলে ঢাকা শহরের ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হবে বলে তিনি মনে করছেন।

ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুবাঈয়্যাত মনে করছেন, ভূমিকম্পের বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষের সচেতনতার অভাব রয়েছে, বড় বড় স্থাপনাগুলোও নিয়ম মেনে তৈরি করা হয়নি- ফলে এ অঞ্চলে ভূমিকম্প হলে বড় ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।

“স্ট্রাকচারগুলোকে যদি নিয়ম মেনে তৈরি করা হয় তাহলে ভূমিকম্পের ঝুঁকিটা কমে যায়। স্ট্রাকচারগুলোকে ভূমিকম্প সহনীয় করে তৈরি না করলে সমস্যা। নরমালি ভূমিকম্প হলে খোলা মাঠে থাকলে কিছুই হবে না। কিন্তু ভূমিকম্প হলে বিল্ডিংগুলো ভেঙে যায়, বড় বড় স্থাপনাগুলো ভেঙে যেতে পারে। ভূমিকম্প হলে অনেক সময় ফায়ার টর্নেডো হয়, ঢাকা শহরে এরকম ফায়ার টর্নেডো হলে ম্যাসাকার হয়ে যাবে। ভূমিকম্পে যা ক্ষতি হবে, তারচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে তখন। রাস্তাঘাট ছোট, জনবহুল শহর সবমিলিয়ে ভূমিকম্পের ঝুঁকি আছে।”

বড় ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরের যে ক্ষতি হতে পারে তার জন্য মানহীন ভবনকে দায়ী করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবান ও রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগের অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান।

তার মতে, ঢাকায় তৈরি অধিকাংশ ভবনই মানহীন এবং পরবর্তীতে মাটি ভরাট করে শহরের যে দৈর্ঘ বাড়ানো হয়েছে, সেখানে নিম্নমানের মাটির ওপর ভবন তৈরি করা হয়েছে। ফলে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে লক্ষাধিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি কিছু কিছু ভবন ধসে পড়বে, হয়ত ২০ শতাংশ ভবন দাঁড়িয়ে থাকবে।

অধ্যাপক আদিল বলেন, “প্রচুর ফাটলও হবে, পাশাপাশি ইউটিলিটি লাইনগুলো আছে সেগুলো বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কারণ সেগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে ম্যানেজড না। সেখানে মানহীন এবং অনেক অবৈধ লাইন আছে। সেখান থেকে যদি ফায়ার আউটব্রেক করে সেটা পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে।”

ঢাকা শহরে খোলা জায়গার শঙ্কট থাকার ফলে দুর্যোগ পরবর্তী সময়েও ক্ষয়ক্ষতি বাড়ার আশঙ্কা করছেন তিনি।

কেমন প্রস্তুতি প্রয়োজন?

বড় মাত্রার ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি পরিকল্পিত নগরায়নের বিকল্প দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা।

অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন বলছেন, দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিকম্পের ফলে ক্ষয়ক্ষতি কম হবে। ফলে ঢাকাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলা পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তর করা গেলে ঢাকার ক্ষতি হলেও দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা যাবে।

“ভূমিকম্প আজ হোক, কাল হোক হবেই- এতে সন্দেহ নেই। জনগণকে ব্যপকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। ঘুরে দাঁড়াবার সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। এদিকে সরকারের কোনো প্রস্তুতি নেই।”

নিয়মিত সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ডগুলোতে ভূমিকম্পের মহড়া করে মানুষের মানসিক মনোবল তৈরির পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

সরকার থেকে শুরু করে ব্যক্তি পর্যায়ে যেসব স্থাপনা তৈরি করা হবে সেগুলো ভূমিকম্প সহনীয় করে তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন, আবহাওয়াবিদ রুবাঈয়্যাত কবীর।

“এবং নির্মাণের সময় ওই অঞ্চলের জিওলজি মেইটেইন করতে হবে। ভূমিকম্প হলে লিফট, স্কেলেটর ব্যবহার করা যাবে না, হুড়োহুড়ি করা যাবে না, বৈদ্যুতিক সংযোগ, গ্যাসের সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া এসব নিয়ম সচেতনতার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে হবে।”

ভূমিকম্পের ক্ষতি মোকাবেলায় মেহেদী আহমেদ আনসারীর পরামর্শ, নতুন পুরাতন সব ভবন মজবুত করে তুলতে হবে, ফায়ার সার্ভিসের প্রস্ততি বাড়াতে হবে, আগেভাগেই প্রস্তুতি নিতে হবে, ফায়ার সার্ভিসের সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ সিস্টেম জোরদার করতে হবে।

“যেগুলো বিল্ডিং হয়ে গেছে, সেগুলোকে ভূমিকম্প সহনীয় হিসেবে মজবুত করার জন্য সরকারি নির্দেশনা লাগবে। সরকার যদি না বলে… সরকারকেও জানতে হবে ভূমিকম্পের ঝুঁকি আছে কি না।

নগর পরিকল্পনাবিদ আদিল মুহাম্মদ বলেন, ক্ষতি এড়াতে যেখানে সেখানে মাটি ভরাট করে ভবন তৈরির প্রবণতা বন্ধ করতে হবে, নির্মাণের মান পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

“মাটির সিসমিক কোয়ালিটি মাথায় রেখে যেন শহরকে বাড়তে দেওয়া হয়, দুর্বল বিল্ডিংগুলো আইডেন্টিফাই করে মজবুত করার জন্য ভবন মালিকদের বাধ্য করতে হবে- তাহলে ভবনের শক্তি কিছুটা হলও বাড়বে। আর খোলা জায়গা তৈরির কোনো বিকল্প নাই, ইউটিলিটি সার্ভিসকে ৫/১০ বছরের মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে মানসম্মত এবং স্ট্রাকচারাল সেইফটি তৈরি করতে হবে।”

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেইন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত রেখেছে।

“পাশাপাশি প্রচারণার মাধ্যমে অন্যদেরকেও এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। আমরা আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও কাজ করছি। পাশাপাশি ভূমিকম্পে সহায়তা করার জন্য ইতোমধ্যে ৫৫ হাজার জনেরও বেশি ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।”

ভূমিকম্পের ক্ষতি মোকাবেলার করতে যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে খুব একটা ভাল অবস্থানে নেই তা স্বীকার করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোস্তাফিজুর রহমান।

তিনি বলেন, “ফায়ার সার্ভিস, আর্মি তাদেরকে কিছু ইকুইপ করতে পেরেছি। কিন্তু সমন্বিত কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আমরা করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। তবে একটা প্রজেক্ট চলছে যেটার আওতায় ভূমিকম্প ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিতভাবে যাব।“

২০১৫ সালের জুলাইয়ে ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প শুরু হয়। এখন এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে।

এর আওতায় একটি কেন্দ্র তৈরি করা হবে, যেটি ভূমিকম্প হলেও অক্ষত থাকবে এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ওই কেন্দ্র থেকে সবকিছু সমন্বয় করা হবে বলে জানিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান।

“যে সংস্থাগুলো জড়িত আছে, তাদেরকে এক কাতারে নিয়ে আসা, ত্রাণের লজিস্টিকগুলো যেন এক জায়গায় থাকে সে ব্যবস্থা করা হবে- এটা এখনও প্রাথমিক অবস্থায় আছে।”

পাশাপাশি ঝুঁকি এড়াতে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশে ৯ মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকি? গবেষকের ভিন্নমত