হোম

+

আল মাহমুদতো আনন্দে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

Published : 28 Aug 2024, 07:07 PM

নিউ ইয়র্কের সেপ্টেম্বরের শুক্রবারের এক নরম তুলতুলে সন্ধ্যা। কবি শহীদ কাদরীর নিউ ইয়র্ক জ্যামাইকার সুউচ্চ বাসভবনে যথারীতি আড্ডার মেজাজ নিয়ে বসে আছি। ড্রয়িং রুমের এক পাশে দুতিনটে কাঠের বুক সেল্ফ পরস্পর গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে বাংলা ইংরেজি নানা রকম বইয়ের সমাহার। আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে শহীদ ভাই কখনো কোন বইয়ের পাতায় চোখ বুলাচ্ছেন, কখনো ডাক্তারের নির্দেশ মেনে ওষুধ খাচ্ছেন কখনো হঠাৎ গম্ভীর হয়ে স্থানীয় কোন পত্রিকার হেডলাইনে চোখ রাখছেন। শহীদ ভাইয়ের বুক সেল্ফটা ছিলো আমার জন্য পরম লোভনীয় একটি বিষয়। সেখানে লোভাতুর চোখ ঘুরঘুর করবে এটাই স্বাভাবিক! আমি সময় সুযোগ পেলেই সেখানে যেয়ে বই নাড়াচাড়া করি, পাতা খুলে নাকের সামনে মেলে ধরি। বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে হাজার খানেকের বেশি বইতো হবেই। তবে বুঝতে পারতাম, শহীদ ভাই আমার এই অতি উৎসাহী হয়ে বই নাড়াচাড়া সম্ভবত খুব একটা পছন্দ করতেন না। সম্ভবত কোন লেখকই তার নিজের টেরিটরিতে রাখা বইপত্র অন্য কেউ এসে ঘাটাঘাটি করুন সেটা চান না। কারণ লেখকরা জানেন বই চুরি খুব সাধারণ একটি বিষয়। শহীদ ভাই নিজেও জীবনে প্রচুর বই চুরি করেছেন। আর এত যত্ন করে রাখা বই কখন আবার কে চুরি করে নিয়ে যায়, কে জানে! শংকাতো একটা থাকেই! সব লেখকেরই থাকে। তাই কোনো লেখকের বাড়িতে অন্য আরেকজন লেখক এলে তাকে নিশ্চয় খুব চিন্তাযুক্ত থাকতে হয়! শহীদ ভাই এর ব্যতিক্রম নন। আমি শহীদ ভাইয়ের সেল্ফ থেকে রিচার্ড সেনেটের ‘দি সাইকোলজি অব সোসাইটি’ গ্রন্থটি হাতে তুলে নিয়ে কাদরীকে সরাসরি প্রশ্ন করলাম,

যতদূর জানি, আপনিতো হঠাৎ করেই কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শপথ নিয়েছিলেন আর কখনো কবিতা লিখবেন না। এর পেছনে মনস্তাত্ত্বিক কারণ কী ছিল?

শহীদ ভাই সাধারণত এই ধরণের প্রশ্ন এড়িয়ে চলেন। কারণ বিষয়টা ব্যক্তিগত। আর তিনি নিজেই একজন বোহেমিয়ান কবি। কখন কোন খেয়ালে জীবনের কোথায় কোন তরী ভিরিয়েছেন সেই হিসাবের খাতা তিনি খুলতে একটু নারাজ থাকবেন এটাই স্বাভাবিক! কিন্তু প্রশ্নটা তিনি এড়িয়ে যেত পারলেন না। তবে বেশ বুঝতে পেরেছিলাম আমার প্রশ্নটা শুনে তাঁর বিশাল পিতল রং এর মুখটায় একটা উদাস রেখা ফুটে উঠেছিল। ঠোঁটের ডান দিকে একটা পাইপ ঝুলিয়ে এক চোখ বন্ধ করে আরেক চোখটা খোলা রেখে মুখে বিশেষ এক্সপ্রেশন ফুটিয়ে পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে তিনি বললেন,

‘আরে! সে অনেক কথা! তখন সময়টা ছিলো অন্যরকম! দেশে শান্তি ছিলো? সমাজ, রাজনীতিতে শান্তি ছিলো? বলো ছিলো কিনা? না ছিলো না। কোথাও কোন শান্তি ছিলো না। তখন মনে হয়েছিল শিল্প-সাহিত্যে দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব না। মুক্তিতো পরের কথা! তখন নিজেও টুকটাক মার্কসবাদী চিন্তায় ডুবে থাকি। কিছু বন্ধুবান্ধবও জুটেছিলো তখন। তারাও সবাই কার্ল মার্কসের ভক্ত। আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কবিতা আর লিখবো না। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১। এই পাঁচ বছর একটা কবিতাও লিখিনি। আমার বন্ধু মোশারফ রসুল এর পেছনে কিছুটা ইন্ধন জুগিয়েছিল। তখন আমি কিছু বামপন্ধী ভাবসম্পন্ন বন্ধুদের নিয়ে সারাক্ষণ আড্ডা দিয়ে বেড়াই। এক হাতে কবিতা লেখা বন্ধ করে দিলাম আর অন্য হাতে কার্ল মার্কসকে বুকে আকড়ে ধরলাম।’

আমি শহীদ কাদরীর এই কথায় একটু অবাক হয়ে গেলাম! একজন কবি কি খুব সচেতনভাবে কবিতা লেখা বন্ধ করে দিতে পারেন? মার্কসবাদী কবিতাতো সুকান্ত, মঙ্গলাচরণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়সহ অনেকেই লিখেছেন। তাঁরা কি কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন? অথবা ভেবেছিলেন কবিতা দিয়ে কিছুই হবে না? প্রয়োজন মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সরাসরি সংগ্রাম। এসব ভাবতে ভাবতেই শহীদ ভাইকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম,

‘আপনি তো অস্থিমজ্জায় একজন কবি। হঠাৎ করে এই কবিসত্তাকে ত্যাগ করতে কষ্ট হয়নি আপনার? একজন কবির পক্ষে সেটা কতটা সহজ?’

আমার প্রশ্ন শুনে শহীদ ভাই মোটেও অবাক হলেন না। এরই মধ্যে নীরা ভাবি টেবিলে প্রচুর সিঙারা, চা আর বিস্কিট এনে জরুরী একটা কাজে চলে গেলেন আর আমাদের বাঙালি আড্ডাকে আরো খানিক উস্কেও দিয়ে গেলেন।

আমার প্রশ্ন শুনে শহীদ কাদরী গরম কাপে সুরুত করে চুমুক দিতে দিতে বললেন, ‘ বুঝলা! আদর্শের টানে মানুষ অনেক কিছুই ত্যাগ করতে পারে। আর আমার বন্ধুসঙ্গও ছিল অন্যতম আরেকটি কারণ। ওঁদের পাল্লায় পরে যে কোন শিল্পরসিক বিপ্লবী হতে বাধ্য!’ এই কথা বলে উদাহরণস্বরূপ তিনি প্রচুর বিখ্যাত লেখক, রাজনীতিবীদ, বুদ্ধজীবীদের নাম বললেন আর নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করলেন।

সিঙারায় কামড় বসাতে বসাতে আমি কল্পনায় আমার আবছা আয়ানা দিয়ে শহীদ কাদরীর বন্ধুদের মুখগুলো দেখতে পেলাম।

‘ বন্ধুদের নামগুলো একটু বলবেন? এমন বন্ধুদের নাম কে না জানতে চায়? যাঁরা একজন কবিকেও বিপ্লবী বানিয়ে তোলে?’

শহীদ ভাই সম্ভবত তাদের নাম বলার জন্য তৈরিই ছিলেন।

‘ তখন আমার বন্ধুদের মধ্যে শহীদুল হাসান জ্যোতি, সুকুমার মজুমদার আর খালেদ চৌধুরীর নাম উল্লেখ করতে পারি। তিনজনই ছিলেন অসম্ভব মেধাবী। খালেদকে আমরা সবাই ‘প্রভু’ বলে ডাকতাম। তারা সবাই বামপন্থী ধারার রাজনীতি চর্চা করতেন। তখন থেকেই আমি ভাবতাম, “রোমান্টিকতার হাহাকার জীবন হতে পারে না”।’

তার মানে তখন আপনি নতুন এক জগৎ নির্মাণে নিমগ্ন কারিগর! আপনার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাই বিখ্যাত ইস্পাত উপন্যাসের নায়ক পাভেল করচাগিনের শেষ কয়েকটি কথায়! পাভেল বলশেভিক সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ। তিনি বলেছিলেন, ‘ জীবন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ, এই জীবন সে পায় মাত্র একটিবার! তাই, এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে বছরের পর বছর লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করার যন্ত্রণাভরা অনুশোচনায় ভুগতে না হয়, যাতে বিগত জীবনের গ্লানিভরা হীনতায় লজ্জার দগ্ধানি সইতে না হয়; এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষ বলতে পারে: আমার সমগ্র জীবন, সমগ্র শক্তি আমি ব্যয় করেছি এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো আদর্শের জন্যে--মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রামে।’

ইস্পাত উপন্যাসের ডায়লগ হুবহু মুখস্থ বলেছি দেখে শহীদ কাদরী কিছুটা অবাক হয়ে আমার দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে বললেন,

‘কী মিঞা, তুমিও দীক্ষা নিছিলা নাকি? একেবারে মুখস্থ বইলা দিলা?’

‘শহীদ ভাই, এই উপন্যাস আমি একবার না নয়বার পড়েছিলাম। একটা সময় ছিলো নিজেকে পাভেল করচাগিন ভাবতাম! কলেজ ফার্স্ট ইয়ারের সমস্ত উত্তাপ ছিলো রাদুগা প্রকাশনির এই জ্বালাময়ী রুশ সাহিত্য আর ইস্পাতকে ঘিরেই।

শহীদ ভাই এবার মিটিমিটি হেসে আরেকপ্রস্থ তামাক সাঁজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তারপর সোফার সামনে কাঠের টেবিলে একটা পা তুলে দিয়ে বললেন,

‘দ্যাখো, আমিতো কান্ট না, হেগেলও না। তাহলে আমি কে? তখন এসব ভাবতাম আর খুব অসহায় বোধ করতাম। তখন মনে হত শিল্পকলা মূলত পূঁজীবাদীদের হাতিয়ার। এসব মিছিল বা শ্লোগান ছাড়া আর কিছুই নয়। প্ল্যাটো যেমন তাঁর রিপাবলিকে কবিদের নির্বাসিত করেছিলেন আমিও তখন কবিতাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলাম। কবিতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে নানা স্বাদের বইয়ের ভেতর আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন।’

নানা স্বাদের বই! বইগুলোর তালিকা যদি দিতেন তাহলে আমরাও স্বাদ নেয়ার চেষ্টা করতাম। আমি কাদরীর বাসার দেয়ালে শিল্পী তানভির রানার তেল রং-এর শিল্পকর্মের দিকে তাকিয়ে বললাম। রানা একসময় নিউ ইয়র্কেই থাকতেন। এখন বাংলাদেশে থাকেন। অস্থিমজ্জায় শিল্পী। আমাদেরই বন্ধু। একটু পাগলাটে স্বভাবের। তাকে নিয়ে আস্ত একটা উপন্যাস লেখা যায়। রানা শহীদ ভাইকে ভালোবাসেন। ভালোবাসার ফসল তাঁর হাতে আঁকা এই তৈলচিত্র। একটা মানুষবৃক্ষ। সেই বৃক্ষটি আকাশের দিকে উন্মুক্ত। সেই বৃক্ষটির রয়েছে শক্ত শেকড়। নানা ভাবেই চিত্রশিল্পটির ব্যাখ্যা করা যায়। আমি নিজেও মনে মনে এই চিত্রকর্মটি নিয়ে অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছি।

শহীদ ভাইয়ের যাদুকরি কন্ঠে ভরাট গলাটা আবার সরব হয়ে উঠলো।

‘সব বইয়ের নামতো আর এখন মনে নেই। তবে কয়েকটার নাম বলতে পারি। যেমন ধর এডভ্যাঞ্চার অব আইডিয়াস, সাইন্স এন্ড দ্যা মডার্ন ওয়ার্লড, প্রিনসিপিয়া ম্যাথমেটিকা, দ্যা শেপিং অব মডার্ন থট, ইমপেক্ট অব সাইয়েন্স এন্ড সোসাইটি,হিস্টরি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসফির নাম এই মুহূর্তে মনে আসছে।’

লক্ষ্যনীয় যে সবকটা বই আধুনিক বিজ্ঞান ও সমাজ চিন্তা বিষয়ক। তাই আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম।

আপনি মনে করতেন বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাই মানুষকে আলোর পথ দেখাতে পারে?

‘ অ্যাবসুলেটলি! পোস্ট সাইন্টিফিক আর পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এর মোড়কে একটি সমাজের অস্তিত্ব মেনে নিতে আমি রাজি আছি। কারণ আমরা সবাই গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা। এই ধর তুমি যদি মার্শাল ম্যাাকলুহানের গ্লোবাল ভিলেজ গ্রন্থটা পড় তাহলে কিন্তু অনেক বিষয় খুব সহজেই বুঝতে পারবে। একজন আধুনিক মানুষের চিন্তা ভাবনা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই চিন্তা দিয়েই কিন্তু একটি সমাজ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আমার সবসময় মনে হয়েছে সাহিত্যে একাকিত্বই বেশি প্রকাশ পায় অন্যদিকে আধুনিক চিন্তা হল ‘হোমলেস মাইন্ড’। সম্ভবত সে কারণেই মানুষের সংশয়ী মন জীবন সম্পর্কে ভিন্ন ধারা তৈরি করে, ভবিষ্যৎহীন জীবন আর ইহলৌকিক জীবনকেই তখন তারা বেশি প্রাধান্য দেয়। জানো নিশ্চয়ই জার্মান ফিলোসোফাররা জীবনকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন। আর আমরা পৃথিবী থেকে স্বর্গে যেতে চাই। হাইজেনবার্গ এর প্রিন্সিপাল অব আনসার্টেনিটি--এই অস্তিত্ববাদ চিন্তাটি মানুষকে নতুন পথ দেখাতে বাধ্য করে।

সেই নতুন পথটি কী শহীদ ভাই? আপকি বিশ্বাস করেন সেই নতুন পথে সমাজ, রাষ্ট্র হাঁটছে? পৃথিবী সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে?

‘সেই নতুন পথটি কী? সেই নতুন পথটি হল বিজ্ঞানভিত্তিক একটি সামজ গড়া। যে সমাজ হবে মানুষের জন্যে, মানবতার জন্যে। শিল্প-সাহিত্য যদি মানব কল্যাণেই না আসে তাহলে তাকে আকড়ে ধরে থেকে কী লাভ?’ শহীদ ভাই আরও অনেক কথাই বলতে চাইছাইলেন। কিন্তু মাঝপথে থামিয়ে দিলেন নীরা ভাবি।

‘শহীদ, তোমার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ওষুধ খেয়ে নাও। পরে আবার আড্ডা দাও।’

শহীদ ভাইকে দেখলাম অবুঝ শিশুর মতো মাথা নেড়ে নীরা ভাবির আদেশ পালন করতে উদ্যেগী হলেন। আমি এবার শহীদ ভাইয়ের সোফার সামনে চৌকনা টাইপের টেবিল থেকে বাংলাদেশ থেকে সদ্য আসা ‘কালি ও কলম’ এর বর্তমান সংখ্যাটি হাতে নিয়ে দেখতে লাগলাম। তবে মনে মনে শহীদ কাদরীর পেট থেকে তিনি আবার কীভাবে কবিতায় ফিরে এলেন সেসব নিয়ে নানা রকম ফন্দিফিকির আঁটতে শুরু করলাম। দেখতে পেলাম শহীদ ভাই ওষুধ খেয়ে এবার সোফায় আরাম করে কাত হয়ে শুয়েছেন। পাশে বসেছেন নীরা ভাবি। নীরা ভাবির নাক বরাবর আমি বসে আছি। তারপর শহীদ কাদরীর নাক বরাবর চোখ রেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

শেষ পর্যন্ত আবার সেই কবিতার কাছেই ফিরে এলেন?

ঠিক বলেছ। আবার কবিতার কাছেই ফিরে এলাম। অবশ্য সেটিও সম্ভব হয়েছিল শামসুর রাহমানের কারণেই। সে এক বিশাল গল্প! এই বলে তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

খুব ভালো করেই জানি যে শহীদ কাদরী সেই গল্পটি এখনই বলবেন। তারপরও মায়ের কাছে সন্তানের আবদারের মতোই শহীদ ভাইকে বললাম।

যদি গল্পটা বলেন শহীদ ভাই!

তাহলে শুনো! সম্ভবত ১৯৬১ সাল! ঢাকার কসভা রেস্তোরাঁয় সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যগ্রন্থ একদা এক রাজ্যের প্রকাশনা উৎসব চলছে। আমি তখন কবিতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছি। কোন কবিতাই লিখি না। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেই অনুষ্ঠান আমার জন্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সেই কাব্যগ্রন্থটি আবার উৎসর্গ করা হয়েছিল কবি শামসুর রাহমানকে। কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনা করে বা বলতে পার মোহগ্রস্থ হয়েই আমি সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হই। আমাকে দেখেই শামসুর রাহমান আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, ‘আপনি যে রাস্তায় হাটার কথা ভাবছেন সেই রাস্তাটি আপনার নয়। কবিতার পথই হলো আপনার একমাত্র পথ।’

তারপর কবিতার পথেই আবার হাঁটা শুরু হলো!

‘অবশ্যই! মিয়া বুঝলা না! রক্তের মধ্যেতো কবিতা কিলবিল করে! কলম না তুইলা উপায় আছে?’ কবিতার কথা উঠতেই শহীদ ভাইয়ের গভীর কালো দুটো চোখে কিছুক্ষণের জন্য আলো জ্বলে উঠলো। আমি সেই আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম,

যাক! কবি শামসুর রাহমানকে এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনিই আপনাকে আবার কবিতার পথে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন!

অবশ্যই বলতে পার।

তারপর? দীর্ঘ পাঁচ বছর বিরতির পর প্রথম কোন কবিতাটি আপনি লিখলেন?

কেন ’বৃষ্টি বৃষ্টি’? আগে বলি নাই? সেই নিয়েও আছে আরেক মহা গল্প!

যতদূর জানি ‘বৃষ্টি বৃষ্টি’ কবিতাটি আপনি লিখেছিলেন ১৯৬৩ সালে। এই কবিতাটি আপনি সবসময় এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ডের সাথে তুলনা করেন। সেই নিয়ে আপনার সঙ্গে অনেক আলোচনাও হয়েছে। তবে ‘বৃষ্টি বৃষ্টি’ কবিতাটির জন্ম ইতিহাস আমরা কিন্তু জানি না শহীদ ভাই। যদি একটু বলেন আমাদের!

শহীদ ভাই পাইপে আরেক ছত্র টান দিয়ে সাদা ধুয়ার কুন্ডুলি পাকিয়ে বলতে শুরু করলেন।

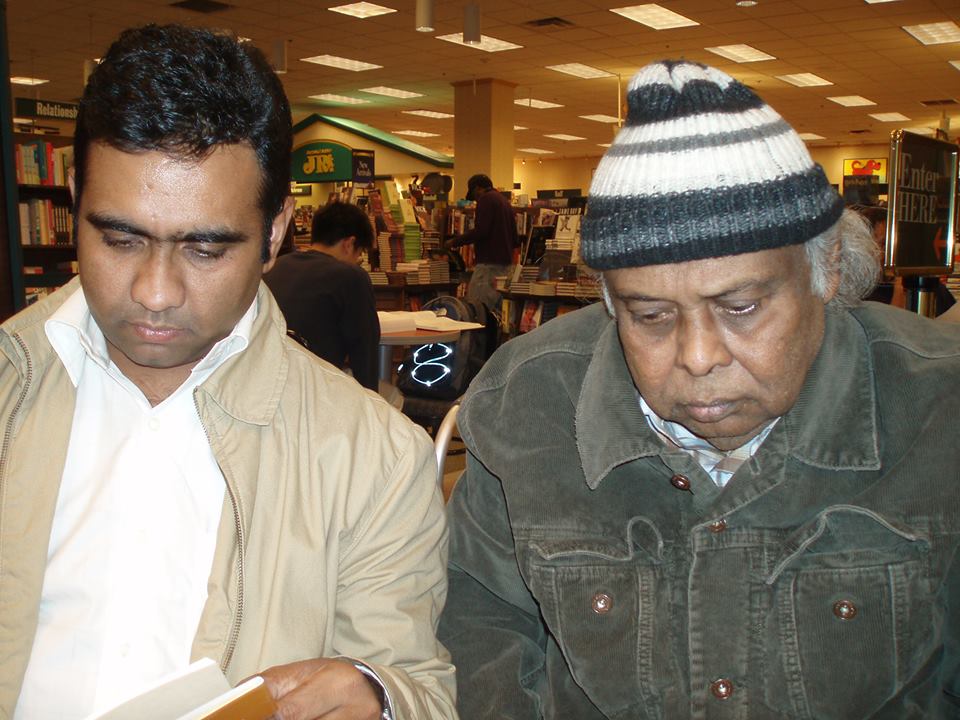

‘ এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় কবিতাটি লিখেছিলাম। লিখে তখন আমি নিজেই খুব আনন্দিত। অনেক দিন পর কবিতাটি লিখে নিজের উপর যেন একটা আত্মবিশ্বাস জন্মা নিয়েছিল। তখন কবিতাটির কিছু ঘষামাজা করার কথা ভাবছিলাম। একদিন কবিতাটি আল মাহমুদকে পড়ে শুনাই। আল মাহমুদতো আনন্দে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর কবিতার উপর আর কলম ধরার সুযোগ না দিয়েই সে সমকালের সাহিত্য পাতায় ছেপে দিল।

তারপর থেকেই আবার কবিতা লিখতে শুরু করি।’

একজন কবির সঙ্গে আড্ডা দেয়া আর সাধারণ একজন মানুষের সঙ্গে আড্ডা দেয়া ভিন্ন বিষয়। ভিন্ন বিষয় এ কারণেই যে কবিরা জীবনকে দেখেন কিছুটা কল্পনা আর আবেগে ভর করে। তারা প্রকৃতি, জীবন আর জগতকে যেভাবে দেখেন সাধারণ মানুষরা ঠিক সেভাবে দেখতে পান না। কবি শহীদ কাদরীও এর ব্যতিক্রম নন। রাত যত গভীর হতে থাকে শহীদ কাদরীর নিউ ইয়র্কের ১১ তলা এপার্টমেন্ট ততই যেন জেগে উঠতে শুরু করে। আমরা সাধারণ মানুষরা হয়তো ভাবছি এবার বাড়ি ফেরার সময় হল। কিন্তু শহীদ কাদরীর মতো আড্ডাবাজা কবিরা রাতকে দেখেন অন্যচোখ দিয়ে, ভিন্ন ব্যঞ্জনায়! তাই সেখানে আড্ডা থেকে উঠে আসার কথা মাথাতেও কখনও আসতো না বা আসার সুযোগ পেত না।

শহীদ ভাই নেই কিন্তু নিউ ইয়র্ক শহরের বুকে তাঁর সেই এপার্টমেন্টটি এখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যখনই ওমুখো হই তখনই কাদরীর সুউচ্চ কন্ঠস্বর শুনতে পাই। শুনতে পাই তিনি ভরাট গলায় বলছেন,

‘ কে আদনান? আসো, আসো, কী খবর বলো! নতুন কী পড়লে!!!’

আজ ২৮ আগষ্ট। শহীদ ভাই চলে যাওয়ার দিন। শহীদ ভাইকে খুব মনে পড়ে। সারাক্ষণই মনে পড়ে। মন খারাপ হলে মনে পড়ে। মন ভালো থাকলে মনে পড়ে। বৃষ্টি পড়লে মনে পড়ে, বসন্ত মৌসুমে ফুলের ঢলাঢলি দেখলে মনে পড়ে। শহীদ ভাইকে খুব মনে পড়ে।